Deuxième tome de l’importante correspondance Morand-Chardonne. Entre aigreur de bannis et splendeur défunte.

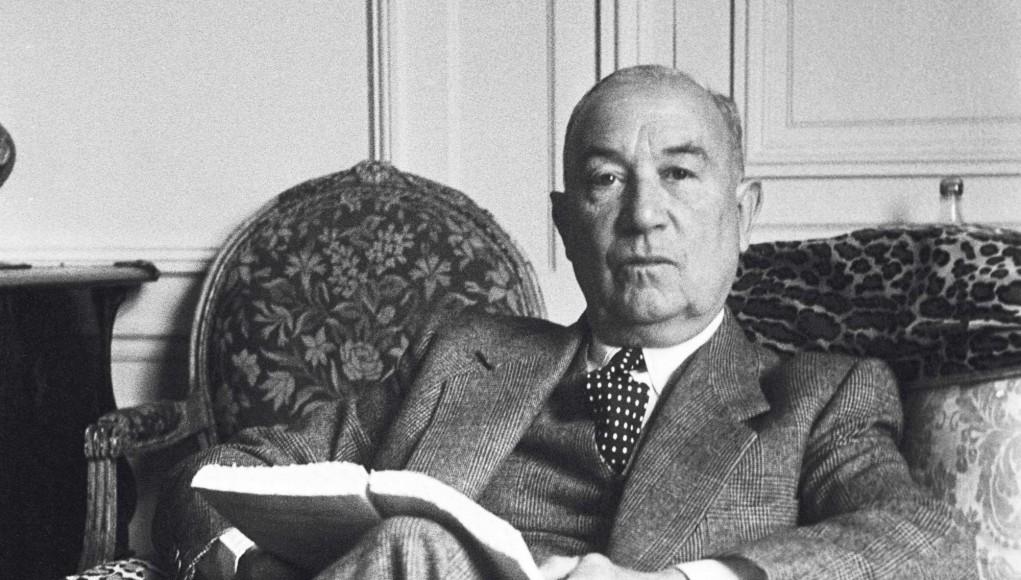

Ce deuxième tome de la Correspondance Morand-Chardonne que publie Gallimard après le succès, assez inespéré pour ce type d’ouvrage, du premier, confirme qu’il s’agit bien là d’un genre de monument littéraire. Un mémorial, sans doute, bâti par deux grands écrivains réprouvés, qui leur aura offert, peut-être, le moyen de se venger dans l’avenir. En effet, quoique défendus par les Hussards, Nimier en tête, et jouissant toujours d’une haute réputation (il faut se souvenir que Morand fut l’un des plus célèbres écrivains des années 20-30, et un précurseur de génie), Morand et Chardonne, au temps du règne de Sartre sur Saint-Germain, ne sont pas franchement en odeur de sainteté. Le monde qui se fait leur échappe et les condamne, et cet échange épistolaire quasi quotidien, conçu d’emblée comme une œuvre commune à visée de publication posthume, leur donne la possibilité de s’exprimer librement entre clandestins complices.

Cet échange épistolaire quasi quotidien leur donne la possibilité de s’exprimer librement entre clandestins complices

Seigneurs en exil

De ces lettres, où Morand domine tout de même de loin Chardonne, se dégage une impression ambiguë : par certains aspects, on a deux vieilles concierges fielleuses qui ne perdent jamais une occasion de tacler un confrère, de brandir la décadence de leur pays comme une preuve qu’on aurait dû les écouter (ce qui impliquait tout de même de collaborer avec M. Hitler), ou de marteler leurs préjugés anachroniques sur un ton des plus décomplexés ; en cet ordre, le racisme de Morand est d’une ahurissante incongruité. Par ailleurs, on n’échappe ni aux problèmes de santé de Chardonne ni aux complaintes des deux compères sur les difficultés, en 1960, de dénicher des domestiques convenables… Cependant, ce côté « vieux ducs écœurés en exil » est compensé par ce qu’ils trainent avec eux de la splendeur de l’Ancien Régime. C’est l’autre aspect de la chose. Cet échange déploie les éclats de deux seigneurs des lettres, une finesse, une érudition, un génie de moralistes, un sens implacable de la formule (« Ce que Ramuz a fait de mieux, c’est Giono », assène Morand), une manière unique d’évoquer, de croquer, d’extraire les nuances ; un art, en somme, d’un raffinement et d’une élégance à faire passer pour des brutes balbutiantes la plupart des écrivains contemporains.

Ces lettres déploient les éclats de deux seigneurs des lettres, une finesse, une érudition, un génie de moralistes, un sens implacable de la formule

Parmi les morts

On respire alors le grand air d’une époque révolue où l’Europe galante était maîtresse du monde, fastueuse, éclatante, chargée d’or, d’art et d’Histoire. Morand évoquant de nombreuses figures célèbres, des lieux et des temps, semble récapituler par ses souvenirs, ses lectures et ses méditations tout un continent que la Seconde guerre mondiale a irrémédiablement fait sombrer, et nous le restitue dans sa réalité sensible. Dans leurs vies concrètes, très à l’écart, l’événement le plus important sera la mort tragique de Nimier, en septembre 62, qui arrache à Morand des accents touchants et désespérés, cette mort le laissant, ainsi qu’il l’affirme, comme à la fin du célèbre roman de Blondin, entrer dans un grand hiver après qu’il eut perdu son ultime lien avec la jeunesse. Chardonne, de son côté, est monstrueusement indifférent lors de la mort de son propre fils, semblant presque voir une certaine chance dans le fait d’être dispensé de vieillir. Quant à la leur, de mort, Morand l’envisage avec philosophie : vivre dans une époque qui ne vous comprend plus peut se révéler un calvaire. Aussi écrit-il : « Peut-être serons-nous contents d’être morts, à voir, de notre lucarne de l’au-delà, le futur monde policier, style Orwell 1980, qui attend nos descendants ». Une telle phrase, d’ailleurs, venge quelque peu de nos préventions les deux aigris superbes.

Correspondance II, 1961-1963, de Paul Morand et Jacques Chardonne (Gallimard). Chez le même éditeur, on peut lire également la Correspondance Morand-Nimier, d’un moindre intérêt littéraire, même si c’est un document de premier ordre sur cette relation particulière par quoi un vieil écrivain en adopte un jeune et en fait un fils spirituel.