« La route ? Là où on va, on n’a pas besoin de route ». La réplique sonnait au terme de Retour vers le futur comme un gag innocent – aussi innocent que le film lui-même, géniale amusette dans la lignée des Histoires fantastiques chapeautées alors par Spielberg. La suite de la carrière de Zemeckis devait inviter, pourtant, à prendre très au sérieux cette promesse a priori paradoxale pour le cinéma américain. Parce que prendre la route, dans le pays qui a vu naître Robert Zemeckis, c’est en principe découvrir un paysage qui est avant tout celui du peuple, c’est s’abandonner à la rencontre. Or chez Zemeckis, les trajectoires sont toujours celles de loners engoncés en eux-mêmes, jetés dans des odyssées mentales où l’espace (la route) n’existe pas. De la virée infernale à Toonville dans Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, à la fugue somnambule de Pole Express, les voies sont toujours vaporeuses, et l’Autre se résume souvent à une chimère toxique. Ainsi son seul film proprement picaresque prenait-il soin de démonter le mythe avec une sourde ironie : sous ses airs de road-movie enchanté à travers l’histoire du pays, Forrest Gump brossait le portrait d’une patrie écervelée, trottinant sur les talons d’un idiot érigé en gloire nationale.

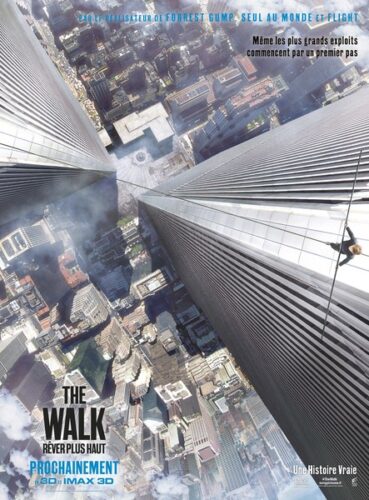

The Walk surprend donc d’autant plus qu’il semble prendre pour Zemeckis la forme d’une possible réconciliation : c’est sa première déclaration d’amour à l’Amérique. Sur le papier, le choix de cette histoire vraie ne coulait pas de source. Pourquoi raconter l’exploit de Philippe Petit (saltimbanque frondeur qui marchait, en 1974, sur un fil tendu entre les Twin Towers), déjà inscrit dans le marbre par Le Funambule, documentaire à succès de James Marsh ? Comment diable faire financer aujourd’hui un film bâti sur ce seul geste, poétique et éphémère, donc impossible à franchiser ? « Pourquoi ? » : c’est le premier mot qu’on entend. Pourquoi, se demande Petit sous les traits sémillants de Joseph Gordon-Levitt, mettre sa vie en péril pour ce numéro de foire en forme de quart d’heure warholien au-dessus du gouffre ? De fait, le désir de Zemeckis n’a jamais mieux épousé celui de son personnage : The Walk est l’oeuvre d’un acrobate fou, requis viscéralement par l’agencement d’un show impossible et insensé – en apparence, du moins.

Filmer l’impossible, c’est l’obsession de Zemeckis depuis ses jeunes années dans le giron d’ILM. Mais cette fois, il ne s’agit plus d’inventer des confrontations incongrues (un homme parlant à un lapin blanc, à Nixon ou à son « propre soi »), pas plus que des machines volantes filant à 88 miles à l’heure. The Walk s’offre un autre type de challenge, qui revient à faire un contre-pied radical au diktat actuel de la pyrotechnie. Privé de super-pouvoirs et de parures bariolées – son costume de scène est d’ailleurs aspiré par le vide avant le moment fatidique -, Petit est un homme supposément ordinaire. Sa prestation survient pourtant comme une anomalie dans le quotidien de Wall Street, parasitant le flux ininterrompu des transactions boursières. De même, à l’heure où le blockbuster a tristement vulgarisé la haute voltige en milieu urbain, Zemeckis perturbe le ronron super-héroïque en célébrant un geste lyrique et périssable, donc impossible à dupliquer. Il s’agit bien, en cela, d’un « coup », pour reprendre le terme de Petit lui-même : un véritable acte de piratage au coeur de la centrifugeuse hollywoodienne.

Pour faire un film de ce fragile ballet, Zemeckis prend à la lettre l’idée du « coup » et tisse un caper movie farfelu, décrivant l’ingénieuse préparation du Français et de ses acolytes visant le casse du siècle – ou plutôt le numéro du siècle. Au cours d’un premier acte aux airs de biopic exubérant, Zemeckis cède à quelques facilités : il faudra s’accommoder de conventions un peu grossières (le franglais parfois embarrassant de Gordon-Levitt) et de quelques personnages surécrits (Ben Kingsley de nouveau dans un rôle de mentor au phrasé exotique). Mais il est tout de même vertigineux de suivre cette tentative d’ascension vers les cimes new-yorkaises, amorcée dans un Paris tout en flonflons et conclue sur les toits du World Trade Center, éden de béton à moitié mangé par les nuages.

Mais le vertige ne tient pas qu’à la hauteur et à la majesté des défuntes tours. Si Zemeckis se passionne pour cette prouesse foraine, c’est qu’une nécessité supérieure se joue à travers elle. À mesure que Petit progresse le long de son fil, le « pourquoi ? » du prologue ne cesse en effet de résonner. « Il n’y a pas de pourquoi », avait décrété Petit face aux caméras fébriles. La traversée serait donc purement absurde, comme l’était peut-être la course étrange de Forrest Gump à travers le territoire (« je suis fatigué maintenant, je vais rentrer à la maison », déclarait-il pour toute explication à une foule de hippies médusés). Le climax de The Walk suggère pourtant qu’il y a bel et bien une explication – dont les personnages ne semblent pas avoir conscience.

Quand Gordon-Levitt parvient à mi-distance des deux tours, interpellé par la police qui l’enjoint nerveusement de quitter son perchoir, le voilà qui esquisse un pas de danse, imperturbable – il sait que personne n’osera venir le déloger. Ici se joue l’idéal des plus beaux héros de Zemeckis : comme le cosmos utérin de Contact, comme l’île de Seul au monde, comme les prairies désertiques de Forrest Gump, le fil est une utopie. Un havre libertaire aussi ténu qu’une zébrure céleste, à peine visible depuis la terre ferme. Les autres voyageurs de Zemeckis avaient bien tenté de s’élever au-dessus des masses, mais aucun n’avait accédé à une si haute strate de solipsisme. Une embardée magique prouvera au solitaire que rien, et surtout personne, ne peut ici troubler sa béatitude. La nuit tombée, un quidam en complet brun monte sur le toit tandis que Philippe prépare son spectacle. Les deux hommes se dévisagent en silence, puis le mystérieux visiteur disparait comme il était apparu, sans dire un mot. L’Autre est bien là, mais la rencontre n’aura pas lieu. C’est que la règle est restée inchangée : interagir avec son entourage pourrait entrainer une rupture du continuum espace-temps, et in fine la destruction totale de l’univers.

Que ce happening anarchiste se joue en haut des totems de l’hégémonie américaine confirme que Zemeckis fantasme, à travers The Walk, l’image d’une mère patrie qui puisse enfin le satisfaire. Jusqu’ici, son cinéma avait décrit un système de valeurs en forme de vaste mascarade. Depuis La Grosse magouille et Retour vers le futur (où tout le monde gagnait en mentant, ou en faisant mentir l’histoire) jusqu’au sublime Flight (où dire la vérité menait droit en prison), la morale américaine semblait obéir à un dangereux jeu de dupes. Mais, au sommet du World Trade Center, Petit voit se réaliser la promesse originelle du rêve américain : s’ouvre devant lui une zone d’indépendance absolue où s’exprime pleinement le Moi, magnifié par la superbe des gratte-ciels. Difficile de ne pas voir s’incarner ici le vieux rêve libertarien d’Ayn Rand, surtout lorsque Petit caresse amoureusement le béton de Ground Zero. On croirait voir revivre en lui Howard Roark, le héros du Rebelle de King Vidor (adapté du Fountainhead de Rand), cet architecte pugnace dont la vision s’accomplissait grâce à un individualisme de fer. Petit lui-même est un rebelle, et pas seulement au sens où son « coup » en remontre à l’establishment ; sa rébellion tient aussi dans son refus du compromis, malgré la défection de plusieurs complices, chevelus poltrons qui rêvaient de défier l’autorité mais finiront par fuir devant la police. Tout français qu’il soit, le saltimbanque devient un outlaw fier d’être libre sous le regard de Zemeckis, d’après lequel, d’ailleurs, « cette histoire n’aurait pu avoir lieu qu’en Amérique ».

Bien sûr, on pourrait accuser Zemeckis d’exploiter à peu de frais l’aura morbide des tours, et de déguiser une lourde commémoration patriotique en fable inoffensive. Ce serait ne pas voir ce qu’il vient chercher au sommet de ces deux titans argentés : une hauteur de vue, précisément, un mirador depuis lequel Wall Street apparait sous un jour métaphysique, comme l’œuvre superbement déraisonnable d’une nation ivre de sa propre démesure. En refusant de regarder les tours avec les yeux de Philippe Petit, on pourrait aussi se méprendre sur la nature de cet égocentrisme outré. Car le funambule est certes un mégalomane retranché dans son for intérieur, mais il a emmené tout un peuple dans sa quête aérienne. Pour la première fois, chez le cinéaste, la foule triomphe en même temps que l’individu, ne serait-ce que l’espace d’une heure, par une claire matinée new-yorkaise. Voilà sans doute l’Amérique telle que l’aime Robert Zemeckis : une terre miraculeuse où un homme seul peut changer le monde sans quitter son ilot de liberté. Pas besoin de route.