Il y avait beaucoup à craindre de ce pastiche de slasher sur fond de schizophrénie cartoon. Dans l’usine à baignoires d’une petite bourgade pastel, un grand dadais croit rencontrer l’amour en l’espèce d’une charmante collègue suintant la libido. Ingénu comme un agneau mais totalement timbré, il trucide sa promise par accident, avant de rentrer dans une spirale meurtrière sanguinolente dont il débattra à voix haute avec ses animaux de compagnie. Le premier mérite du film tient à sa manière de cuisiner cette multitude de saveurs farfelues sans jamais donner la sensation de gaver son spectateur : totalement casse-gueule sur la papier, le tandem animal se révèle ainsi hilarant et généreusement fonctionnel — le fidèle toutou agissant comme bonne conscience et le vilain minet comme agitateur diablotin. Courtisée par l’Amérique pour réaliser le scénario d’un autre, Marjane Satrapi ne souffre d’aucun complexe et colorie ses vignettes macabres dans un souci d’efficacité artisanal et purement récréatif.

Surtout, The Voices est assez jubilatoire par sa façon de faire cohabiter des registres d’humour et d’angoisse très variés. Suivant la logique qu’en poussant à bout les extrêmes, ils finissent forcément par se rejoindre, la réalisatrice décide de ne jamais trancher : le comique et l’horreur s’accouplent donc comme deux excroissances, estompant judicieusement les frontières d’un univers en vase clos. On craint au début que la stylisation de l’ensemble (façon Burton en solde) ne réfrène un peu les élans de folie du script, mais là encore la réalisatrice parvient à maintenir un subtil équilibre, entre goût du baroliage graphique et plongée dans une psyché maboule. À force d’autarcie tourmentée, l’univers du film gagne une vraie consistance, et jamais la mise en scène ne donne l’impression d’échafauder sa pyramide loufoque pour se barricader à l’intérieur.

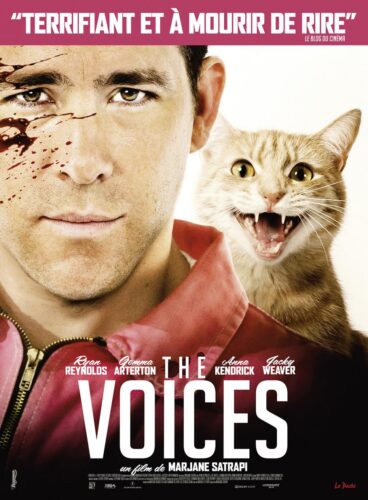

Mais la bizarrerie piquante de The Voices tient surtout à sa manière de prendre à rebrousse-poil le genre ultra-codifié du slasher sexuel. Vu à la première personne, le meurtre n’y est déterminé par aucune stratégie perverse, mais relève avant tout du gag, comme l’expression d’un désir maladroit. Le film vaut ainsi pour l’empathie dingo que la réalisatrice noue avec son personnage principal, serial killer godichon auquel Ryan Reynolds prête son faciès de quarterback croquignolet. Inquiétant et infantile, l’acteur traverse le film avec une candeur psychotique idéale, partie prenante de cette réussite discrètement eighties qui, pour modeste, n’en est pas moins chaudement recommandable.