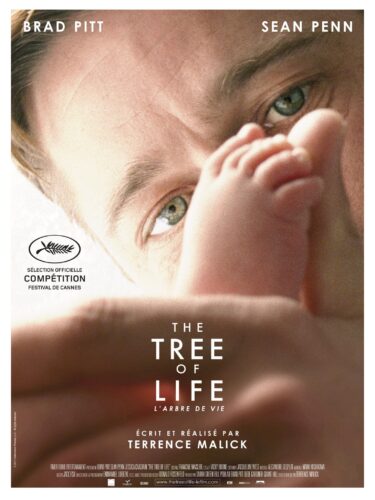

Malick, Besson, Brad Pitt : cette équation à trois inconnues laissait augurer que The Tree of Life ne serait pas un film parfait, et peut être le seul film médiocre du plus célèbre des cinéastes ermites. Sur Besson, que l’on accusait d’avance de censeur hérétique – l’interminable post production du film renforçant ce procès d’intention -, on se trompait lourdement. Le film est tout le contraire d’un objet mutilé, encore moins génétiquement modifié – il y a fort à parier que le pontife d’Europacorp n’est ici qu’un mécène gâteau donc résolument libéral. Sur Brad Pitt, acteur inégal s’il en est, souvent dépendant de ses cinéastes, on pouvait également craindre le pire. Il n’en est rien. La star joue cette fois à merveille de son visage à la fois lisse et mastoc de néo-quadra, de cette maturité hybride très très bizarre, entre vieux gamin et vieux beau, qui prend en charge l’étrangeté du film, sa beauté froide, un peu sourde comme son caractère brumeux, indéterminé – loin d’être un film au passé, c’est un film sur le souvenir.

Reste Malick, dont les détracteurs voient dans le mysticisme échevelé de The Tree of Life l’expression d’une folie bigote, sans doute une dégénérescence de vieux hippie. Pourtant, le film n’est pas tant que cela chrétien fondamentaliste, mais juste exalté, mégalomane, un peu lourd c’est vrai dans sa manière de se coltiner frontalement à la symbolique religieuse. Mais ce recours, au fond, s’avère résolument pragmatique. Lorsque l’enjeu du film consiste en la résurgence mentale d’un passé révolu, en l’occurrence les souvenirs d’enfance d’un homme le jour de l’anniversaire de la mort de son frère (de l’insouciance des jeux bucoliques, en torgnoles balancées par un paternel psychorigide dans l’Amérique des années 50), la religion apparaît comme un medium incantatoire somme toute assez classique, support dont l’efficacité lyrique n’a pas attendu la virtuosité de Malick pour faire ses preuves. Et d’ailleurs, la phénoménale digression temporelle qui entraîna les huées d’une certaine fange des festivaliers cannois (de la naissance à l’extinction des dinosaures tout de même), bien qu’hénaurme, ne dit pas autre chose : qu’elle soit connectée à la foi ou au Divin, la quête de grâce est une expérience qui confine à la rêverie pure, au nirvana visuel dont Malick précise continuellement l’origine : le cerveau endeuillé d’un homme envahi par le souvenir. On est donc résolument dans un trip subjectif, un trip classiquement malickien (du genre fenêtre ouverte sur un cerveau), plutôt que dans le prêche et le prosélytisme qui le plus souvent tendent à généraliser un cas particulier.

Quelque chose pourtant, fait de The Tree of Life, un film plus désaxé qu’à l’accoutumée. Autrefois le cinéaste s’appuyait sur des postulats grandioses qu’il convenait de visiter de fond en comble pour en extraire les ferments lyriques – entre la guerre du Pacifique (La Ligne rouge) et la colonisation américaine (Le Nouveau monde), nul besoin de déborder du cadre, les sujets circonscrivait les films. Sauf qu’ici, Malick part d’un drame intime qui se prête à moins d’ampleur, d’où une menace de déséquilibre, un grand écart à la limite de la luxation qui peut expliquer l’imperfection générale du film, sa dimension légèrement boursouflée. Le dernier quart d’heure avec Sean Penn est emblématique : entre autoparodie du film et celle que pourrait s’en faire un spectateur neuneu (un gros mélo hollywoodien à l’allure de pub pour les assurances), la séquence rappelle par sa fragilité ce vers quoi le film aurait pu tendre et, quand même, à quelle hauteur vertigineuse il se déploie.