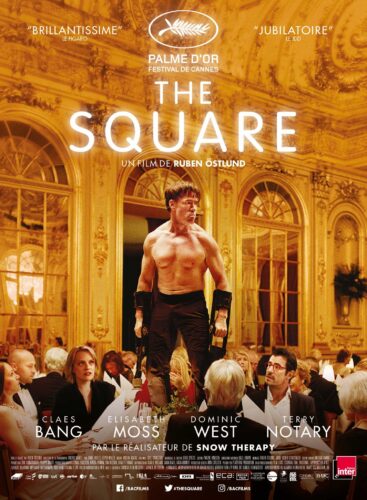

En repartant du dernier festival de Cannes avec la palme d’or, The Square a pu donner le sentiment qu’une certaine tendance du cinéma moraliste avait définitivement monopolisé les trophées de la cinéphilie internationale. Est-ce à dire que les expéditions puritaines d’Haneke dans le territoire de la fiction représentent désormais un modèle pour le cinéma d’auteur contemporain ? Oui, et non.

Oui, parce qu’il faut reconnaître qu’une frange de ce cinéma aime bien se gonfler de prétentions totalisantes sur la vie de ses personnages pour chauffer ses névroses punitives et s’instituer en juge de ses contemporains. Dernier exemple en date : Faute d’amour du russe Zviaguintsev qui ne donne la vie que pour la retirer, dans un geste de petit garçon souffreteux et pervers planqué derrière sa maestria formelle.

Non, parce que la déconstruction de cette esthétique de l’effroi social a fini par virer en vieilles rengaines jouées sur le juke-box de la cinéphilie anti Haneke. A force d’entamer le même pas de danse avec le boogie man autrichien, on risque d’oublier la construction de son propre jugement, tout en se faisant mystifier sur des terrains plus sentimentaux. Au point de défendre un film comme La vie d’Adèle dans lequel Kechiche ne s’embarrassait pourtant d’aucune nuance pour vomir sur ses personnages, ceux qui les avaient fait naître et ceux qui les regardaient. S’il y avait bien une leçon à tirer du film, c’est que la chaleur d’un long-métrage n’est pas homothétique à la largeur de son point de vue. Ce qui, symétriquement, devrait nous avertir que la froideur n’est jamais signe d’une clôture du sens. Et que Ruben Östlund arpente des territoires plus singuliers que ceux qu’on croit deviner.

Froid, The Square l’est avant tout au titre de sa forme, puisée dans la tension de ses cadres, et du petit enragement drôlatique qu’il porte contre le milieu de l’art contemporain. Mais d’abord : de quoi au juste parle le film d’ Östlund, une fois entendu son programme satirique sur l’art contemporain ? Le film met en scène une lente dégringolade au fond de la honte. Celle de Christian, bel homme, divorcé, deux enfants et directeur d’un musée d’art contemporain. Pour récupérer le portable qu’on lui a volé, par un astucieux tour de passe-passe prenant les atours d’un happening public, il entreprend de déposer des lettres de menace dans l’immeuble où le voleur habite. Alors que cette audace va l’entraîner dans une confrontation déplaisante pour son image de grand bourgeois humaniste, il prépare en parallèle une exposition autour d’une œuvre d’art intitulée « the square », mélange de land art miniature et de happening tournant autour des questions de confiance et de solidarité. La recherche d’un scandale douteux et vulgaire pour la promouvoir va en retourner les effets, au grand dam de Christian.

Il y a dans cette narration le risque d’un programme moral qui viendrait coincer tous ses personnages sous le regard misanthrope de leur auteur. Il est d’autant plus grand qu’Östlund ne lésine par sur les dispositifs formels pour tenir son film. The Square est une satire morale qui trouve sa forme à mi-chemin entre le burlesque rigide de Tati et la scrutation scientifique de Kubrick. Chaque séquence est ainsi construite comme une expérience de sociologie interpersonnelle encadrée par le rigorisme formel de ses plans et de sa bande son. Si le rire passe malgré tout (le film est très drôle, pour peu qu’on abandonne ses préhensions idéologiques), c’est qu’il ne se résout pas à tirer ses flèches dans le même sens. Que, dans les confrontations qu’il organise, il choisit rarement un personnage contre un autre, mais préfère filmer les réactions qui suivent le dérèglement social sur lequel s’appuient toutes ses scènes. Une rencontre publique interrompue par les cris d’un spectateur souffrant du syndrome Gilles de la Tourette ; une interview où le sens des mots est remis en question par la journaliste ; une mendiante aux exigences surprenantes ; un homme jouant au singe dans une réception bourgeoise : les situations que le film met en scène sont avant tout des déconstructions du jeu social par leur mise en déroute. Autrement dit : le dispositif formel du film est justement de déplacer d’autres dispositifs (sociaux) comme on placerait un chien dans un jeu de quilles.

Or, ce chien n’est jamais assimilable au regard du cinéaste. Le film s’arrange pour en changer constamment selon la situation, et même à l’intérieur de la scène. Manière pour le cinéaste de regarder avec équanimité ses personnages, comme frappés d’une même stupeur, à un moment ou un autre, devant le château de cartes sociales qui leur permet d’habiter ce monde. Il suffit qu’une carte soit déplacée, pour que chacun tente maladroitement de retenir l’édifice. Une scène d’explication entre Christian et sa conquête de la veille en livre d’ailleurs le motif : la conversation, située à proximité d’une œuvre d’art (un tas de chaises menaçant de s’effondrer) se trouve constamment au bord d’une rupture dont l’installation à l’arrière-plan se fait l’écho sonore. La scène fonctionne comme un gag, et le gag comme un aveu : la maladresse sociale est à la fois une source d’embarras et de comédie dont nous sommes tour à tour les victimes et les spectateurs.

Car, au fond, l’intelligence du film est de regarder les dispositifs sociaux aussi bien comme nos créations que nos prisons. Qu’un homme fasse le singe dans une réception bourgeoise, et les hommes deviennent des chaises : paralysés par la bienséance, incapables d’aider l’artiste mis en déroute par la bête alors qu’ils le célébraient la veille, attendant la dernière extrémité pour se faire bête à leur tour. Chacun d’être à la fois bourreau et victime, créateur ou prisonnier d’un dispositif. The square ne juge pas les hommes, encore moins ses personnages, mais gratte le vernis de la civilisation. Et découvre en-dessous des enfants mal grandis, des adultes maladroits, des hommes jamais à la hauteur de leur propre mise en scène. C’est que la satire de Ruben Ölstdund avance par un système d’emboîtement des performances : les artistes jouent sur la scène artistique comme chacun joue sur la scène sociale, par la force des choses, et dans l’espoir d’avoir une place au banquet de la société. Au risque de finir sous la table, devant le regard déçu de leurs propres enfants.

Voilà donc le véritable trajet de Christian : non pas celui d’un walk of shame américain, d’un déshabillage par la honte devant la communauté des hommes, mais un lent dérèglement physique qui culmine dans une scène d’hallucination auditive. Un homme pas moins sincère que les autres mais qui n’entend plus les indications de mise en scène lui revenant, qui n’écoute plus, regarde mal, et finit obsédé par les gémissements d’un enfant que son comportement a blessé. Un homme qui, en sortant de son rôle social, a risqué de finir prisonnier d’une hantise. Toute la dernière partie du film voit ainsi la satire se colorer d’une teinte mélancolique inattendue, alors que Christian ne cesse de vouloir réparer l’irréparable.

C’est que le point de vue de The Square se déplace graduellement d’une vue sociale vers une autre, plus intime, à hauteur d’enfants. L’hallucination de Christian devient alors celle du film qui se conclut sur le regard d’une petite fille, découvrant l’image de son père à jamais griffée par le monde, comme un comédien ayant chuté sur scène.

La misanthropie de Ruben Ölstund n’est donc pas celle d’un juge venu signifier sa haine de l’humanité. Elle est celle d’un satiriste observant les conventions sociales tourmenter les individus dans leur glacis. Malgré l’épaisseur de trait où elle entraîne parfois le film, elle porte en elle la nostalgie d’une innocence mythologique, l’innocence d’un monde délivré du spectacle. Ce puritanisme-là est donc bien l’inverse de ce qu’on prétend y voir : il procède non d’un rabaissement de ses personnages mais d’une critique radicale des conventions sociales qui les broient. L’anti- Haneke, en somme.

le site ne fonctionne pas / plus

au secours

Un des derniers plans est une plongée sur Christian au milieu d’une tonne de déchets sous la pluie, si ce n’est pas un rabaissement du personnage je me demande ce que ça signifie… Sur la déconnection des bourgeois du monde de l’art, je préfère 100 fois La Grande Bellazza, le regard de Sorrentino est moins narquois que celui d’Östlund.

Mais plus pédant et suffisant. Le film de sorrentino est du sous fellini mal dégrossi. Celui de ostlund est plus intéressant selon moi

Et il n’y a pas de « Tesla de la justice » chez Sorrentino, en plus.

J’avais oublié à quel point ça pouvait être bourrin Justice!

En général je partage plutôt les avis publiés sur Chro mais pas cette fois. Je trouve ce film extrêmement mauvais (c’est assez rare que je sois catégorique dans ce sens), prétentieux, ennuyeux (et loooooong) et je n’arrive toujours pas à comprendre comment on peut le trouver drôle par ailleurs.

[…] Chronicart a une bonne défense du film : […]

Thanks for sharing I really needed this!

As soon as I found this website I went on reddit to share some of the love with them.