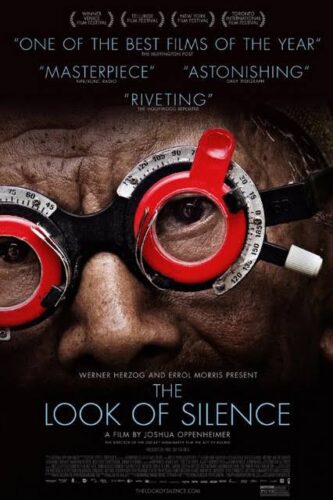

Sorti deux ans après The Act of killing, mais tourné au même moment, The look of silence se veut le pendant moins polémique du précédent documentaire de Joshua Oppenheimer. Une même manière de revenir sur les massacres de 1965 en Indonésie (pour rappel : entre 500 000 et un million de personnes furent tuées par des miliciens protégés par l’armée) en laissant les génocidaires déplier tranquillement leur album souvenir. Avec cette différence, cependant, que le cinéaste n’offre plus ici une tribune directe aux responsables des massacres, mais se place derrière le regard d’un homme dont le frère fut torturé et assassiné (avec un effrayant labeur) par des miliciens. A intervalles réguliers, le film enregistre donc les visites de cet ophtalmologue itinérant auprès de vieilles personnes en mal de lunettes. Et ne tarde pas à révéler l’essentiel : ces patients affables et inoffensifs sont les assassins de son frère, à qui il demande poliment de revenir sur les circonstances de leur crime.

En passant des actes (de leur recréation) au regard (the look) posé dessus, le projet du cinéaste déplace donc apparemment ses enjeux formels pour s’inscrire délibérément dans une démarche d’essence cinématographique. Le parcours de son personnage en est d’ailleurs l’illustration quasi littérale : pour Adi, comme pour le cinéma mémoriel, il s’agit de faire parler les criminels en soignant la vue par un appareillage optique. Congruence si grande que le film n’appelle à priori aucun autre commentaire que le constat du malheur et de son propre effroi de spectateur. Effroi devant l’horreur des crimes et l’impunité goguenarde de leurs auteurs, effroi devant leurs menaces à peine voilées sur les familles des victimes, effroi encore devant le mutisme contraint des survivants qui n’ont pas d’autre possibilité que de vivre aux côtés de leurs bourreaux. C’est d’ailleurs en faisant de cette coexistence le coeur de son projet documentaire, qu’Oppenheimer a su livrer au grand jour toute l’horreur qu’elle renferme. Soit la victoire incessamment rejouée des brutes, l’interminable et indigeste consommation d’un crime qui ne finit pas d’inoculer son poison dans le présent.

Mais tout cela, The act of killing avait pourtant déjà su le porter avec une implacable fièvre nauséeuse. Rien de plus effrayant que cette scène où le descendant d’une victime tentait maladroitement de raconter son histoire devant des bourreaux grimés comme des golems de tréteaux. Assis devant des tables de maquillage, les vieux sinistres écoutaient à peine leur interlocuteur en attendant de monter sur scène rejouer leurs tours les plus répugnants. C’est que l’histoire de cet homme, simple et triste, comme toutes les histoires de disparition, manquait de sel et de spectacle, et ne méritait pas d’être filmée. La scène, la grande comédie horrifique du néant et du sang, appartenait définitivement aux bourreaux. Les autres n’avaient qu’à se coudre les lèvres et prendre place au poulailler de l’histoire. C’était le principe du film, celui-là même qui lui a été trop vite reproché, par malentendu ou paresse. Donner en spectacle les souvenirs des criminels, les faire rejouer avec gourmandise leur ballet de mort dans un délirant programme de séries z. Le film, aussi éprouvant fut-il, tenait donc justement par la radicalité outrancière de ce dispositif. Parce que les criminels étaient avant tout de mauvais comédiens enflammés dans leur jus sanguinaire, il fallait redoubler le spectacle pour montrer l’envers de leur ricanement bonhomme. Pris dans les filets de leur narcissisme, les types riaient alors tout seuls dans les clapots de leur infamie.

Or, ce sont ces outrances que semble vouloir racheter The look of silence, en se plaçant cette fois-ci du côté des victimes. Sauf qu’il ne suffit pas de les filmer pour se donner leur point de vue. Car une fois débarrassé de sa mise en scène empathique, The look of silence continue de raconter la même histoire, en en confiant toujours le récit aux mêmes protagonistes. Il recueille une fois de plus les ergotages des bourreaux, en leur retirant cependant le tapis de scène sur lequel ils fanfaronnaient. Ce faisant, leur parole s’embarrasse et se fait moins débonnaire que dans le premier volet, enserrée dans le dispositif largement plus contraignant de l’interrogatoire. Elle perd donc aussi en crudité, à l’image de tout le film qui essaie de gagner sa place sur le terrain de la douceur. Douceur à travers sa photographie (les filtres colorant un ciel bouché), mais surtout par le montage d’intermèdes familiaux, où l’on découvre Adi en train de jouer avec sa petite fille, de parler avec sa mère ou de soigner son vieux père mourant. Petites scènes émollientes qui semblent placées là pour caresser un présent martyrisé par l’existence même des bourreaux.

Il n’y aurait rien à reprocher à cette inclination-là si ne se mesurait pas à travers elle une tendance malheureuse d’Oppenheimer à faire spectacle de tout. Spectacle qui servait le propos de son précédent film, aussi déplaisant fut-il, mais ne semble ici, au contraire, que l’en détourner par des artifices cotonneux. Ce sont ces scènes où Adi semble regarder sur un écran télévisé les enregistrements des bourreaux réalisés par Oppenheimer des années auparavant. « Semble » faut-il bien préciser, car y tout respire le dispositif mis en scène pour la seule édification du spectateur : installation du protagoniste dans une pièce, diffusion différée des archives sur un écran de téléviseur probablement éteint au moment de l’enregistrement et gros plan sur les yeux humides de son protagoniste. Le propos de The look of silence est ainsi constamment grevé par un petit théâtre des bords de larmes, quand il ne s’efface pas dans ces scènes à la limite de l’obscénité entourant le corps souffrant du vieux père d’Adi. A trop vouloir souligner la douceur de son regard, Oppenheimer contamine tout son film de ses fumigènes et de ses artifices. Le voile du soupçon finit même par se glisser dans les scènes où Adi se confronte aux bourreaux de son frère. On ne sait alors plus très bien ce qui ressort de la volonté propre de ce personnage ou du dispositif contraignant que lui aurait imposé le cinéaste. Comme si, à trop vouloir en faire un sujet, Oppenheimer avouait ses plaisirs de marionnettiste.

Mais le cadre du documentaire est ici encore trop fixe et puissant pour se laisser envoûter par les désirs de mise en scène du cinéaste. En quelques phrases menaçantes, adressées directement à Oppenheimer par les vieilles crapules, le rideau de son dispositif se déchire brutalement pour laisser jour sur l’abime moral auquel il se frotte. C’est que, depuis le début de son projet, quelque chose dépasse les velléités artistiques du cinéaste. La nature même de la situation qu’il enregistre avec ténacité depuis des années fait encore ici toute la grandeur de son documentaire, malgré les défauts qu’on peut lui trouver. Une vérité résiste à tous les artifices, et qu’il est bien le seul aujourd’hui à être allé patiemment débusquer. Celle des criminels revivifiés chaque jour dans l’enfer moral d’un pays qui les a vu gagner. L’histoire, on le sait, est toujours celle des vainqueurs. La force du projet documentaire d’Oppenheimer, lentement façonné dans le laboratoire indonésien et dans le refus de tout surplomb moral, est d’avoir prouvé qu’elle pouvait être aussi celle des monstres.