Le joyeux noël de Darren Aronofsky. Difficile de garder son sérieux devant The Fountain, car on sait que le cinéaste y a mis tout son coeur et toute son âme, et qu’il a eu un mal fou à mettre sur pied ce projet aberrant qui fait la même impression que, par exemple, Angel-A de Luc Besson : impression de voir un film écrit et réalisé par un tout petit enfant. The Fountain, c’est son 2001 à lui. Le film se partage entre trois époques. Au XVIe, un conquistador est envoyé chez les Mayas par la Reine d’Espagne afin de mettre la main sur le légendaire arbre de vie, planqué en l’occurrence derrière le temple de Koh-Lanta. De nos jours, un chercheur travaille d’arrache-pied pour trouver un remède au cancer qui ronge la cervelle de sa femme. Ils s’aiment, et tandis qu’il ne quitte plus son microscope, elle écrit (faut voir comment : en calligraphe experte, pas une rature, pas un pâté, même sur PC elle ne ferait pas mieux) la belle histoire contée plus haute, et lance à son chéri des boules de neige dans le tarbouif (rires, émotion) avant de lui montrer là-haut, tout là-haut dans le ciel, l’étoile Shibalba où les Mayas situaient l’autre monde. Alors au XXVIe siècle, un type, toujours le même, chauve cette fois après avoir été hirsute puis coiffé mignon, fait du yoga transcendantal dans une sorte de boule souvenir, à côté d’un arbre qu’il grignote de temps en temps. Tandis qu’il médite en lévitation yogique, il fonce vers Shibalba. C’est magique. Et métaphysique, attention, car le grand naïf Aronofsky prend très au sérieux sa crise d’ésotérisme perlimpinpin.

Il s’en trouvera pour admirer le film et vous accuser de cynisme si vous ne goûtez pas sa poésie neuneu et sa candeur mongolo. On pourra toujours leur répondre qu’il y a une nuance entre le coeur de pierre et les transes de cosmo-mamours néo-babas. Mais surtout qu’ils devraient se méfier de ces films d’illuminés où l’amour est érigé en citadelle imprenable. L’amour est le catéchisme le plus vendeur aujourd’hui, comme l’avait annoncé T’aime, le film culte de Patrick Sébastien. Tous les gros films les plus idiots en font la valeur ajoutée de leur scénario, comme une cerise sur le cake. Il résout les histoires, sauve le monde, se sauve lui-même et surtout dispense de réfléchir, on le voit bien dans The Fountain qui, tout en laissant apparaître une grande misère intellectuelle, fait mine de voler à des altitudes jamais atteintes depuis Kant. Or ce que ces films entendent par amour est une sorte d’état second, de béatitude archi-mièvre qui valent aux personnages des poussées de poésie petit pimousse baignant dans un imaginaire largement teubé. Les gros pâtés d’émotions, la propension au baragouinage métaphysique et l’étalage de banalités exprimées comme des fulgurances, ce genre de choses, c’est assez navrant.

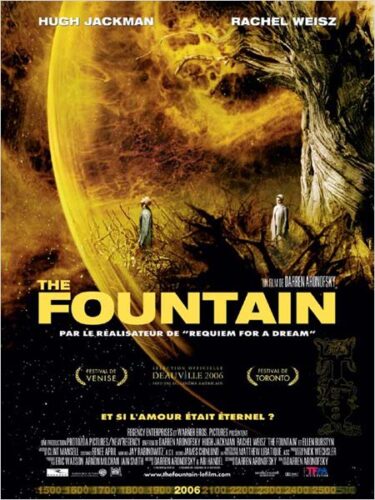

Et si, à propos de The Fountain, ils dégainent l’excuse du film malade dévoré d’images convulsives (certes le film, à en juger par son allure de Rubik’s Cube tout fou et tout désarticulé, a dû subir quelques coups de machette hygiéniques), faites-leur remarquer que, nanar jusqu’au bout de la pellicule, le film est moche comme tout. Jaunâtre, éclairé comme un backroom bulgare par des filtres qu’on n’oserait même pas utiliser sur Photoshop, il se noie dans une purée graphique qui parvient de temps en temps à faire oublier ses éclats grotesques (Hugh Jackman en transe dans les étoiles, un coup Jésus, un coup Pierluigi Collina). Darren Aronofsky pensait tenir là le chef-d’oeuvre de sa vie (il en est sans doute encore persuadé), c’est raté. Certes, il est décrédibilisé pour vingt ans, mais on lui souhaite de se refaire dans le circuit hollywoodien, avec un film dont les ambitions seraient à la hauteur de ses moyens -à condition de ne pas se prendre pour le génie qu’il n’est pas. Pour nous, un motif de réconfort, tout de même : la « Constellation de la Lobotomie heureuse » est consacrée, elle fait désormais des émules à Hollywood.