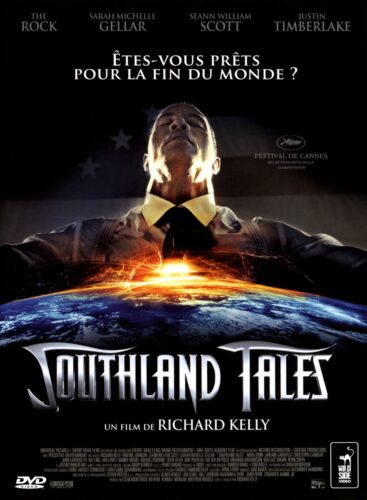

Southland Tales, c’est la fin du monde selon Richard Kelly. Un film-monstre, situé quelque part entre le happening postmoderne et le millénarisme pop, qu’il est bien difficile d’embrasser d’un seul coup. Six ans après sa découverte à Cannes et trois ans après sa sortie en Blu-Ray et DVD chez Wild Side, ce drôle d’objet acidulé surgi du chaos vaporeux des années 2000 de Richard Kelly est enfin projeté dans une salle en France.

Justin Timberlake psalmodie du T.S. Eliot en guise de programme : qu’on se le dise, notre monde ne mourra pas en sourdine. Nous sommes au Festival de Cannes, en 2006, il est 8h30 et les festivaliers se réveillent avec Southland Tales, l’apocalypse selon Richard Kelly. Ils en émergeront vers 11h00 l’œil révulsé et le scandale facile : « Pétard mouillé », « Le plus affreux des bordels », « Le pire film jamais présenté à Cannes », etc. Seuls quelques-uns, séduits mais encore déboussolés, essaient de déblayer ce grand terrain vague : pendant 2h40, c’est comme si Kelly avait cherché à ramasser les débris de nos sociétés postmodernes, les ruines de ce qu’il appelle « le territoire du chaos », pour bâtir une réplique pop de la Tour de Babel et la dynamiter. Le cinéaste a l’habitude des films gigognes (Donnie Darko), des gâteries décadentes aussi (le scénario de Domino), mais jamais il ne s’était attaqué à un tel ego-trip. Rien de moins que le monde d’aujourd’hui et sa destruction par un camion de vendeur de glaces. Drôle d’ambition quand même : vouloir embrasser l’époque d’un geste, fût-il d’une extraordinaire amplitude, avec le rictus de l’ado suicidaire et lucide. En cela, Southland Tales est un film mal-aimable. Une boîte de Pandore autour de laquelle le spectateur n’en finit pas de tourner en se grattant la tête, à la recherche d’une clé, d’un mode d’emploi, un peu comme Mike Hammer dans Kiss Me Deadly. Mais la curée cannoise enterrera le film avant même qu’on puisse se pencher dessus. Le redécouvrir trois ans plus tard, même amputé d’une vingtaine de minutes, permet de confirmer ce que l’on avait subodoré sur la Croisette : derrière l’imperméabilité apparente, presque repoussante, d’une œuvre qui se voudrait totale, se cache une drôle de farce : le portrait sous acide d’un monde qui se paume dans son propre brouillard. Avec Moby aux platines.

Résumer Southland Tales, c’est l’attaquer par sa face nord. Prendre le risque de dévisser à tout moment. D’abord parce qu’un prequel en trois BD le précède, ensuite parce que son script réticulaire en interdit l’entrée. C’est tout juste si l’on saisit que l’acteur Boxer Santaros (The Rock) et une actrice porno (Sarah Michelle Gellar) ont pondu un scénario de série Z qui décrit, à la virgule près, la fin du monde telle qu’elle se profile : en simulant le mouvement perpétuel de l’océan, une source d’énergie révolutionnaire a ralenti la rotation de la terre de 0,0000006 Mph et ouvert une faille dans la quatrième dimension. Jericho Cane (dans le script) et Boxer Santaros (dans le film) vont agir. Là-dessus se superpose la Troisième Guerre mondiale, une Amérique paranoïaque étroitement contrôlée par l’agence USIDent, un complot néo-marxiste qui veut faire capoter les élections et des jumeaux qui mettront fin au monde en se serrant la main (sic). Un bordel sans nom que Kelly fait mine d’organiser (surtout dans le nouveau montage) pour donner un os à ronger à son spectateur, lui faire croire qu’il trouvera un sens à tout ça ; alors que plus rien n’en a. Southland Tales est un cadavre exquis qui s’écrit sous nos yeux. La touche aléatoire enfoncée, il se déploie sans bien savoir ce qui suivra, encore moins où tout ça va s’arrêter, entraînant ses acteurs dans une mise en abyme qui vire au happening postmoderne : rêverie, cinéma, réel s’écrasent joyeusement les uns sur les autres, fusionnent en tout sens et dessinent une nouvelle cartographie. Southland Tales n’est pas commencé que son scénario a déjà été écrit – de l’intérieur du film – par Boxer Santaros aka Jericho Cane aka The Rock, sans que l’on sache vraiment qui est l’avatar de l’autre. S.M. Gellar lui fait écho : en porn queen décérébrée et vulgos, elle surjoue sa propre caricature médiatique, mais se fait cannibaliser plan après plan par un fantasme de femme fatale ; celui de Boxer. Et puis Timberlake, Christophe Lambert, Sean William Scott, Mandy Moore, Kevin Smith… Autant de figures de la sous-culture qui s’amusent de leur ambivalence existentielle, se distribuent eux-mêmes les rôles et transforment cette fin du monde en répétition générale des MTV Awards. Southland Tales, c’est Strange Days piraté par Andy Warhol ; un signe des temps. Et une tentative ludique d’endosser l’héritage lynchien. Après Donnie Darko qui lui empruntait ses manières de cauchemar banlieusard, Southland Tales va chercher chez Lynch ce grotesque qui sourd sous les plans, pour le désaxer, le prolonger, l’amplifier, tout à l’image du maître lui-même lorsqu’il spectralise Hollywood. Rien à voir donc avec du second degré, si Kelly hausse le volume burlesque c’est pour s’approcher au plus près du spleen de ses clowns. De leur désespoir plus bouffon que profond. Puisque ce monde est une farce, nous dit-il, jouons la comédie jusqu’au bout. Alors tout le monde fait mine d’y croire, enfile son plus beau costume et monte sur scène en attendant la fin des temps. Mais le cœur n’y est pas, et Timberlake termine son clip l’œil hagard, défait. Voilà pourquoi plus rien n’est synchrone ici, ni les motivations, ni les reflets dans les miroirs, ni les impacts de balle sur les corps : Southland Tales danse à côté de ses pompes. Comme s’il s’était paumé, quelque part entre le film et le plateau de tournage.

Il faut dire que le brouillard est épais : pas de centre de gravité dans Southland Tales, ni de début ni de fin, aucune trajectoire rectiligne, juste un entrelacs brumeux d’images et d’enjeux. Déphasage oblige, on zappe d’un clip de R&B à un carnaval de figures lynchiennes, de voitures qui baisent à une citation de Kiss Me Deadly, de la DV au 35mm, du 35mm à un surf sur le Net, pendant que la voix off de Timberlake déclame l’Apocalypse sur un ton prophétique. Southland Tales est un film surchargé, overplotté comme on dit, mais qui ne raconte plus rien ; plus rien de sérieux en tout cas. Pas le temps, pas le lieu, pas la place : chaque séquence mériterait un épisode, chaque personnage un spin-off, chaque rebondissement une explication, mais non, tout le monde doit se serrer dans la même piscine à vagues. La seule façon d’appréhender un tel concentré de signes erratiques, c’est encore d’entrer dans la boîte de Pandore et de la refermer, d’accepter sa logique de saturation et de se laisser dépasser. A la version cannoise déjà kaléidoscopique, Richard Kelly a d’ailleurs ajouté une interface TV qui superpose une matrice numérique au film. L’exauce par pop-up. C’est cette pulvérisation du film qui donne parfois l’impression de louper Southland Tales, d’être perpétuellement débordé par ce qui se déroule à sa surface. Ou plutôt à ses surfaces : la caméra passe son temps à surfer de terminal en terminal, elle se sert du réseau comme d’une warp zone pour changer de lieu, de régime ou de personnage (il y a d’avantage de champ / contre-champ entre un écran et son spectateur, qu’entre deux humains), atomisant chaque recoin du film, chaque pixel, jusqu’à ne plus savoir où regarder. Tous les plans se valent, toutes les scènes aussi : on débat des théories quantiques comme de la constipation, des ados en chaleur comme de la fin du monde, dans un système d’équivalence pas si éloigné de notre barnum médiatique. La fin est proche.

Forcément, s’exhale de ce trop plein une fantaisie désaccordée, un mélange d’eschatologie absurdeet de clip en apesanteur qui, paradoxe, sonne comme une récréation plastique en pleine fin du monde. Au fond, on se ballade sur ce jeu de l’oie plus qu’on ne le suit, on y pioche ce que l’on veut, une couleur, un pas de danse, une réplique, des éclats attrapés au hasard du tintamarre de signes. Et chaque fois qu’il repasse au tamis, le film laisse autre chose sur son passage, un détail, un charme jusqu’alors invisible, comme ces morceaux dodécaphoniques qui ne dévoilent leur harmonie cachée qu’à force d’écoutes répétées. Au-delà du brouillard de signes, sous le vernis de la blague warholienne, ce Rubik’s Cube palpite d’abord de la beauté moirée du chaos. Have a nice apocalypse !