En s’emparant du mythe de Robinson, il est vrai peu exploité au cinéma, Robert Zemeckis et Tom Hanks (producteur du film) entendent évidemment frapper un grand coup. Et la forme de Seul au monde s’en ressent de manière plutôt positive : audacieuse, radicale, extrême jusque dans sa manière d’appuyer le propos. Il fallait, pour atteindre l’essence du sujet et son universalité, surmonter tous les académismes. D’où cette impression d’épure, de netteté, de familiarité du langage employé par Zemeckis : le souci de persuasion et de clarté y est élevé au rang de poésie.

L’île déserte où se déroule principalement l’action de Seul au monde est une prison, et paradoxalement le lieu de la délivrance. Chuck Noland, gestionnaire d’une entreprise de transport international, obsédé par les performances dans le temps de ses services, toujours en déplacement, va faire l’expérience de la solitude et celle de l’immobilité. Prendre un Américain tout bouffi d’orgueil, dévoué corps et âme à son entreprise, et le suivre dans un ermitage forcé de plusieurs années participe d’une éternelle quête de bonne conscience qui fait la force cathartique du cinéma hollywoodien, avide de ce genre de fable. Si Zemeckis ôte d’abord ses repères à son héros (voir le traumatise dans une très impressionnante scène de crash en plein Pacifique), c’est pour mieux les retrouver ensuite. Le courage, l’abnégation à vivre, toutes les formes de « capacités » de l’homme, c’est ce qui dans un premier temps fascine le réalisateur.

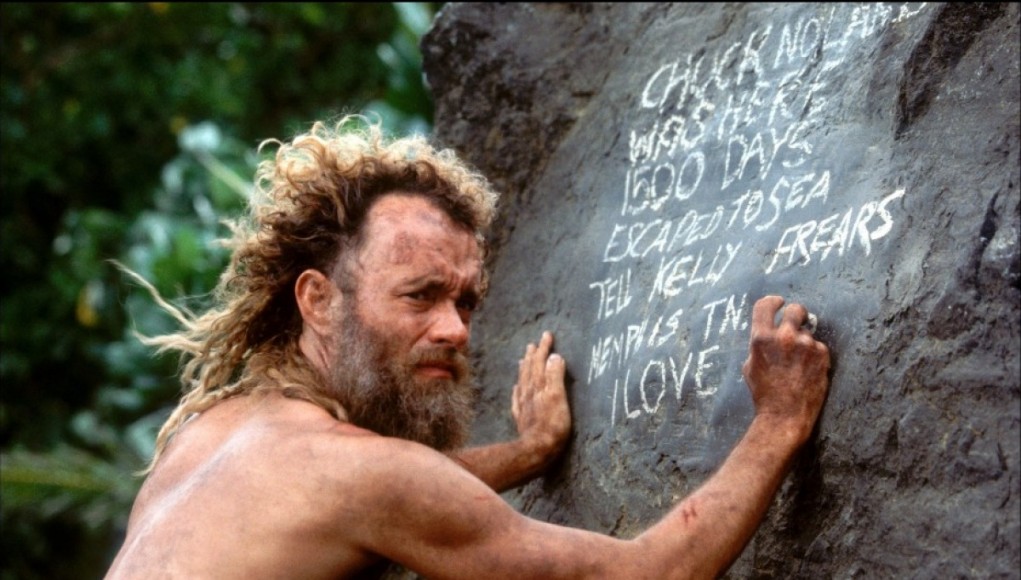

En gros, dans toute la partie sur l’île -par ailleurs bien imaginée-, Chuck Noland redevient le self-made-man qu’il a toujours été. Noland, qui n’a rien d’un boy-scout, n’a pas plus d’aptitude à la survie que n’importe qui, mais il doit renouer avec ses qualités fondamentales. Elles lui permettent par exemple de s’arracher une dent avec une lame de patin à glace (quelques colis à l’effigie de sa société se sont échoués avec lui, et il s’en sert comme kit de survie). Puis, de s’inventer un compagnon : son Vendredi à lui est un ballon de volley, sur lequel il a dessiné un sourire. Avec un régime de noix de coco et de crabe, c’est assez, semble-t-il, pour un séjour rédempteur de quelques années. En effet, une énorme ellipse, audace qui pourrait facilement passer pour une aberration de scénario, nous transporte quatre ans plus tard. On a peine à réprimer un sourire, en constatant les progrès du héros qui harponne maintenant les daurades à dix mètres de distance ! Mais il faut mesurer la valeur de ce grand écart à l’aune du film entier, qui échappe ainsi au classique récit d’aventures, cherchant à dépasser le détail de la péripétie pour rejoindre le mythe.

Il y a quelque chose d’homérique dans la manière dont Noland se lance enfin à l’assaut des redoutables brisants qui bordent l’île, après avoir été rompu aux techniques de survie, et pour ainsi dire achevé son « cycle ». Là encore, le dépassement de soi dans l’épreuve contient une promesse de régénération. Naïf ? Peut-être. Il n’empêche que Zemeckis nous épargne une critique convenue de la futilité de la civilisation du travail et de la consommation, laissant en dehors de l’histoire la figure du « bon sauvage », que ce soit l’indigène ou celui qui sommeille en Noland, comme en chacun de nous. Il n’y a pas de conversion chez le héros, pas de changement de valeurs, mais la perte définitive de ses anciens repères. Etrangement, le film qui fonctionnait jusqu’ici sur des notations concrètes (évitant avec intelligence un réalisme trop cru pour avancer avec habileté des hypothèses) suit un mouvement croissant d’épure. Dans des scènes tristes et engourdies, qui traitent en raccourci du retour parmi les « vivants », on achève de faire de Noland un étranger complet. Il semble alors faire les adieux dont il avait été privé en disparaissant. La mise en scène, fondée tout du long sur le seul sentiment de l’espace, parvient à restituer efficacement un état intérieur : pour ce héros métaphysique, l’angoisse de l’éloignement n’est apaisée que par la certitude d’être loin de tout. Seul au monde, en effet.