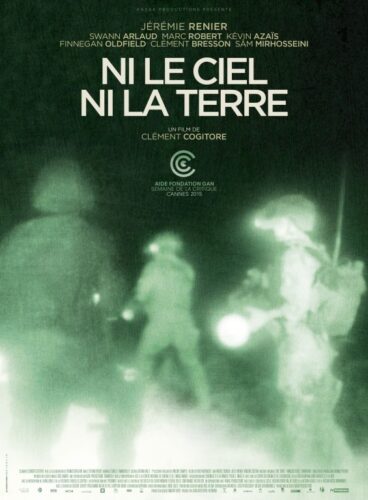

“Passionnant” : c’est ainsi que, dans les couloirs du métro parisien, et parmi d’autres adjectifs du même ordre (“Ébouriffant”, “Puissant” “Fascinant”), se trouve résumé l’avis de Chronic’art sur le premier film de Clément Cogitore. “Passionnant”, pioché par les distributeurs dans notre journal cannois plutôt que “indécis”, plutôt que “ne remplit son contrat que partiellement”, plutôt que “tourne autour de son potentiel sans l’exploiter vraiment”. Pas de quoi en faire une jaunisse : on connait ce petit jeu promotionnel doucement malhonnête, consistant à réduire les points de vue exprimés sur un film à une litanie de mantras enthousiastes. Et on n’aurait d’ailleurs même pas mentionné ce détail (surtout au sujet d’un premier film ambitieux qu’en vérité, on serait bien chagriné de ne pas voir trouver un public), si cette stratégie de com’ performative ne venait redoubler malgré elle le principal problème du film, dont la force et la limite consistent à dresser au premier plan une série d’arbres d’espérance, pour mieux cacher la forêt de regrets où le récit est condamné à s’enfoncer. Car Ni le ciel ni la terre a beau être “passionnant”, “puissant”, “fascinant” : il ne peut, au final, que décevoir.

Si bien qu’au moment d’écrire sur ce coup d’essai, on est partagé entre l’envie d’encourager un geste rare dans le paysage du cinéma français (un film de guerre branché sur le surnaturel et sur le contemporain), et celle de pointer le regret de voir ce cinéma déjà affublé de scories immédiatement reconnaissables, difficilement guérissables. Car ce n’est pas la première fois qu’on voit s’effondrer cette belle promesse, venue du Jeune Cinéma Français, d’un salutaire refus du combo initiation/naturalisme. Coïncidence de calendrier : le même jour que Cogitore, Alice Winocour sort son second film, Maryland, après un premier long prometteur (ah…) mais trop retenu (hum…). Coïncidence de sujet : les deux films suivent les errements psychiques d’un militaire français, chaque fois solidement campé par un Belge qui assure (Jérémie Renier et Matthias Schoenaerts, tous deux très bien en effet). Coïncidence d’ambition : l’un et l’autre ne cachent pas leur envie d’inviter à leur table le cinéma de genre américain, en se plaçant — peut-être sans le vouloir totalement — sous un même parrainage carpenterien (l’un télescopant la trame surnaturelle de The Thing dans les montagnes afghanes, l’autre reconfigurant celle d’Assaut dans la villa d’un millionnaire). Résultat : le Winocour est un ratage total, maquille ses carences par une rétention prétentieuse, manque de talent autant que de modestie. Qu’en est-il du Cogitore ?

Au moment de croiser le fer avec le cinéma de genre, le cinéma français vient toujours buter sur deux écueils : un manque d’assurance formelle (tributaire parfois, hélas, d’un manque de moyens, mais surtout d’un manque de croyance dans les pouvoirs propres de l’action), et un manque d’épaisseur mythologique (parce que la France c’est pas l’Amérique, on est d’accord). Or, ces deux écueils, Cogitore s’en joue a priori avec une sidérante facilité. Premièrement, et pour le dire vite : grâce à ses racines de plasticien (études au Fresnoy, courts-métrage à la lisière de l’expérimental), lesquelles nourrissent le film d’un travail formel très convaincant qui lui inspire un bel imagier de mirages en milieu nocturne (étrangeté des visions thermiques et infrarouges) de même qu’une belle vérité de cinéma : “Dans la nuit, personne ne vous voit disparaître.” Deuxièmement : en fuyant l’Hexagone pour investir comme terrain de jeu la guerre d’Afghanistan – sa géopolitique intenable, ses ennemis invisibles, ses paysages rocailleux. Tout le début (mise en place topographique, état des lieux des forces en présence) est ainsi très réussi : au milieu des nuits qui s’enchaînent, des soldats disparaissent un à un, sans laisser de traces — est-ce Al Qaïda ? est-ce ET ? est-ce Allah ? Avec une certaine efficacité et une dramaturgie rudimentaire, Cogitore installe une sorte de Predator timide et attentiste, où des forces surnaturelles viennent arbitrer un conflit terrestre, jusqu’à provoquer un cessez-le-feu entre les deux partis.

Le vrai problème du film est au fond celui de son personnage, chef de troupe méthodique mais pas assez têtu : afin de percer le mystère de ces enlèvements, il s’emploiera à appliquer toutes ses grilles de lectures rationnelles, avant de baisser les bras devant l’intangible. Il est un peu dommage que, de la sorte, Cogitore s’agenouille docilement devant son propre ésotérisme, plutôt que de l’affronter droit dans les yeux. Car trop vite, le spectateur lui même finit par se convaincre que tout ceci agit sans riposte possible, que le film attise son mystère pour mieux s’y replier — que tous ces événements servent juste à façonner un énorme vide dans lequel on pourra mettre tout ce qu’on veut.

Le film s’appelle Ni le ciel ni la terre ; il aurait pu s’appeler « Ni Carpenter ni Tarkovski » : parce que Cogitore rechigne à la jubilation modeste à laquelle se prête son canevas fantastique (excès de sérieux et de prudence, reconnaissable à cette manière de vouloir “faire genre” sans oser y toucher vraiment), tout en conservant à portée de main sa boussole symbolique (jamais la mise en scène ne larguera totalement les amarres). Un compromis qui, en vérité, aurait pu fonctionner sur la durée, si le film ne manquait d’une ligne claire capable d’amalgamer les puissances de toutes les séquences accumulées, au lieu que celles-ci semblent simplement se passer le relai. Chaque péripétie fait moins avancer le récit qu’elle ne pose des balises autour, afin que progressivement le spectateur comprenne dans quel périmètre interprétatif l’histoire doit être entendue.

D’où un film qui évite beaucoup de pièges, mais marque un peu trop son intention de les éviter. À vouloir tout arbitrer à grands coups de pinceau métaphysique, Cogitore rate son film d’hommes en lutte avec l’éternelle cabale de la nuit, dilue son acmé émotionnel, perd son spectateur en cours de route et mène son récit à un cul de sac frustrant. Dans le fond, Ni le ciel ni la terre se laisse mourir au moment où on aurait voulu le voir s’embraser : de quoi lui garantir de sortir de son périple sans encombre, mais surtout l’empêcher de totalement satisfaire le trop-plein d’ambitions qu’il se prête.