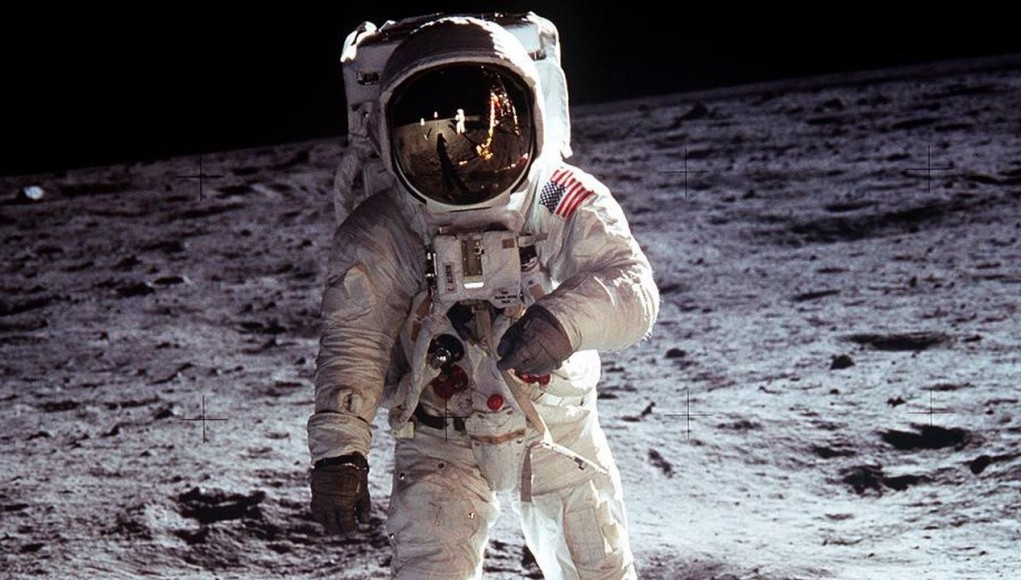

De la première mission lunaire, l’imaginaire collectif a aujourd’hui enterré les promesses et l’horizon prométhéens, pour ne plus garder en mémoire qu’un petit catalogue de gestes et de symboles : le Star and Stripes planté dans un désert de nuit et de roches, deux silhouettes fantomatiques sautillant autour comme des enfants. En somme, peu de science et beaucoup d’images. Sans jamais véritablement outrepasser les limites du documentaire édifiant, Moonwalk One captive néanmoins sans forcer par son incroyable valeur de témoignage : celle d’une connivence inouïe entre la plus grande aventure de l’histoire du XXe siècle et toutes les prérogatives de l’entertainment.

Entreprise patriotique, la mission Apollo 11 a mobilisé l’Amérique à la façon d’un effort de guerre, et le film rappelle par une série de précisions éloquentes comment près de 500 000 citoyens ont été sollicités pendant plus de dix ans, du trio de spationautes héroïques jusqu’aux petites mains besogneuses et anonymes des couturières. Pure démonstration de puissance, l’événement représente un mélange d’Exposition Universelle, de campagne électorale et de Super Bowl. Une sorte de D-Day technologique à la confluence de toutes les identités américaines, et consacré par l’avènement synchrone du direct télévisuel et de la diffusion internationale. C’est là toute la singularité rétrospective de ce fascinant documentaire tourné par Theo Kamecke en 1969, et étrangement jamais sorti en France : montrer comment les premiers pas de l’homme sur la Lune, avant d’entériner un cap scientifique, s’avère essentiellement une fabrique spectaculaire, et peut-être le premier événement mondial où images et direct vont prendre par la main l’histoire.

Rien d’étonnant à ce titre à ce que l’on redécouvre ici que le premier geste de Neil Armstrong sur le satellite ait été — détail remarquable — de changer l’objectif d’une caméra située au pied de son module, avant de lui-même s’en emparer. Comme s’il s’agissait moins pour les États-Unis de remporter le duel technologique avec l’URSS que de prouver au monde, caméra au poing, qu’ils sont enfin en mesure de payer le tribut aux explorateurs européens qui l’ont fait naitre, par la prise en charge d’un rêve de l’humanité vieux de vingt-cinq siècles. La mission Apollon 11 n’est pas uniquement ce hapax médiatique où l’Amérique assied sa domination sur la planète, mais aussi ce moment où elle endosse la responsabilité d’en réorienter le cap et d’en bouleverser les mesures, jusqu’à dilater l’humain hors de ses limites.

Dès lors, avec son stock d’images de première main d’une diversité absolument exceptionnelle, Moonwalk One s’offre en chambre noire de cette fantasmagorie pharaonique, et récapitule comment l’homme intègre cet excès d’ambition qui semble le dépasser de partout. Ce sont ces séquences aussi irréelles qu’absurdes dans lesquelles l’astronaute, au moyen d’accoutrements déments, doit s’éprouver physiquement dans des conditions nouvelles, sous l’effet d’une atmosphère ou d’une pression particulières. Ou cet exposé schématique limpide sur la folie du scénario envisagé : lorsqu’on on comprend que, catapulté dans l’espace par une fusée surpuissante d’une hauteur de cent mètres, l’équipage achèvera sa course dans un module riquiqui, petite noix à la merci du vide, prête à se faire broyer par le néant.

Mais si le documentaire captive au-delà du compte-rendu récapitulatif, c’est qu’en radiographiant à chaud cette grande célébration technophile, on sent bien qu’il annonce une certaine rhétorique du cinéma à grand spectacle. Que ce soit en filmant sous tous les angles le lancement tonitruant de Saturn V, en s’arrêtant sur la tension de la salle de contrôle de la NASA à chaque étape de la mission, ou en égrenant le défilement des nationalités devant le poste de télévision, Theo Kamecke ne fait qu’élaborer un répertoire de motifs dans lequel tout bon blockbuster viendra s’approvisionner comme à un viatique. C’est un mariage de métal en fusion, de badauds stupéfaits et de patriotisme à l’assaut de l’inconnu, synthèse d’une rhétorique de la mission impossible mais impeccable, où la diversité des échelles et l’hypertrophie du suspense se jugulent par une combinaison d’hyper-professionnalisme, de concentration des enjeux et d’identification immersive (Neil Armstrong, et sa tête de Tom Hanks avant l’heure). Moyen pour l’Amérique d’incarner son propre fantasme, cette machinerie démesurée dont les coutures jamais ne craquent.

Godard, lunosceptique connu, disait évidemment n’importe quoi lorsque, commentant les images d’une mission spatiale en 1983, il se permettait cette petit boutade conspirationniste : « Moi je pense que c’est truqué, que c’est des maquettes faites par Lucas ». Reste qu’on ne peut pas lui donner complètement tort : chaque fois embarquée pour explorer l’inconnu, l’Amérique ne semble effectivement capable que de redécouvrir Hollywood.