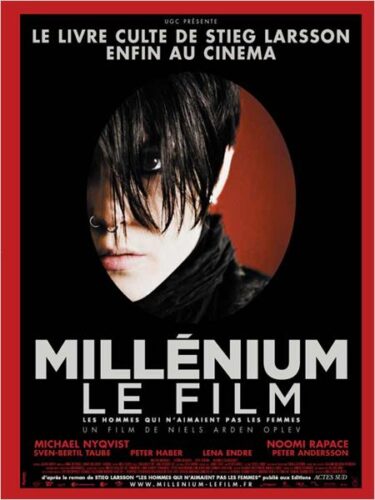

Les nazis sont décidément des sales types. Un mois après Hubert Bonisseur de la Bath, c’est à Mikael Blomkvist, journaliste fin limier, qu’il échoit, au dénouement de Millenium, de se cogner à cette fracassante révélation. Un mois, donc, après OSS 117, comédie déguisée en récit d’espionnage, débarque Millenium, comédie déguisée en thriller glauque à tiroirs. Et surtout, rappelons-le à tout hasard, adaptation d’un best-seller suédois un peu médiatisé, sorti sur trois tomes écoulés à près de dix millions d’exemplaires dans le monde. L’originalité, la seule, de Millenium, tient à ce que l’adaptation est du cru, là où on pouvait attendre une migration vers Hollywood – le réalisateur est danois, mais la prod’ suédoise, et le film tourné sur place. Le best-seller en question (c’est le premier tome qu’on adapte ici), disons-le, on ne l’a pas lu. Son étonnant succès populaire couronnerait, a-t-on cru comprendre, une intrigue « rudement bien ficelée », comme on dit. Ficelée : c’est bien l’impression qui domine ici, à voir l’agonie prolongée (2h32, quand même) de ce maigre gigot narratif.

Blomkvist, physique mou d’animateur de télé-achat, est journaliste économique et roi du scoop au sein d’un grand magazine suédois, mais, condamné pour diffamation, se retrouve sur la touche. Un nabab de l’industrie locale, patriarche d’une dynastie toute-puissante et recluse sur une sorte d’île cloaque, lui propose alors de mener l’enquête sur le meurtre non élucidé de sa nièce, disparue quarante ans plus tôt. Le coupable, assure le vieux, est de la famille, laquelle n’est, au demeurant, guère recommandable puisque parmi la fratrie survivent d’anciens sympathisants nazis. Le journaliste prend ses quartiers sur l’île, potasse l’album de famille, puis se retrouve épaulé par une espèce de punkette de choc lourdement traumatisée et pro du hacking.

Un temps, on croit tenir un truc, un truc qui viendrait du décor (l’île, bonne idée a priori), et de la promesse d’un devenir Twin Peaks de l’intrigue. Et puis : rien. Rien qu’un whodunit qui n’est prétexte qu’à lui-même, c’est à dire à un jeu de pistes sans enjeux ni souffle, où la moindre scène n’a vocation qu’à grossir le lego du déchiffrement – impitoyable googlisation du thriller : le quart du film est à lire sur l’écran d’un Powerbook. Cette guirlande d’indices et de révélations molles se laisserait, à la limite, suivre vaguement, n’était l’imaginaire consternant qui baigne tout ça, imaginaire boutonneux venu du pire du thriller américain des 90’s, et qu’on croyait définitivement contenu dans le purgatoire des séries de troisième partie de soirée – sadisme complaisant, glauque grand guignol, programme biblique du serial killer, etc. Il faut voir les deux enquêteurs de choc s’échauffer les méninges devant l’arbre généalogique de la famille Landru, il faut le voir, lui, se dire qu’un ancien nazi, quand même, ça doit bien cacher quelque chose de louche, la voir elle enfin conclure que bon sang, mais c’est bien sûr, ça colle pile poil avec les indices trouvés dans le Lévitique. Grotesque.