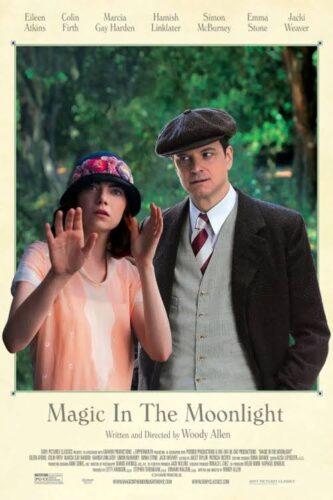

Ce n’est pas un scoop : Woody Allen aime les tours de magie. Magie d’un happy end impromptu alors que tout annonçait le chaos (Crimes et Délits), magie qui autorise une cinéphile à s’inviter dans son film préféré (La Rose pourpre du Caire), magie encore, quand un écrivain en goguette à Paris se retrouve dans les années 20 (Midnight in Paris)… Pour autant, il semble bien que le plus grand tour de magie consiste, chez Allen, à transformer un pessimiste en optimiste – ce qui équivaut chez lui à faire disparaître un éléphant derrière un drap. De ce point de vue, Magic in the moonlight semble viser l’épure d’un motif courant dans son œuvre, et qui vise précisément à la réussite de ce tour : le face-à-face musclé et amoureux entre un homme désabusé et une jeune fille. Soit, ici : entre une jeune médium illuminée qui communique avec les esprits (Emma Stone) et un célèbre magicien ronchon qui cherche à la démasquer, convaincu qu’aucun monde parallèle ne peut exister (Colin Firth).

Ce face-à-face, qu’on retrouve là sans mélange, a traversé de façon plus ou moins diluée la filmographie, souvent perdu dans une narration chorale cherchant constamment à abolir l’idée de « personnage secondaires ». Cette abolition est pour Allen une façon de faire reculer les personnages pour faire apparaître une puissance souterraine mais déterminante, circulant entre eux comme un ingrédient essentiel, peut-être le plus important de sa filmographie : la « vie » , ses hasards, son ironie, sa force persuasive. Souvent cette vie se présente sous les traits espiègles et mutins de la jeune fille : savant mélange de souveraine ignorance, d’innocence et de bonté, elle fait figure de dernier rempart de pureté dans un milieu où le pédantisme fige et corrompt tout. Elle seule peut encore être éduquée, dans un milieu où tout le monde l’est déjà trop – que l’on pense à ses scènes magnifiques dans Hannah et ses sœurs dans lesquelles Woody Allen emmène sa nièce au cinéma et lui explique la vie au fil des rendez-vous.

C’est la première fois depuis Whatever works que ce face-à-face retrouve une place centrale, et cela n’a rien d’étonnant puisque Magic in the Moonlight en est un évident remake. Dans les deux films, le dialogue entre la jeune fille et l’homme mûr est central, et didactique. Il se formule d’abord comme une véritable guerre philosophique qui oppose pessimisme et optimisme. Par son schématisme assumé, Magic in the moonlight exacerbe cette lutte dans le théâtre à ciel ouvert de la Côte d’Azur – on est proches du dispositif théâtral de The Moon is Blue de Preminger ou encore de Born Yesterday de Cukor, qui semblaient déjà avoir directement inspiré Whatever Works. Magic in the moonlight en serait le prolongement allégorique, articulé autour du constat simple qu’à l’instar de l’optimisme, la magie se nourrit d’illusions. L’optimisme apparaît alors pour ce qu’il a toujours été chez Woody Allen : une superstition méthodologique, un doux état de crédulité pleinement revendiqué, celui-là même qui nous permet d’apprécier les tours d’un magicien sans vouloir connaître ses trucages. Toute la tambouille philosophique habituelle se trouve ainsi métaphorisée, puisque la lutte concerne deux artificiers, deux professionnels de l’illusion. Et ici comme toujours chez Woody Allen, arrive forcément ce moment très beau où les deux adversaires finissent par s’expliquer, et où l’on comprend que la jeune fille n’est pas optimiste par défaut, mais par réflexion : elle est un véritable adversaire, qui jouait à l’élève influencée et se révèle être le maître qui influence.

Mais ce schématisme est aussi la limite du film, qui perd quelque chose à vouloir absolument isoler et déployer cet enjeu unique autrefois dispersé dans une narration volontiers dilatée. Magic devient ainsi la déclinaison éthérée et froide d’un motif, qui chez Allen a toujours été le moyen d’un retour au sentiment, à une forme de romantisme – Marielle Hemingway qui embarque Allen en calèche à Central Parc, Juliette Lewis qui l’embrasse à la lueur des bougies dans Maris et Femmes. D’où l’impression que le scénario n’arrive pas à nous caler sur le rythme du lent mûrissement amoureux qui gagne peu à peu son héros. Chez Woody Allen, les moments d’épiphanie ne fonctionnent que parce nous avons été à un moment détournés de notre quête, distraits par un autre personnage, par la vie elle-même. C’est toujours un mouvement romanesque et sinueux, qui, sans crier gare, trouve la lumière tout au bout d’un gouffre (Crimes et Délits) ou transforme un rêve en cauchemar (Match Point). Une chose devient son contraire par un phénomène d’entropie (ce « type de magie laissant au hasard la puissance des sorts lancés », nous dit Wikipédia)

Blue Jasmine souffrait d’ailleurs du même problème, comme le suggèrent malgré elles les affiches des deux films, pareillement blanches et désincarnées. À subir ce traitement un peu hygiéniste, les motifs alléniens finissent par ne ressembler qu’à des idées de papier. Sans renouer avec la franche médiocrité de To Rome with love, Allen donne l’impression d’avoir perdu ses décors, ce contexte, cette épaisseur mondaine, urbaine, qui rendaient ses films new-yorkais si vibrants, et ses histoires si convaincantes. Il y a pourtant ici un dernier reste de magie, qui tient très certainement aux deux acteurs, et au fait que le film est rivé sur eux. On devine dans le moindre plan la tendresse infinie (et infiniment libidinale) qu’Allen éprouve pour Emma Stone, dans une approbation de chaque instant devant ses tâches de rousseur – depuis, un autre film a déjà été tourné avec elle. C’est qu’à l’instar des autres films parcourus par le même motif, Magic in the Moonlight, n’est lui-même que le tour de magie qu’un réalisateur-vampire adresse à son actrice, et qui consiste à mettre un duel dans un chapeau, pour en ressortir un duo.