A chaque année son nouveau Pixar, et avec lui la question de savoir si la barre va tenir longtemps aussi haut. Si Les Indestructibles confirment la distance prise par le studio vis-à-vis de ses concurrents, il offre aussi un léger démarquage : après les mondes clos sur eux-mêmes des dernières productions (point-limite : l’univers du Monde de Nemo), le film impose deux nouvelles pistes témoignant d’une ouverture vers l’extérieur : un réalisateur venu d’une animation plus classique (Brad Bird, auteur du fabuleux Géant de fer en 99) et surtout un sujet, la vacance des superhéros, qui ramène à l’oeuvre d’Alan Moore et Dave Gibbons. Soit un univers balisé, loin des territoires absolument vierges des Monstres & cie et autres Toy Story.

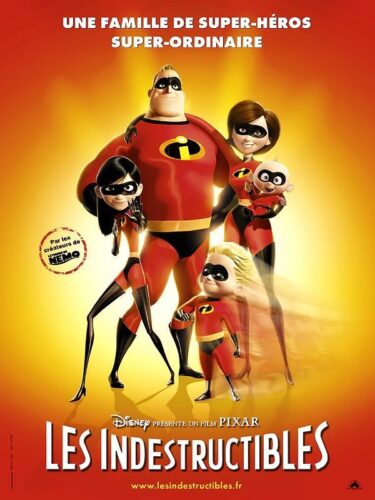

Le pitch s’articule autour d’une petite famille de superhéros dont la retraite forcée s’enclave dans la monotonie et la banalité du quotidien. Bob, le père, travaille dans une compagnie d’assurances tandis que la mère, ex-Elastigirl, tente de s’occuper de ses deux enfants, un galopin plus vif que l’éclair et une miss douée du don d’invisibilité. La première partie du film, description de ce quotidien, est fabuleuse, dévoilant un monde rétro-futuriste dont le réalisme saisit immédiatement. Puis arrive l’appel de l’aventure, plongeant un à un chacun des personnages dans une fantaisie devant beaucoup à l’univers exotique des James bond première période : l’arrivée sur une île inexplorée devenue le repère d’un affreux petit bouffon bien décidé à détruire le pays pour y revenir en superhéros de pacotille. Parler ici de James Bond revient à évoquer un James Bond rêvé et qui n’existe évidemment pas : plein comme un oeuf, sans le moindre répit, dynamique et réalisé comme un pur film d’action. Toutes les scènes sur l’île sont à la limite de la perfection, jouant à la fois sur une efficacité maximum (la scène de poursuite en accéléré dans la forêt) et sur les capacités de stupéfaction et de sidération du spectateur.

Le sentiment de flottement et de suspension (les arrivées dans la base sous une nuit étoilée) ou au contraire de vertige et de vitesse (jeu inouï sur les profondeurs de champ) s’appuient sur un pur plaisir de l’exploration. Cette fantaisie, qui hérite aussi bien de l’univers des jeux vidéo que de la matrice du cinéma des pionniers (de Schoedsack aux réalisateurs aventuriers du muet) est à la mesure des derniers joyaux de chez Pixar : un défi où se mêlent challenge technique et logique échevelée de l’aventure, comme si l’avancée dans le territoire encore largement vierge de la synthèse devait coûte que coûte en revenir aux sources d’un cinéma de pur émerveillement. Chasse au trésor quasi-primitive, plaisir simple de la découverte qui amènent ici à se libérer des artifices de la fiction en un brutal retour de réalisme : le film est par instant très sombre (nombre de méchants meurent en direct), comme si Pixar, dont c’est le dernier film réalisé sous l’égide de Disney, annonçait la couleur de ses prochaines aventures. Heureuse surprise : le voyage est loin d’être terminé.