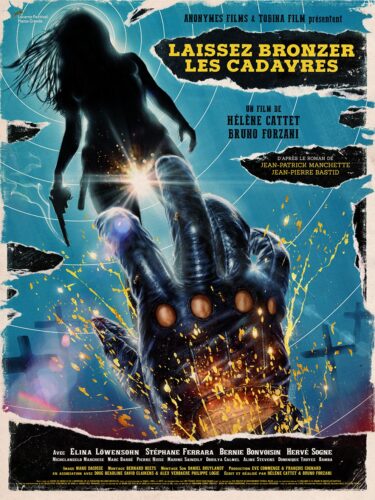

Aux dernières nouvelles, Hélène Cattet et Bruno Forzani s’en allaient en guerre contre le réalisme. L’Étrange couleur des larmes de ton corps diluait les tropes du giallo dans un tube à essai condamné à s’évider peu à peu, tant l’abstraction débordait pour le pire et le meilleur : des corps sans noms se bousculaient et s’annulaient dans un magma aussi harassant que splendide. Adaptant Laissez bronzer les cadavres de Jean-Patrick Manchette et Jean-Pierre Bastid, le tandem parait avoir fixé un cadre idéal à sa furia kaléidoscopique. Planté dans la moiteur sudiste où patientent un magot, des gangsters, des gendarmes et de vieux artistes ensuqués mais forts en gueule, tous terrés dans un hameau en ruines, ce polar offre de quoi canaliser les esquisses folles du couple de cinéastes, et le faire accoucher d’un En attendant Godot en cuir et avec des flingues.

Sauf que, du propre aveu de Manchette, le roman originel n’a rien d’un rail sur lequel s’élancer en toute sécurité. C’est « un exercice de style au thème délibérément difficile : un champ clos. » De fait, tout y est solidement cadenassé : l’espace d’abord (afin d’éviter que « les personnages se retrouvent tous ensemble, car ils s’entretueraient et l’histoire serait finie »), mais aussi le style, fort de ces phrases courtes mais chargées, distribuées en rafales, comme pour inventer un nouveau prototype de livre d’action. Cette langue savamment morcelée a donné à Laissez bronzer les cadavres sa réputation de roman inadaptable. Que devient un tel exercice de style entre les mains de stylistes fougueux comme Cattet et Forzani ?

L’hermétisme expérimental de Manchette est peut-être la clé même de leur réussite : c’est justement parce que ce monde est clos que le tube ne peut cette fois déborder. Il faut dire que le cinéma de Cattet et Forzani est depuis son origine fondé sur la fuite – celle de personnages aspirés par une spirale vicieuse (dès l’irruption des gendarmes dans le repère, l’idée ici est d’attendre le bon moment pour décaniller), et aussi celle de la matière, profitant d’une percée dans l’image pour s’écouler et noyer tout point de vue et toute possibilité d’identification. Amer et L’Étrange couleur étaient de beaux navires fuyant de partout : ces Cadavres, eux, sont maintenus à flot par la coque rigide du petit roman. Sans risque de couler le film, les corps peuvent donc mijoter leurs fuites, dans les deux sens du terme : au fond l’histoire est celle de figurines pleines d’aspérités qui, à force de cuire sous le cagnard, non seulement se liquéfient mais bouillissent, bouillissent et finissent par exploser en mille gerbes d’or.

Il pourrait n’y avoir là qu’une tambouille de plasticien, une mare aux canards remplie de « visuel » et de références à Leone, Castellari et les autres. Mais les auteurs vont jusqu’au bout de ce principe d’assimilation des corps à des substances mouvantes : chaque personnalité est un matériau. Il faut dire qu’en allant chercher des gueules idéalement marquées (souvent par d’autres univers que le cinéma, comme Stéphane Ferrara ou Bernie Bonvoisin), Cattet et Forzani se ménagent assez de latitude pour obtenir d’impeccables effets d’adéquation. Ferrara, c’est le cuir : celui de son blouson qui grince à chaque geste millimétré, les « crouics-crouics » répondant au regard de l’acteur qui semble verrouiller ses cibles en permanence ; Bonvoisin, c’est la peau humaine, tout en poils et en sueur, tannée par la hargne et les besognes sordides ; les flics, c’est le métal clinquant des pétoires et des casques de motards revenus d’Electra Glide in Blue. Le film peut se permettre cette collection de références parce que la chair respire sous elles, chaque acteur tenant fermement l’identité matérielle qui lui est associée. Et ce jusqu’à ce que le poids du soleil entraine leur déflagration, leur étiolement en pétales de sang et, donc, leur liquéfaction littérale – à l’image de ces femmes élancées dont les corps laissent s’échapper des fluides étrangement colorés.

On peut toujours se sentir étranger à ce type de performances ébouriffées, se plaindre de voir le western spaghetti pillé tout à la fois par le Palais de Tokyo et le off d’Avignon. C’est un peu l’impression que laisse le prologue énigmatique, voyant des silhouettes s’agiter dans les ruines et des seins anonymes se laisser couvrir de peinture dorée. Mais Laissez bronzer les cadavres a le mérite d’avancer vers l’abstraction sans jamais perdre de vue ses crapules aberrantes, sans étouffer leur charisme ni leur verve. C’est que le film adopte une logique de gradation qui fait trop souvent défaut aux cinéastes français férus de déréalisation, et plus largement au cinéma de genre national. La dislocation des formes prend son sens parce qu’elle arrive comme une libération, une confirmation que les personnages ont bel et bien une existence propre – affirmée par les salves des mitraillettes, rarement aussi sonores qu’ici – et que leur sort importe plus que tout. L’étuve imaginée par Manchette fait un bien fou au cinéma de Cattet et Forzani, parce qu’elle apporte un contrepoint à leur virtuosité cubiste et un objectif à leur croisade antiréaliste : empêtrés volontiers dans un dispositif claustro et le cisèlement d’une écriture, ils ont trouvé un carcan génial à exploser et un beau monde à délirer pour mieux l’ouvrir.

Chro devient un magazine littéraire. Pas que ça me dérange. Loin de là.

[…] Il pourrait n’y avoir là qu’une tambouille de plasticien, une mare aux canards remplie de « visuel » et de références à Leone, Castellari et les autres. Mais les auteurs vont jusqu’au bout de ce principe d’assimilation des corps à des substances mouvantes : chaque personnalité est un matériau. Il faut dire qu’en allant chercher des gueules idéalement marquées (souvent par d’autres univers que le cinéma, comme Stéphane Ferrara ou Bernie Bonvoisin), Cattet et Forzani se ménagent assez de latitude pour obtenir d’impeccables effets d’adéquation. Ferrara, c’est le cuir : celui de son blouson qui grince à chaque geste millimétré, les « crouics-crouics » répondant au regard de l’acteur qui semble verrouiller ses cibles en permanence ; Bonvoisin, c’est la peau humaine, tout en poils et en sueur, tannée par la hargne et les besognes sordides ; les flics, c’est le métal clinquant des pétoires et des casques de motards revenus d’Electra Glide in Blue. Le film peut se permettre cette collection de références parce que la chair respire sous elles, chaque acteur tenant fermement l’identité matérielle qui lui est associée. Et ce jusqu’à ce que le poids du soleil entraine leur déflagration, leur étiolement en pétales de sang et, donc, leur liquéfaction littérale – à l’image de ces femmes élancées dont les corps laissent s’échapper des fluides étrangement colorés. — Chronicart […]

Great blog thanks so much for sharing.

I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again