On se souvient encore aujourd’hui des images diffusées dans le monde entier, en octobre 1993, des corps de deux soldats américains massacrés à Mogadiscio, traînés dans les rues par une foule furieuse. Ce qui devait être une mission éclair de rétablissement de l’ordre, sous l’égide de l’ONU, avait entraîné une centaine de rangers, le temps d’une nuit, dans une embuscade au coeur de la guerre civile somalienne. Un événement que La Chute du faucon noir retrace avec une exactitude cruelle, évacuant le fait d’arme héroïque pour ne montrer, en presque deux heures et demie de film, que les conséquences concrètes et tragiques pour les soldats en mission de la chute de deux « black hawks » (hélicos de combat) en territoire ennemi. Bilan : 18 morts côté rangers et plus de 500 côté somalien.

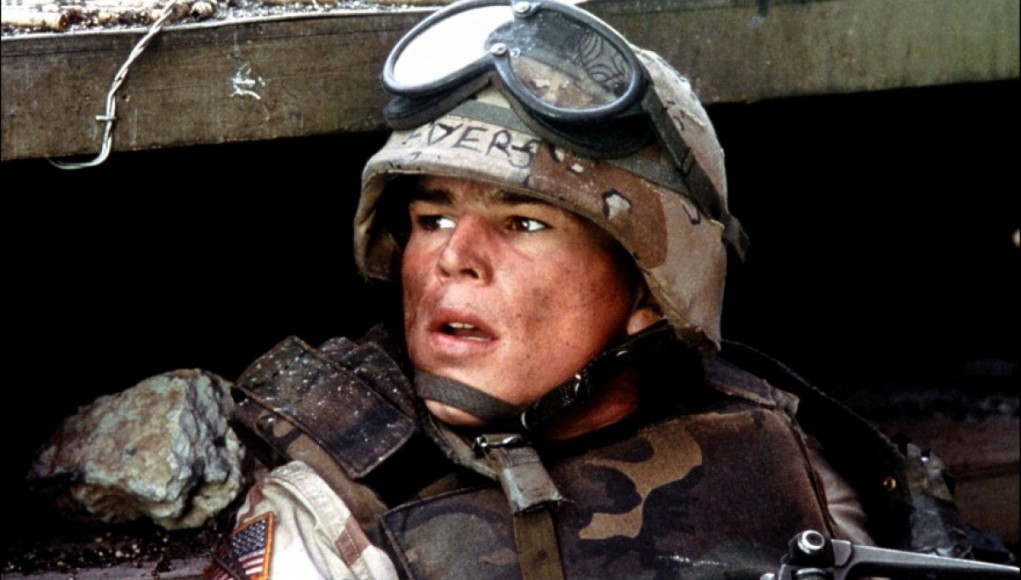

De ce fait divers guerrier, le producteur Jerry Bruckheimer et Ridley Scott ont tiré un film de terrain, d’un réalisme maniaque. Un scénario intégrant les témoignages des soldats survivants, un quartier de Mogadiscio reconstitué au bloc près au Maroc, des acteurs surentraînés à porter l’uniforme et à manier les mitraillettes. Et surtout une mise en scène à hauteur d’homme, tentant de rendre compte de ce qu’est l’immersion dans le combat, pour éventuellement dégager, en dernier lieu, ses enjeux moraux. La construction de La Chute du faucon noir intègre un schéma désormais classique du film de guerre (avant, pendant, après), et décrit la mise en condition des rangers dans leur base, tout bouffis de confiance et d’optimisme, puis, l’épreuve du feu. Le titre est hautement symbolique : le « black hawk » représente l’arrogance technologique des Etats-Unis et l’interventionnisme hypocrite du raid aérien. Certes, le point de vue reste totalement américain : les Somaliens sont essentiellement des cibles, et la population est facilement assimilée à la milice du terrible général Aidid. Mais Ridley Scott n’a évidemment pas cherché à faire un film sur la guerre civile somalienne : une fois le contexte décrit (famine, confiscation de l’aide humanitaire par les hommes d’Aidid), l’intervention américaine s’en trouve automatiquement justifiée.

L’intérêt est donc porté aux détails de l’opération et au déploiement topographique de l’action. Pendant plus d’une heure et demie, c’est elle le véritable sujet du film. L’interminable progression des soldats dans Mogadiscio en ruine -pourtant filmée avec une rigueur appréciable- ménage peu de surprise et s’avère assez ennuyeuse, d’un réalisme aussi impressionnant que borné. Face à l’avancée des G.I dans La Ligne rouge, lyrique et poignante ou à la grandiose déambulation des marines dans les ruines vietnamiennes de Full metal Jacket, la mise en scène de Ridley Scott peut sembler technique et aride. Mais cette aridité lui donne un sens : le combat ne comporte aucune prouesse, aucun héros ne s’y distingue. Le seul héroïsme pour ces soldats est ici d’accepter une mort absurde, sans véritable consolation, le sacrifice pour une cause prétendument universelle, mais qui leur reste étrangère.

La Chute du faucon noir contient ainsi en germe une critique de l’interventionnisme américain : justifié dans le prologue, il est contesté par la suite, car la guerre menée pour pacifier un pays déchiré par la violence est vaine et sans fin. « En Somalie, il n’y a pas de paix sans triomphe » dit un chef de guerre somalien à son otage américain. Un pessimisme radical affleure alors dans le film, qui s’empresse hélas de reprendre les sentiers battus du genre -sacrifice patriotique et fraternité guerrière- renouant avec les valeurs américaines, mais dont il ne reste, en fin de compte, que l’idée d’une solidarité entre soldats (« It’s about the man next to you »). Ce principe consolateur, sur lequel se conclut La Chute du faucon noir, de manière en apparence positive et acceptable, passe sous silence les motifs idéologiques, et désigne implicitement les impasses de la politique étrangère américaine. On aurait aimé plus de franchise et de courage dans la dénonciation car cette fin conserve un reste de flatterie patriotique atténuant un propos potentiellement subversif, surtout en temps de guerre.