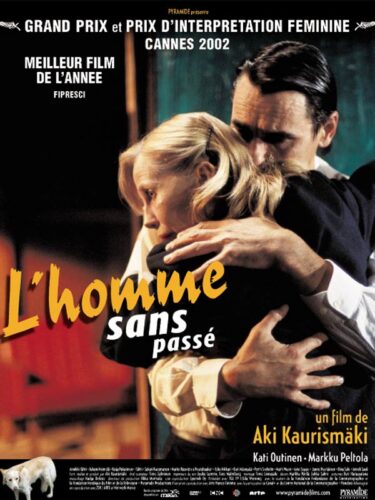

L’Homme sans passé est décrit par Kaurismäki lui-même comme un « drame épique » coloré et musical, avec pour héros des « coeurs solitaires aux poches vides ». Il ne s’agit là que de l’apparence superficielle du film qui, précise-t-il, traite aussi de « la situation politique et sociale », de « la morale et de l’amour ». Cette imbrication nécessaire de l’existence matérielle et morale des personnages est une caractéristique essentielle du cinéaste finlandais, la misère étant souvent le creuset de ses histoires. Kaurismäki aime environner ses héros de souffrance, leur donner un départ tragique, comme si pour se réaliser pleinement, ils se devaient d’échapper à la fatalité qui les guette. L’adversité, le chômage, la solitude et la violence, sont les données objectives d’un drame contemporain, où quelques âmes perdues cherchent encore un lien humain, un peu d’amour et de chance dans leur malheur.

Un homme arrive en train à Helsinki où il espère trouver du travail. A peine sorti de la gare, il est volé et tabassé dans un faubourg de la ville. Sa mort est constatée à l’hôpital, mais il se réveille et s’enfuit, avant d’intégrer une petite communauté de miséreux de la banlieue, encadrée par l’Armée du salut. « M », comme le surnomme le cinéaste, ne se souvient plus de son nom ni de sa vie passée. Amnésique, il commence tant bien que mal une nouvelle vie, et s’amourache d’Irma, préposée à la soupe populaire… L’Homme sans passé est d’abord une suite de séquences pleines de compassion, de lyrisme et d’humour. Comme à son habitude, Kaurismäki préfère, aux scènes explicatives, filmer des gestes et des regards contrits, des visages mutiques sur lesquels se dessine l’émotion, d’improbables interprètes de chansons mélancoliques. Le discours social dont il se réclame est si parfaitement intégré à son projet esthétique qu’on ne saurait y réduire le sujet du film. Comme dans Au loin s’en vont les nuages, la paupérisation est ici traitée sous un angle Brechtien, moins comme un fait social que comme une condition existentielle, elle ouvre un questionnement sur la présence au monde. Kaurismäki examine l’homme dans la misère, compte les options qu’il lui reste hormis la révolte et la violence. Cette dernière -marquante de la scène du début- préserve le film de tout angélisme. Mais M l’endure et l’accepte, il apprivoise peu à peu le monde autour de lui, comme ce gardien clownesque qui le rackette, en réalité aussi inoffensif que son chien Hannibal…

Kaurismäki semble s’être amusé à laisser libre cours à sa plume, sans pour autant se départir de son habituelle précision. Chaque réplique, loin d’expliquer les subtilités des motivations des personnages, montre leur trouble et leur incapacité à communiquer. Le dialogue (plus abondant que d’habitude) ne sert ici qu’à dérouter. Le langage est volontiers détourné vers le non-sens, il est moins un vecteur dramatique qu’une suite d’aphorismes ineptes et comiques. Face à ces fausses pistes, la linéarité d’un récit très lisible nous rapproche toujours de l’essentiel : la découverte que fait M de la vie et de l’amour, débarrassé de toute identité sociale et psychologique. La fable a quelque chose d’évangélique, on soupçonne le thème du rachat du pêcheur par l’oubli. Mais Kaurismäki refuse de donner à cette déshérence un sens religieux, comme il ne suppose aucune piété des pauvres. Lazare profane, M est gracié plutôt que maudit, mais il n’a rien d’un saint ni d’un christ moderne. Ce qui importe, c’est sa virginité face à la vie, qui lui permet de découvrir l’amour avec Irma quand rien ne les prédisposait à s’aimer. La souffrance des personnages aux prises avec une existence âpre, est toujours amoindrie par ce besoin de l’autre.

A son allure patiente et régulière, Kaurismäki montre la vie dans ses symboles les plus frappants, et il aime trop ses héros pour ne pas leur donner une chance. Il refuse ainsi la facilité du désespoir et s’en sert de toile de fond pour raconter, avec l’ironie d’un philosophe, la réconciliation de l’homme avec son destin.