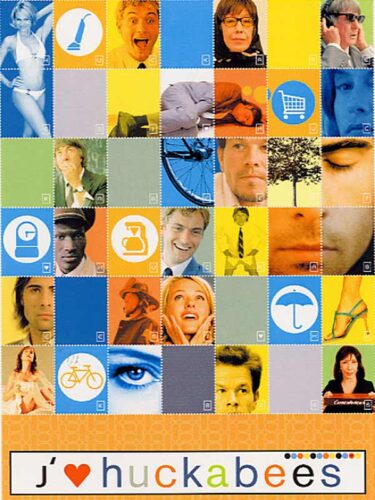

C’est triste d’assister à la mort d’un cinéaste qu’on aimait bien. Remarqué sur une petite dizaine d’années, David O. Russell s’est trop noyé entre deux films pour qu’on s’y entiche complètement. Mais du talent, il en avait, et un peu plus à chaque fois. D’abord dans Flirter avec les embrouilles, comédie cassante et zarbi, la seule tentative vraiment pince-sans rire de Ben Stiller. Et puis, Les Rois du désert, épiphénomène de l’année 2000, où O. Russell se frotte avec bonheur au maniérisme, convoque le cartoon, le rock et l’ironie léonienne. Et là, le drame, J’adore Huckabees, grosse brique pseudo-philosophique, petit traité souffreteux de la comédie spikejonzienne. Un film détraqué, tout figé au climax surfabriqué aussi navrant que détestable.

Comme ça, le film peut faire accident de parcours, sauf que non pas du tout, O. Russell y a mis beaucoup de lui. J’adore Huckabees, c’est un peu sa Dernière tentation du Christ, film rêvé mais toujours à faire, film écrit, réécrit fébrilement, ruminé, mâchouillé sur toute la longueur. Chez Scorsese et tant d’autres, ça donne au mieux des oeuvres magnifiquement malades, au pire des opus brillants mais inachevés. Là, c’est un peu pareil, en pire : dès les premières images, O’Russell aligne pêle-mêle ses ambitions : décalages narratifs (le héros engage des détectives existentialistes -attention concept), dandysme du casting (Jason Schwartzman le jeune acteur de Rushmore est devenu un bobo chevelu et écologiste), esthétique ripolinée prête à bousculer le burlesque tatiesque. Mais tout reste en l’état, désincarné et horriblement lisse.

Plus moyen d’exploiter une scène, ni même d’y entrer tout entier, le film ne veut pas, ne peut pas, trop flémard ou trop nul. Même formellement, ça ne prend pas, en dépit d’un départ tonitruant avec split-screen et emballement du récit : le rythme se distend et les rudiments de la mécanique à peine assemblés se détraquent. Les personnages se télescopent, tous perdus, vignettes plus ou moins péteuses (l’existentialisme sartrien ou Isabelle Huppert renfrognée et sado-maso) qui défilent dans un style de moins en moins coloré. Privé de chair, l’effet vomitif de ce ping-pong inerte est saisissant : le film n’est même pas malade, il bredouille, soliloque. L’horreur atteint des sommets quand cette coquille désespérément vide critique l’aseptisation des multinationales. Il faut voir le fade Jude Law, comme exorcisé, se convulser vainement dans l’indifférence générale (acteurs + public), incapable de fabriquer du mouvement ou de la matière. Sa souffrance est à l’image de celle du spectateur, atroce.