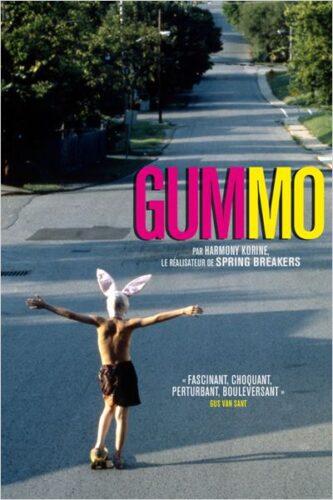

Un gosse de 14 ans qui porte des oreilles de lapin est torse nu sur un pont au-dessus de l’autoroute. Il crache sur les bagnoles qui passent, frotte son cul contre le grillage, fume une clope ; il tremble de froid. Là dessus défile le générique de Gummo, premier film d’Harmony Korine, vingt-cinq ans, et scénariste du magnifique Kids de Larry Clark. La suite ne sera pas moins déconcertante. Le cadre, déjà : la petite ville de Xenia, située dans l’Ohio, et qui, dans les années 70, fut dévastée par un ouragan dont elle ne s’est jamais vraiment remise. Pas de scénario à proprement parler, mais une poignée d’ados paumés aux gueules ravagées que l’on retrouve au gré des séquences, et, en guise de fil conducteur plutôt mortifère, un trafic de chats massacrés par trois de ces enfants livrés à eux-mêmes.

Gummo propose donc une série de saynètes aux tonalités multiples (surréalisme, humour noir, poésie pure) qui alternent avec des moments, semble-t-il, pris sur le vif. Mais Gummo ressemble aussi à un documentaire très stylisé, entrecoupé d’ébauches fictionnelles qui réinventent ni plus ni moins le cinéma. Car le film d’Harmony Korine prend le parti de l’expérimentation permanente, tant formellement qu’au niveau du récit. Dans Gummo, les supports s’entrechoquent (vidéo, 35 mm, Super 8 et polaroïds dont les vertus plastiques sont exploitées sur un mode fascinant), les durées se cherchent dans une sorte de contradiction harmonieuse (l’abstraction liée à la vitesse côtoie de très beaux plans-séquences), les effets « cinégéniques » prennent tout leur sens (le ralenti a rarement été aussi bien utilisé, notamment sur le visage sublimé de Chloë Sevigny). Enfin, la narration éparse, éclatée, s’efface souvent devant le mystère de corps, de lieux et de formes de communication atypiques. Tout au long de son film, Korine cherche à cerner l’essence de ses comédiens, au cœur même de leur étrangeté, de leur ambiguïté sexuelle (avec ce personnage de jeune ado qui s’occupe de sa grand-mère catatonique et se travestit en cachette), de leur brutalité, comme dans l’incroyable scène de la chaise fracassée. La violence est pour les personnages de Gummo une façon comme une autre de combler le vide, l’inanité de leur existence.

Si la dureté et le désespoir profond de cette œuvre géniale prévalent, on peut y déceler aussi un côté « enfantin » plus ludique, proche du conte de fées, mais un conte de fées renversé. Le choix des costumes (les oreilles de lapin crasseuses, l’attardée prostituée par son mari qui, sur son lit, et avec sa robe blanche, ressemble à une princesse dégradée), des personnages (le gosse et sa grand-mère, les midinettes teintes en blond menacées par un « grand méchant loup » vicieux) et de la voix-off, volontairement naïve, renforcent la dichotomie entre un monde rêvé et la cruauté de la réalité. Mais de cette fange, de ces petits corps crasseux, de cette misère physique et intellectuelle, Harmony Korine puise de la beauté. Dans une des séquences les plus poignantes du film, un ado complètement saoul, joué par Korine lui-même, enlace un nain black en lui disant, loin de toute perversion, que c’est lui qu’il veut, parce qu’il a « quelque chose de spécial ». C’est ce « quelque chose de spécial » qui rend Gummo si bouleversant et nous donnerait envie, si c’était possible, de l’étreindre comme nul autre film.