Les films de Steven Soderbergh sont d’un contour incertain. Située quelque part entre la légèreté commerciale et le projet auteuriste, l’inspiration du cinéaste change au gré des sujets. Si un film apparaît comme le démenti formel du précédent, ce doit être mis sur le compte d’une humeur évolutive, de contraintes de production plus ou moins lourdes, plus ou moins engageantes : ce qui a pu être fait ici ne pouvait être fait là ; il semble que l’œuvre insaisissable de Soderbergh, ses limites indécises tiennent beaucoup de cet aléatoire de la création, de ses hauts et de ses bas obligés. Certains reconnaîtront dans ce rapport hasardeux avec les contraintes la définition même du « faiseur laborieux » qui réussit un film sur deux ou sur trois, par hasard, voire par son talent, jamais par son génie. Ce serait dire qu’il n’y a pas de place entre Orson Welles et Robert Wise. Or, il y a de la place. Celle d’un Soderbergh par exemple.

A défaut d’avoir un style, reconnaissons que Soderbergh a du style. Certes, le lien n’est pas évident à faire entre L’Anglais, son précédent film, mécanique subtile où un fantasme cinéphilique se greffait sur une intrigue policière pour donner un objet étrange assez déroutant, et Erin Brockovich aux intentions plus grossières, mais d’où se dégagent un ton, un charme. Son statut d’auteur, Soderbergh l’affirme moins dans une récurrence de thèmes, un approfondissement de ses préoccupations que dans une manière faussement désinvolte d’aborder ses sujets, un tremblé constant pour saisir histoires et personnages, un manque d’assurance érigé en principe de mise en scène, comme si, ce qui l’intéressait, se jouait toujours dans le flottement entre l’apparente banalité des situations et les choix de cinéma adoptés pour en rendre compte.

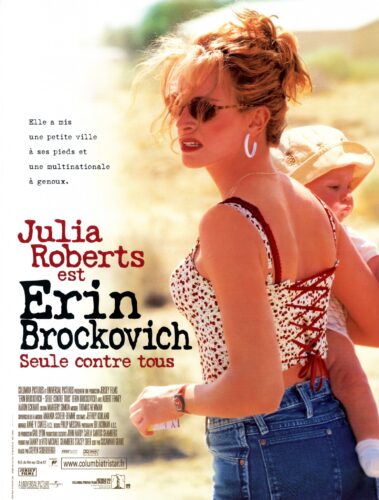

On retrouve dans Erin Brockovich la touche Soderbergh. D’abord, la revisitation d’un genre : ici, le film-enquête, dans sa version Alan J. Pakula, est l’occasion d’un touchant portrait de femme. Si ce que raconte le film -Erin, seule contre tous- n’est guère passionnant, la tentative de toujours lier les efforts professionnels du personnage à l’évolution de sa vie personnelle et intime finit par créer un rythme et un intérêt. On aurait tort de considérer comme secondaire la peinture du monde du travail dans lequel évolue Erin : ses relations avec son patron -le drôlissime Albert Finney-, avec ses collègues, avec les professionnels du monde de la justice l’accueillant avec réticence. En dépit de leur inscription dans le registre de la comédie, ces scènes apportent une épaisseur sensible au personnage en même temps qu’elles offrent un éclairage quasi documentaire sur quelques travers de la société américaine du travail, déchirée entre l’obsession de l’apparence – la plastique d’Erin – et la passion de l’efficacité qui selon son patron, au début du film, ne peut se concilier avec une tenue sexy. De même, le retour au foyer du personnage, pris et harassé par ses engagements professionnels et qui a délégué ses tâches de mère à un motard -belle inversion des rôles-, est filmé avec beaucoup de justesse. C’est que, malgré une intrigue qui offre peu de surprises, Soderbergh a sa manière de regarder. On décèle dans Erin Brockovich cette saisie brusque des gestes les plus élémentaires et des scènes les plus simples, ce ton décalé qui sait rendre compte d’un détail et en véhiculer le sens. Un charme.