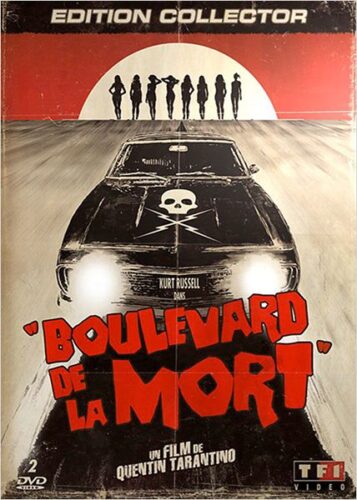

C’est un fait établi : chaque nouveau film de Quentin est un événement. Boulevard de la mort n’échappe pas à la règle : l’objet est somptueux et Tarantino plus en forme que jamais, déroulant à l’envi les trois fils de sa mise en scène, parole, action et vitesse supersonique. Le pitch est dans la lignée des Kill Bill : décalquer au plus près de charmantes vieilleries (ici le grand écart entre deux genres rois des seventies, le film de bagnoles à la testostérone et le film de vengeance féministe) pour en tirer une sorte de patchwork acidulé et furieusement hypnotique. Mais le cinéaste va plus loin qu’à l’accoutumée dans cette expérience de collage et de remake littéral – jusque dans la coloration et la texture de chaque plan. Le film se dédouble ainsi en parties symétriquement inverses : d’abord, une poignée de « badasses » se fait exploser par un playboy tueur de la route. Reprise avec un nouveau casting féminin : le film redémarre et ce sont cette fois les filles qui prennent en chasse le pilote détraqué. Résultat ? La pellicule se décolore, casse ou s’accélère selon les mouvements d’humeur de l’auteur, repoussant avec maestria ce que d’autres (Rob Zombie et ses Devil’s reject ou d’autres remakes récents de certains films des seventies) ont tenté de faire avant lui.

La force théorique du film est évidente, et l’on peut citer pêle-mêle Godard, Eustache, Debord, Wharol ou Isabelle Alonso sans grand risque de passer pour un illuminé : Tarantino sait parfaitement ce qu’il fait et sédimente son film avec un soin de métronome et une malice qui confine parfois à l’arrogance. Le problème est que dans ce superbe Rubik’s cube théorique, l’intérêt narratif demeure plus que limité, renvoyant dos à dos – plus qu’il ne les rallie – principe de plaisir (réactiver les puissances d’un cinéma populaire en roue libre) et réflexion sophistiquée. Car au fond, Boulevard de la mort n’est que le segment (deux versions, dont celle-ci est l’intégrale) d’un film à sketchs plutôt pourri du bulbe. Et son intrigue, si jouissive soit-elle, ne fait que trimballer des figures creuses et irritantes dans la droite lignée d’une frime pour la frime dont le sommet fut probablement Jackie Brown. C’est à son manque d’humilité que le cinéaste doit sûrement la grandeur de sa mise en scène (son côté flamboyant), mais c’est encore à lui qu’il doit aussi sa plus grande faiblesse (son côté Flanby) : il arrive un moment où l’étalage de virtuosité technique et les dialogues sous turbo ne cachent plus la vacuité de ce cinéma de gamin pourri gâté. Ne reste alors qu’à se laisser porter par le flux (vitesse et précision du geste), en mettant de côté les odeurs de flan qui le suivent à la trace.