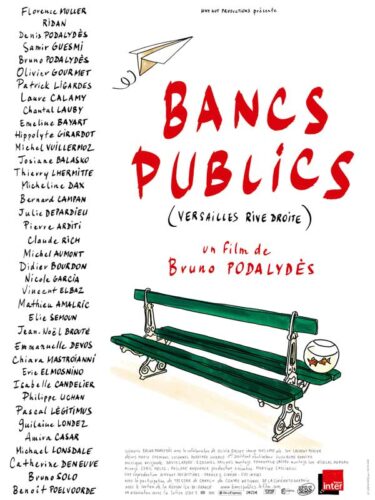

De petit prodige du naturalisme gauche caviar en vogue dans les années 1990, Podalydès est devenu en quelques films – l’inouï Liberté-Oléron et ses deux adaptations de Gaston Leroux (Le Mystère de la chambre jaune et Le Parfum de la dame en noir – un ovni monstrueux de supériorité dans la comédie française des années 2000. Aux confins de l’abstraction, tout en restant fidèle à ses amours d’enfance (la comédie bricolée, la fantaisie s’embrasant d’un petit rien), le cinéma des Podalydès (inséparable de Denis l’acteur) repose sur une zone d’autant plus instable qu’ils sont aujourd’hui les seuls à la défricher. D’où peut-être la déception accrue à la vision des premières séquences de Bancs publics : le troisième volet de ces aventures versaillaises entamées avec Dieu seul me voit il y a plus de dix ans était si attendu et si espéré qu’il implique une distance de sécurité immédiate – et incite tout au moins à le prendre avec des pincettes.

Distance et pincettes sont à des années-lumière des préoccupations des Podalydès – ce qui est plus vrai que jamais dans Bancs publics, retour aux sources d’un cinéma à tendance autobiographique dont l’autisme forcené et l’aspect sous cloche semblent les seuls horizons burlesques. Il faut ainsi voir dans la mis en place poussive de l’ouverture (un bureau du tertiaire à peine digne d’un épisode de Caméra café) autant que dans l’interminable séquence du parc, truffée de gags indignes et de numéros d’acteurs irritants (excepté le toujours farabuleux Bourdon), une sorte de point de rupture général. Plus qu’un ratage en bonne et due forme, cette séquence entièrement construite sur le thème éculé de la solitude en milieu citadin (Houellebecq piraté par Mickey) fait sourdre un trop-plein qui confine à la folie : la succession ininterrompue des caméos, la laideur et l’artificialité du plan-séquence batifolant d’un personnage à l’autre (imaginez Noé sous ecstasy filmant le village des Schtroumpfs), tout évoque ces petits spots pluri-générationnels en chaussons du PS et de l’UMP diffusés à la télé avant les Européennes. Or cet horizon-là apparaît moins comme une sortie de route que comme le prolongement désespéré, zombie et mécanique, extrait de toute réalité sociale (la scène atrocement niaise de rencontre entre deux vieillards cabotins et un clochard), de tout ce qui faisait le charme et la légèreté des batifolages politiques de Dieu seul me voit.

Cette séquence avalée comme autant de couleuvres (plus de trente minutes à embaumer le militantisme des débuts dans un sarcophage de regrets), le film débraye brutalement pour s’enfermer dans une sorte de Bricorama kaurismäkien (« Brico-Dream ») dont le boss (Bruno Podalydès himself reprenant le film en mains) tente de dynamiser un phénoménal quatuor de clampins (dont un énormissime Olivier Gourmet). Durant plus de quarante-cinq minutes, le film atteint une intensité comique qui en fait un sommet absolu de l’œuvre, retrouvant à la fois la férocité démente de Liberté-Oléron et le goût des constructions burlesques les plus improbables, entièrement soumises à un régime d’emballement et de surchauffe du récit. Le principe des caméos devient une arme jouissive renvoyant à l’efficacité de la saynète et du court-métrage, les gags crépitent et le film s’embrase littéralement, jusqu’à exploser au cours d’une séquence anthologique où une machine infernale dévaste tout sur son passage (y compris un Bruno Solo dans son meilleur rôle, réduit au silence après un quart de plan – pas de pitié entre les Bruno).

Cette étrange opposition entre la séquence exsangue du parc et celle, si pleine, du Bricorama fait la singularité d’un film ouvert sur lui-même. Si Bancs publics n’est que l’ombre malade et aberrante des aventures tant aimées d’Albert Jeanjean, c’est que les Podalydès sont ailleurs, lancés dans une tout autre aventure qui semble avoir définitivement rompu avec ses idéaux passés. Rien de surprenant à ce que si le dispositif demeure identique dans le parc et dans le magasin (caméos, montage se délirant en plan-séquence virtuose), ses effets soient si différents d’une séquence à l’autre : c’est qu’au fond ce retournement de l’oeuvre, entamé depuis le début des années 2000, n’a rien d’un reniement. Il suit l’élan naturel d’une mise en scène avide de défricher de nouveaux territoires (là où un Desplechin, frère des origines, est resté coincé dans les années 90) dans le seul but d’assurer sa survie, autonome et souveraine.