Longtemps restée dans les tiroirs de Stanley Kubrick (comme Napoléon et Aryan papers, projet sur l’Holocauste court-circuité par La Liste de Schindler), l’adaptation de la courte nouvelle de Brian Aldiss, Supertoys last all summer long, est donc passée, avec l’accord officiel du maître, aux mains de Steven Spielberg. Il faut dire que cette touchante histoire d’un enfant androïde en mal d’amour pouvait aussi bien se prêter au cynisme visionnaire de Kubrick qu’à l’optimisme bon teint de Spielberg. Pourtant, on pouvait difficilement concevoir que A.I., projet hybride et fruit de deux sensibilités parfaitement opposées, sorte indemne de ce laborieux processus de récupération.

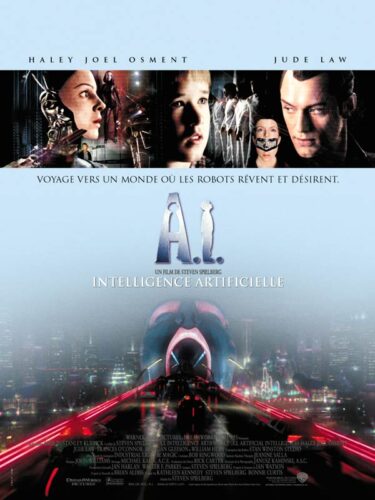

Ces pressentiments se justifient en grande partie à la vision du film, entièrement réécrit par Spielberg, ce qui confirme la volonté affichée du réalisateur de faire d’A.I. un projet personnel, ayant pour collaborateur secret « l’esprit de Stanley Kubrick » (dixit le cinéaste !) dont il aurait été investi. A.I. commence de manière fort peu spectaculaire, par une conférence sur l’avancement technologique des androïdes. Nous sommes au XXIe siècle, de nombreuses catastrophes naturelles ont limité les ressources, et la politique de contrôle des naissances a laissé proliférer les « mécas », des robots qui tiennent une large place dans la société. Le professeur Hobby cherche à leur inculquer la faculté d’aimer, et suffisamment de qualités humaines pour être aimés en retour. Vingt mois plus tard, David, le premier né de cette nouvelle génération, fait son entrée chez les Swinton, un couple dont le fils malade a été cryogénisé. Monica, la « mère » de David, ne parvient pas à s’attacher à celui qu’elle ne peut voir autrement que comme un robot, littéralement programmé pour l’aimer. Son fils, entre-temps miraculeusement guéri, traite David au mieux comme un camarade de jeu, au pire comme un jouet. Rejeté, bientôt livré à un monde qui ne conçoit de vie artificielle qu’utilitaire et détruit les robots hors service, David n’a qu’un désir : trouver celui qui le rendra « réel », et saura le faire aimer de sa mère.

La nouvelle d’Aldiss, étrange et émouvant poème, est devenue une fable au long cours, la quête d’une humanité chimérique par un jeune androïde dont le désir et l’obsession de devenir « un vrai garçon » génèrent des émotions humaines. La beauté du sujet, son incontestable richesse, se heurtent en premier lieu à un abord un peu trop théorique, comme si Spielberg avait voulu faire sienne la raideur kubrickienne, qui semble l’inhiber plus qu’elle ne l’inspire. Deux ou trois scènes réussies (un incident dans une piscine, l’abandon de David dans la forêt), jouant sur la pathétique « roboïté » du jeune héros, prouvent pourtant que Spielberg avait son mot à dire, et tout à gagner en entraînant A.I. sur son propre terrain. Au moment où Gigolo Joe (Jude Law), un amusant robot proposant des prestations sexuelles « surhumaines », entre en scène, on ne demande qu’à voir l’interaction entre David et ce potentiel grand frère programmé pour la débauche. Mais Spielberg échoue à faire communiquer ces personnages, à déceler l’humanité possible de cette vie artificielle. L’oeil rougeoyant et la voix de l’ordinateur de 2001 véhiculaient plus d’affects que toute la ferraille animée que l’on croise dans A.I..

Que ce soit dans la séquence de la « foire aux robots », version futuriste très convenue du cirque romain, ou pendant la virée nocturne au coeur du quartier chaud de « Rouge city », le décor (grandiose) masque mal les lacunes de ces personnages qui, au fond, n’ont rien à y faire. L’histoire qui s’y déroule ne permet jamais de l’investir, d’en faire autre chose qu’une extraordinaire toile de fond, qui prime sur le parcours de David, réduit à un unique désir, personnage logiquement programmé, mais qui ne se transforme jamais au contact du monde qui l’entoure. Une vision impressionnante et prémonitoire d’un New York englouti comme une Atlantide, et un épilogue dans lequel Spielberg s’arrache les cheveux pour donner coûte que coûte sa chance au héros, bravant courageusement le ridicule, entraîne le film à l’aveuglette vers le conte de fée. Genre que Spielberg pratique avec une naïveté sans pareille, résumant hélas A.I. à une histoire d’adoption manquée. Au bout du compte, il reste une oeuvre infirme dans laquelle Spielberg nous a confié ses visions, en intégrant tant bien mal celles de Kubrick, nous donnant quelques images valables de notre futur et du pathétique destin de l’enfant-robot. Mais perdu dans ces spéculations, il en a oublié la principale énigme du film : la possibilité du sentiment. Qu’il confond définitivement avec le sentimentalisme.