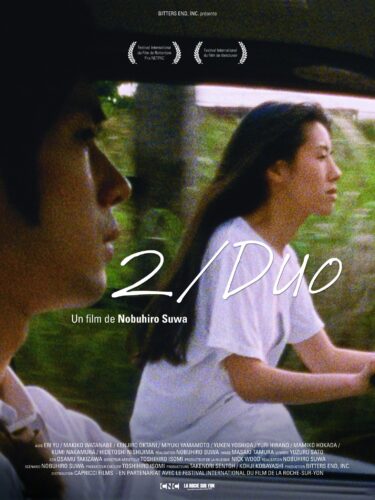

Pour le fan de la deuxième heure (celui qui a découvert Suwa avec l’hypnotique M/Other, sorti en 2000), la distribution française tardive, quinze ans après sa réalisation, de ce premier long métrage produit deux plaisirs voisins mais distincts. D’abord celui de voir le « nouveau film » de l’un des cinéastes contemporains les plus intéressants qui soient. Ensuite, celui de constater que ce premier film disait déjà tout de sa méthode, mais de la manière la plus directe, la plus nue. De tous les films de Suwa, 2/Duo est en effet le plus proche de ce que l’on identifiera bientôt comme son idée fixe : ce qui, dans la proximité entre deux, trois, dix êtres s’accompagne fatalement de son négatif, sa contradiction.

Kei et Yu, un garçon, une fille, la vingtaine, vivent ensemble, s’aiment manifestement, se taquinent entre deux heures de boulot de mademoiselle. On comprend vite – mais pas non plus tout de suite -, qu’un mal très profond ronge le jeune homme : le chômage, ou plus précisément la douleur de ne pouvoir exercer ce qu’il estime être son seul véritable talent, le métier d’acteur, même figurant. A la tendresse, à la complicité des jeux amoureux s’adjoint alors bientôt une étrange lutte de classes, pervertissant insidieusement mais sûrement la totalité des rapports de l’un à l’autre. Lorsque Kei, comme sur un coup de tête, demande à Yu de devenir sa femme, on assiste moins à la proposition d’une validation symbolique de leur relation qu’à une assez sournoise tentative de réappropriation de cette relation. A défaut de nourrir le foyer, faire officiellement de Yu « sa » femme serait pour Kei s’assurer d’avoir au moins un statut, à ses propres yeux autant qu’à ceux, on le devine, de la société.

Comme tous les films à venir, 2/Duo est donc bien la fiction d’une crise dans le lien, un empoisonnement des rapports (d’amour, comme dans Un Couple parfait, plutôt que d’actrice à cinéaste comme dans H Story, ou d’origines comme dans Yuki et Nina) dont l’objet reste aussi saisissable que diffus. Dans M/Other, l’accueil provisoire de son fils bouleverse l’intimité d’un homme et sa nouvelle compagne, tout un suspense naissant de la fréquentation au jour le jour de l’enfant et cette dernière, leur co-adoption toujours promise sur le pas de la porte. Trois ans plus tôt, Yu et Kei s’accrochent autant l’un à l’autre qu’ils ne peuvent s’empêcher de se voir mutuellement comme un poids en trop, une présence aussi rassurante qu’insupportable. Si bien que l’amour apparait finalement moins ici comme une affaire de cœur que de corps : être deux, former un duo, c’est effectivement s’adapter aux dimensions de l’autre, trouver sa place, dans une pièce, dans un lit, dans un foyer, à l’aune de l’espace qu’elle/qu’il veut bien nous laisser.

Les points de rupture sont ainsi les moments les plus décisifs de ce film en particulier, de mémoire le plus brutal, le plus violent de son auteur. Les accrochages domestiques, par la nudité du filmage, le positionnement très terre à terre, à ras de moquette, de la caméra, ne manquent pas de ramener aux amours vaches du Pialat des grandes heures (francophilie qui ne tardera pas à s’assumer chez Suwa). Lorsque Yu repousse Kei suite à une étreinte – et inversement -, nous est donné, par la grâce d’une juste mesure des durées de contenance et d’explosion, tout le temps de sentir monter le réflexe d’une récupération du geste, d’un rattrapage in extremis. Une scène de 2/Duo est avant tout faite pour être habitée, donner à son spectateur la place la plus adéquate à l’appréhension de toutes ses aspérités. Le filmage, très physique, refuse de se détacher d’une constante incertitude de l’existence du quatrième mur. Toute réaliste qu’elle est, l’esthétique de ce film s’assume aussi comme représentation.

Parlons alors du fond même de la méthode Suwa, sa politique de mise en scène que les films suivants consolideront de plus en plus subtilement. 2/Duo, le cinéaste le précise à chaque interview, est le fruit d’un scénario à peine écrit, tenant sur même pas dix pages. La quasi intégralité des dialogues, des situations sont soit improvisés, soit guidés par la vision propre de leur personnage par les acteurs. La fiction, ainsi, se dessine en fonction de la très souple association des hypothèses du cinéaste et des humeurs et intuitions des interprètes ; mais aussi, l’abyme se voulant total, de l’autorité tranquille du chef opérateur ! Ce qui se joue dans la scène est ainsi, dans ce film plus qu’ailleurs, affaire d’écriture autant que de réalisation.

La puissance de 2/Duo est celle du cinéma en son sens le plus large. Cinéma que chaque membre d’un couple ne cesse de se faire au quotidien, comme si l’amour ne pouvait au fond se consolider que lors de sa fuite, sa désactivation et sa réactivation permanente, in extremis… Cinéma « en train de se faire, » en direct, sous nos yeux, avec un matériel aussi présent qu’invisible (on ne cesse de penser au cadrage, à l’éclairage naturel, à la prise de son sans pour autant se déconnecter de la fiction). Persiste surtout ici le mystère du juste partage du jeu et de la vie, de la distance et la proximité entre acteur et personnage, la plupart des scènes troublant par une réelle confusion des degrés d’incarnation (du flottement à la sur présence, du sprint à la pause).

Pour ces raisons notamment (il y en a d’autres), chaque film de Nobuhiro Suwa vaut littéralement le coup d’oeil, la fiction s’y voulant aussi pleine et assumée qu’elle se refuse à nier son arbitraire, sa relativité. Ce qui émeut dans ce cinéma, c’est moins la situation exposée – souvent dramatique pourtant, étant donné que tous ces récits partent d’une crise, un manque que l’on ne comblera jamais – que le gouffre des jeux d’abyme offerts par la mise à disposition du travail de la mise en scène. On tremble ici autant, sinon plus, que Kei et Yu, entre crainte et espoir que tel geste, tel mot soit le dernier, tout au diapason que l’on est d’un cadre, une scène qui nous regardent jusqu’au bout.