Tout apparaît psychédélique chez Pierre Ferrero. L’ébouriffante Marlisou donnait déjà le ton en 2013 avec son récit aux bifurcations sterniennes (déjà publiées aux Requins Marteaux), ses traits qui hésitent entre rigidité et souplesse, sa dimension cubiste qui impose la ligne droite même au sein des formes arrondies, ses perspectives invraisemblables qui invitent aux multiples distorsions, son lettrage insolite qui sous-entend le caractère emphatique de la parole – parole elle-même bien déglinguée par le verlanvers et ses infinies possibilités poétiques (dans le sens le plus pataphysicien du terme). Avec Isaac Neutron vers de nouveaux paradigmes galactiques, paru juste avant l’été chez Arbitraire, Ferrero enrichissait ses images de couleurs acidulées et apportait un relief psychotrope supplémentaire à sa bande dessinée. C’est que la drogue y est omniprésente – dure chez Marlisou, plus douce mais non moins hallucinatoire par la suite. En conséquence, le décalage est la seule règle applicable : elle est la base d’un comique absurde trop énorme pour ne pas déclencher l’hilarité, mais également tellement chargé qu’il n’est pas sans provoquer une vague inquiétude. Les joints qui se roulent et s’échangent en permanence possèdent un parfum de contreculture seventies : leurs effluves ne permettent sans doute pas aux personnages de voir plus clair dans une réalité déjà embrouillée d’avance, mais le lecteur en sort peut-être plus lucide – du moins plus méfiant, ou plus réceptif. On avance dans ces récits avec un sentiment de désorientation agréable, comme titubant sur une trajectoire à angles droits, pliant et dépliant l’espace avec la jubilation d’ébranler le réel et ses certitudes.

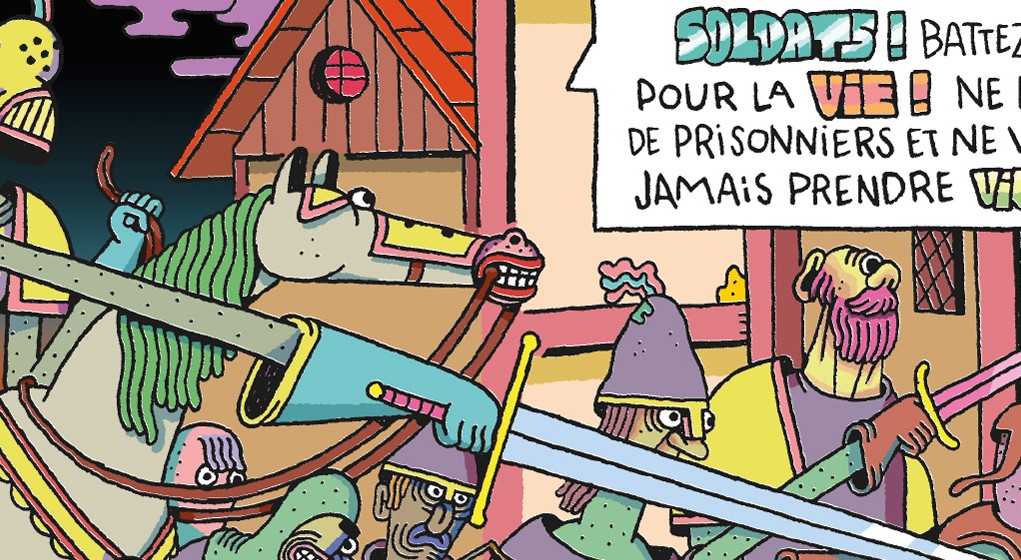

La Danse des morts s’inscrit dans cette veine narrative et graphique tout en poussant encore un peu plus loin son pouvoir de sidération. Cette fois-ci, l’action prend place dans un univers de fantasy médiévale où s’affrontent le royaume des vivants (Castelcrabe) et celui des morts (Castelnecro). La magie y est forcément noire et, au cours des combats, on s’étripe, on se fracasse le crâne, on se fend le corps en deux en laissant apparaître ses viscères – rien ne sera épargné au lecteur du catalogue des topoï sauvages associés au genre. Tout cela est fort éprouvant pour les deux compères morts-vivants au centre du récit, le putréfié Yves-Michou et le squelette Boubaquère, qui ressentent plusieurs fois le besoin de se mettre minable ou de s’en rouler un petit avant de prendre les armes. Si l’action globale est empreinte d’une certaine gravité, des éléments assurent donc un parasitage burlesque par le biais de l’anachronisme et du décalage. L’alchimie entre l’horreur et le rire est particulièrement bien dosée, de sorte l’un ne prend jamais vraiment le pas sur l’autre – ou alors, il est renversé presque aussitôt. De case en case, le lecteur évolue dans un monde graphique évoquant un Bosch ou un Bruegel qui admirerait Keith Haring, aurait lu William Burroughs et écouterait Tame Impala ou Thee Oh Sees – et qui kifferait grave.

Le psychédélisme baroque de Pierre Ferrero remet ainsi au goût du jour le thème moyenâgeux de la danse macabre, ces fresques murales dans lesquelles la mort s’attaque cyniquement aux hommes, les riches comme les pauvres, pour les emmener dans une ultime farandole vers l’au-delà qui efface toutes les différences. Tout le monde finit par être emporté par cette danse aussi effroyable que jubilatoire. En ce début de millénaire tourmenté et à bien des égards apocalyptique, l’exhumation moderne de ces images donne à la bande dessinée une dimension plus profonde que la simple farce – et d’ailleurs, la farce ne constitue-t-elle pas un des moyens que l’art a toujours utilisé pour ses capacités à malmener, agacer et rudoyer l’époque ? Derrière la bouffonnerie sans borne à voir le squelette se préparer un « tarpé », n’est-il pas possible de déceler comme une angoisse à penser que les morts aussi puissent rechercher une forme d’évasion en dehors de la réalité ? Que reste-t-il du repos éternel qui était promis ? Un long cauchemar reproduisant les inquiétudes de la vie ? En exergue, Pierre Ferrero glisse un indice rassurant : son récit est vaguement inspiré des Simulacres de la mort d’Hans Holbein le Jeune. Le choix de cette figure tutélaire n’est peut-être pas hasardeux, car avec Holbein, la farandole morbide change de nature en même temps qu’elle entre dans une nouvelle ère : le Moyen-âge est terminé, c’est désormais le Renaissance et l’Humanisme, la manifestation d’une foi plus confiante en l’individu et l’espoir d’un épanouissement libérateur. Dès lors, la mort n’incarne plus une faucheuse aveugle, mais un juge contre les abus du pouvoir (politique et religieux) et de l’égoïsme bourgeois. Le squelette se fait le visage grimaçant d’une révolution destinée à faire disparaître tout ce qui pèse sur l’Homme – la mort n’est plus crainte, elle est au contraire libératrice avec le triomphe de la Vanité et du memento mori. On retrouve un contenu similaire dans La Danse des morts, et surtout dans sa conclusion qui fait avec panache et décontraction l’éloge des révolutions – tant qu’elles durent pour toujours, comme la mort elle-même. Évidemment, la mort n’est pas seule à posséder le pouvoir d’effacer la bêtise des hommes, l’horreur du trépas, et de les réunifier : la beuherbe joue le même rôle, elle réconcilie tout le monde, même le roi, à condition qu’il soit sans royaume. Comme le poète Jean Lefèvre, Pierre Ferrero pourrait dire : « Je fis de Macabre la danse, / Qui tout gent maine à sa trace / E a la fosse les adresse. » On ne pourra que répondre : souague la bd, on en ressort bien défoncedé.