Les Humanoïdes Associés poursuivent donc l’édition des livres de Chaland en albums séparés, ce qui permet de redécouvrir l’une des œuvres les plus denses et les plus stimulantes de la BD postmoderne telle qu’elle est parue à l’origine. Chaland fut l’un des auteurs les plus prometteurs du tournant des années 1970 et 1980 : au sein de Métal Hurlant avec Luc Cornillon, Serge Clerc ou Ted Benoît, mais aussi avec le duo Floc’h et Rivière, le Néerlandais Joost Swarte et le Belge Ever Meulen, il participa au renouveau de ce que Swarte nomma en 1977 la « Ligne claire ». Il s’agissait alors de restaurer les canons de l’âge d’or de la bande dessinée franco-belge au moment même où ceux-ci se trouvaient attaqués – bien souvent dans les mêmes publications – par des auteurs psychédéliques plus adultes, tels que Moebius et Druillet. Chaland laissa une douzaine de livres, parmi lesquels Cœurs d’Acier et F.52. Et malgré l’admiration témoignée aux autres piliers de la néo-Ligne claire – par exemple à Ted Benoît, qui fait revenir le mythique Ray Banana dans La Philosophie dans la piscine (entretien à paraître dans Chro n°09) –, c’est à Chaland, disparu en 1990 à l’âge de 32 ans, que l’on voue une vénération toute spéciale : car il est celui qui poussa le plus loin la logique postmoderne en bande dessinée, jusqu’à proposer une critique radicale de l’humanisme classique. Car chacun de ses albums instille un doute à propos des conceptions humanistes héritées de la modernité, et son œuvre accomplit un véritable renversement des valeurs. Après l’avoir lue, on ne peut plus croire naïvement à la générosité, à l’héroïsme ou aux valeurs positives d’un humanisme béat.

Ce que Chaland semble avoir analysé et intégré, c’est qu’il y a un écart immense entre, d’un côté, l’humanisme affiché de Hergé ou l’esprit boy-scout de Spirou, et de l’autre la force graphique de la Ligne claire. Il n’y a pas forcément de continuité entre un style de représentation clair et limpide et le désir de porter un message humaniste. La grande leçon du Pop art est d’avoir décelé une grande violence dans la simplification et la multiplication des images : celle de l’imposition forcée, parfois publicitaire, d’un imaginaire. On serait ainsi contraint d’adhérer aux images avant même de comprendre leur message. Le rapport entre l’idée et sa représentation se trouve inversé : la représentation prend la place de la pensée et impose un imaginaire avant même que le spectateur, le lecteur, le consommateur en prenne conscience. Lorsque Hergé, Jijé et Franquin renoncent à la virtuosité du geste et à l’acuité du regard pour parvenir à des images épurées, aux contours noirs, aux aplats uniformes et à des perspectives aussi simples que possible, c’est bien cette force d’imposition de l’image qu’ils recherchent. Face à cette puissance du dessin, le message et les valeurs qu’ils transmettent paraissent extérieurs et étrangers : ce qui plaît à tous dans Tintin et Spirou, ce qui les fait recevoir même des enfants qui ne les comprennent pas encore, c’est avant tout l’évidence du trait et de la narration. On pourrait même au fond soupçonner ces pères fondateurs de s’en tenir à des principes moraux consensuels uniquement pour ne pas risquer d’anéantir la puissance quasi promotionnelle de leurs vignettes. L’humanisme et la bonté des idéaux ne seraient alors que des discours plaqués sur des images qui, de leur côté, font preuve d’une force de frappe qui confine à la violence. Déjà, l’ironie et la nervosité du trait de l’école de Marcinelle (ce « style atome » regroupant notamment Jijé, Franquin, Will, et Morris) laissaient supposer que cette alliance n’allait pas de soi, qu’il y avait un abîme entre la Ligne claire et l’édification de la jeunesse. Chaland reconnaît et creuse cette séparation, il la systématise pour en faire apparaître toute la cruelle ironie : il est nécessaire qu’un mode de représentation qui ne repose que sur la violence d’imposition ne parle lui-même que de violence et de cruauté. Chaland mène alors une véritable archéologie, au sens foucaldien, de son art : il disloque la belle unité des normes de la première Ligne claire pour la ramener à ses conditions d’émergence nécessairement inavouables – la recherche peu reluisante de la puissance et du succès, y compris commercial. Il ranime, derrière la souveraineté sereine mais illusoire de la Ligne claire, la lutte pour la reconnaissance et la réussite, sans rien cacher des angoisses et de la cruauté de ce combat. Ne retenir des normes dont on hérite que la puissance d’imposition et de succès, quitte à en révéler la violence et à en disperser le sens, voilà bien le propre d’une esthétique postmoderne – depuis les bâtiments de Gehry jusqu’aux romans de Pynchon, en passant même par la philosophie de Foucault.

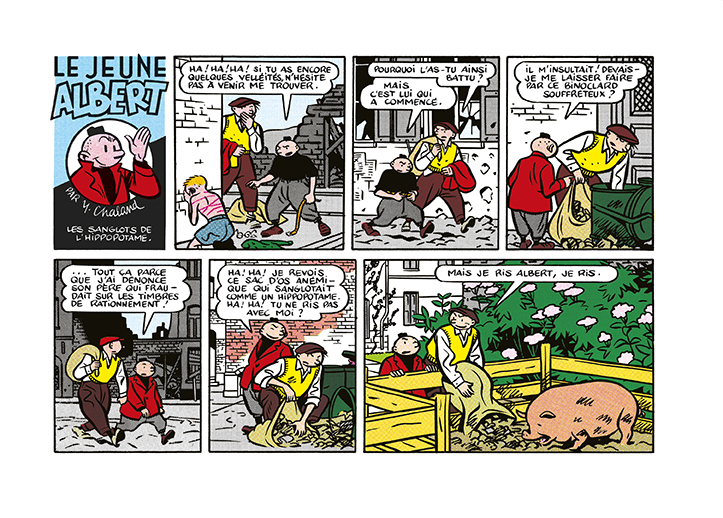

Issu d’un personnage secondaire de Bob Fish – le premier album de Chaland – et paru en série indépendante dans Métal Hurlant en 1982, Le Jeune Albert est une véritable pépite. C’est le livre où l’auteur touche au cœur de l’ironie et de la cruauté contemporaine. Chaland s’empare, pour les parodier, des figures récurrentes mais toujours un peu mineures de la bande dessinée franco-belge : les gamins de Belgique, tels Quick et Flupke, Benoît Brisefer, Boule (de Boule et Bill) ou même Blondin et Cirage, dont les farces et l’espièglerie remettent en question l’ordre établi et les normes sociales. Encore une fois, il s’agit pour Chaland de pousser le principe jusqu’à son terme, de ne pas simplement mettre en scène la malice dans ce qu’elle a de plus général, comme un mauvais esprit certes condamnable en soi mais pardonnable aux enfants, et encore moins de se limiter à un gag cadré par une narration et une chute comique. Il convient au contraire de mettre au jour toute la violence et toute la cruauté qui conditionnent cette malice. Albert est dans un ressentiment permanent, car comme tous les enfants, il est impuissant face à l’école, à des normes sociales qu’il ne comprend pas, à la guerre et à la mort. Il jalouse son faire-valoir lorsque celui-ci lui vole la vedette, le grand qui l’a humilié, ses amis les plus riches, et cherche malgré tout la réussite et le succès. S’il développe une sagacité et une capacité étonnante à discourir de tout et de rien, il ne faut y voir aucune précocité touchante : c’est qu’il cherche le moyen de tourner son impuissance en domination, pour s’en décharger sur les autres – les plus faibles de préférence. Composant ses strips d’une semaine sur l’autre en flux tendu, Chaland ne s’interdit de révéler aucune des bassesses où mène l’impuissance. Au fil des pages, on voit le personnage principal bastonner, noyer, enterrer, fouetter et même envoyer à la mort les malheureux qui ont la malchance de s’en remettre à lui. Dans une scène ahurissante, mais finalement très cohérente, on le voit visiter les enfers, cette misère à laquelle le condamnent ses atermoiements, et vers laquelle il prétend entraîner les autres. A force d’assécher son propos, Chaland parvient à un humour cynique et froid (on rit de la mort du père d’Albert, ou de celle d’une vieille tante), mais surtout à une logique implacable : le savoir, la ruse et l’intelligence sont les conséquences nécessaires d’une impuissance engagée malgré ses faiblesses dans une lutte pour trouver les moyens de la réussite et de la domination. Ce sont même les manifestations les plus cruelles de la puissance, puisqu’elles se font passer pour des autorités légitimes. C’était déjà la leçon de la Généalogie de la morale de Nietzsche, c’est surtout le constat terrifiant de la condition postmoderne : la critique des contraintes qui nous mènent à l’impuissance révèle également la nécessité de trouver les moyens, y compris les plus cruels, de notre propre réussite. Ce que nous dit finalement Le Jeune Albert, c’est qu’on se trouve au cœur d’une alternative insoluble : on peut croire à des valeurs d’humanité et de respect, et se condamner à n’être toujours qu’une victime ; ou bien chercher la réussite, et devenir un expert en cruauté. Comme Albert, on ne peut qu’osciller de l’un à l’autre.

Issu d’un personnage secondaire de Bob Fish – le premier album de Chaland – et paru en série indépendante dans Métal Hurlant en 1982, Le Jeune Albert est une véritable pépite. C’est le livre où l’auteur touche au cœur de l’ironie et de la cruauté contemporaine. Chaland s’empare, pour les parodier, des figures récurrentes mais toujours un peu mineures de la bande dessinée franco-belge : les gamins de Belgique, tels Quick et Flupke, Benoît Brisefer, Boule (de Boule et Bill) ou même Blondin et Cirage, dont les farces et l’espièglerie remettent en question l’ordre établi et les normes sociales. Encore une fois, il s’agit pour Chaland de pousser le principe jusqu’à son terme, de ne pas simplement mettre en scène la malice dans ce qu’elle a de plus général, comme un mauvais esprit certes condamnable en soi mais pardonnable aux enfants, et encore moins de se limiter à un gag cadré par une narration et une chute comique. Il convient au contraire de mettre au jour toute la violence et toute la cruauté qui conditionnent cette malice. Albert est dans un ressentiment permanent, car comme tous les enfants, il est impuissant face à l’école, à des normes sociales qu’il ne comprend pas, à la guerre et à la mort. Il jalouse son faire-valoir lorsque celui-ci lui vole la vedette, le grand qui l’a humilié, ses amis les plus riches, et cherche malgré tout la réussite et le succès. S’il développe une sagacité et une capacité étonnante à discourir de tout et de rien, il ne faut y voir aucune précocité touchante : c’est qu’il cherche le moyen de tourner son impuissance en domination, pour s’en décharger sur les autres – les plus faibles de préférence. Composant ses strips d’une semaine sur l’autre en flux tendu, Chaland ne s’interdit de révéler aucune des bassesses où mène l’impuissance. Au fil des pages, on voit le personnage principal bastonner, noyer, enterrer, fouetter et même envoyer à la mort les malheureux qui ont la malchance de s’en remettre à lui. Dans une scène ahurissante, mais finalement très cohérente, on le voit visiter les enfers, cette misère à laquelle le condamnent ses atermoiements, et vers laquelle il prétend entraîner les autres. A force d’assécher son propos, Chaland parvient à un humour cynique et froid (on rit de la mort du père d’Albert, ou de celle d’une vieille tante), mais surtout à une logique implacable : le savoir, la ruse et l’intelligence sont les conséquences nécessaires d’une impuissance engagée malgré ses faiblesses dans une lutte pour trouver les moyens de la réussite et de la domination. Ce sont même les manifestations les plus cruelles de la puissance, puisqu’elles se font passer pour des autorités légitimes. C’était déjà la leçon de la Généalogie de la morale de Nietzsche, c’est surtout le constat terrifiant de la condition postmoderne : la critique des contraintes qui nous mènent à l’impuissance révèle également la nécessité de trouver les moyens, y compris les plus cruels, de notre propre réussite. Ce que nous dit finalement Le Jeune Albert, c’est qu’on se trouve au cœur d’une alternative insoluble : on peut croire à des valeurs d’humanité et de respect, et se condamner à n’être toujours qu’une victime ; ou bien chercher la réussite, et devenir un expert en cruauté. Comme Albert, on ne peut qu’osciller de l’un à l’autre.

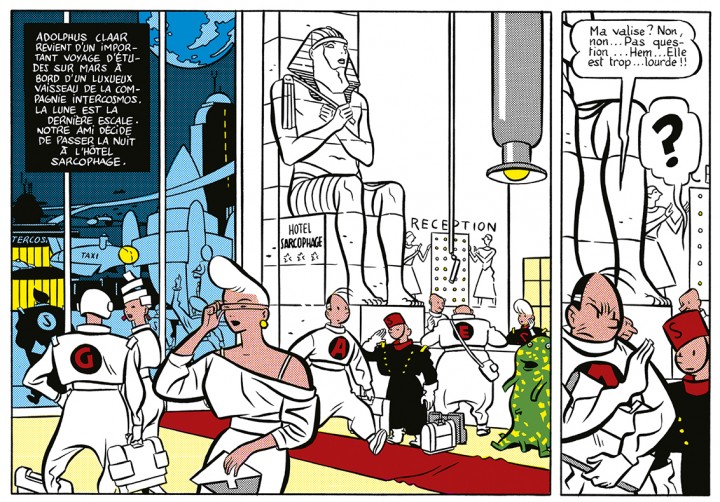

Sur un mode plus subtil et moins frontal – dans une publication davantage destinée à la jeunesse –, Adolphus Claar, paru en 1983, propose une solution à ce dilemme. Dans un monde futuriste où les robots accomplissent les tâches les plus pénibles, où l’on se rend dans une autre galaxie pour les vacances, où l’on vit plusieurs centaines d’années, le héros parcourt des mondes pour son agrément ou pour le compte de son entreprise de traitement de déchets. Comme le dit le sous-titre : « il investit, il s’amuse, et il gagne de l’argent ». Il existe donc une hypermodernité heureuse, pour peu que l’on accepte de la prendre comme un jeu où parfois l’on gagne, parfois l’on perd. Plus profondément, Chaland propose dans cet album une forme apaisée de la postmodernité : à condition de renoncer à tout ressentiment, pour devenir comme Adolphus Claar un individu lambda, sans histoire et sans identité, qui accepte et maîtrise les normes de son époque, on peut jouir de tous les bienfaits du confort et de la technique. Le prix de cette libération n’est certes pas anodin : il est de renoncer à toute distinction, à toute originalité, et de pousser le conformisme à son paroxysme. Mais une fois ces conditions remplies, on parvient à un détachement heureux, qui permet de considérer le monde comme un spectacle, voire comme un vaste parc d’attraction – ce qui est bien le propos de la dernière histoire du livre. Un peu comme dans Jacky Brown, il s’agit d’envisager l’espace comme un vaste plateau de jeu, où les préoccupations et les buts de chacun sont davantage des prétextes à la jouissance du survol et du parcours que de véritables enjeux. Le plaisir est de regarder le monde à bonne distance, comme par la fenêtre d’un train ou d’un avion : la seule aventure qui reste, lorsque l’univers entier est dominé, est d’ordre esthétique. Adolphus Claar doit donc s’envisager comme un jeu détaché et distant avec les formes d’un futur fantasmé. Et la limpidité du style, ainsi que l’économie de la quadrichromie rivalisent d’élégance et font ici merveille.

Sur un mode plus subtil et moins frontal – dans une publication davantage destinée à la jeunesse –, Adolphus Claar, paru en 1983, propose une solution à ce dilemme. Dans un monde futuriste où les robots accomplissent les tâches les plus pénibles, où l’on se rend dans une autre galaxie pour les vacances, où l’on vit plusieurs centaines d’années, le héros parcourt des mondes pour son agrément ou pour le compte de son entreprise de traitement de déchets. Comme le dit le sous-titre : « il investit, il s’amuse, et il gagne de l’argent ». Il existe donc une hypermodernité heureuse, pour peu que l’on accepte de la prendre comme un jeu où parfois l’on gagne, parfois l’on perd. Plus profondément, Chaland propose dans cet album une forme apaisée de la postmodernité : à condition de renoncer à tout ressentiment, pour devenir comme Adolphus Claar un individu lambda, sans histoire et sans identité, qui accepte et maîtrise les normes de son époque, on peut jouir de tous les bienfaits du confort et de la technique. Le prix de cette libération n’est certes pas anodin : il est de renoncer à toute distinction, à toute originalité, et de pousser le conformisme à son paroxysme. Mais une fois ces conditions remplies, on parvient à un détachement heureux, qui permet de considérer le monde comme un spectacle, voire comme un vaste parc d’attraction – ce qui est bien le propos de la dernière histoire du livre. Un peu comme dans Jacky Brown, il s’agit d’envisager l’espace comme un vaste plateau de jeu, où les préoccupations et les buts de chacun sont davantage des prétextes à la jouissance du survol et du parcours que de véritables enjeux. Le plaisir est de regarder le monde à bonne distance, comme par la fenêtre d’un train ou d’un avion : la seule aventure qui reste, lorsque l’univers entier est dominé, est d’ordre esthétique. Adolphus Claar doit donc s’envisager comme un jeu détaché et distant avec les formes d’un futur fantasmé. Et la limpidité du style, ainsi que l’économie de la quadrichromie rivalisent d’élégance et font ici merveille.

Tout est admirable de logique et de cohérence chez Chaland : l’évidence et la clarté du trait, qui confèrent à ses images une force d’imposition incontestable, autant que la rigueur avec laquelle l’assurance moderne est menée à son terme, jusqu’à l’éclatement postmoderne. À chaque fois, il frappe juste et fort, avec une puissance et une sécheresse étourdissantes. Il suffit de se rappeler à quel point les thématiques du Jeune Albert et d’Adolphus Claar irriguent encore, trente ans après, la jeune bande dessinée, celle d’une néo-néo-Ligne claire (de Jérôme Dubois à Hugo Ruyant, en passant par Alexis Beauclair), pour s’apercevoir que ses livres sont essentiels.