A Cannes, où il concourrait pour la palme d’or, le nouveau film des frères Coen accueillit des spectateurs dont bon nombre traînaient des pieds, quand d’autres avaient carrément séché l’épreuve. La désaffection vis-à-vis de la fratrie, qui date de O Brother (2000), venant après un Big Lebowski justement loué pour son aisance et sa sérénité, n’avait connu jusqu’à aujourd’hui aucun répit. Maintenant nous en sommes là : No country for old men est un très bon film, et cette surprise tient moins à la maestria des Coen (maintes fois démontrée au cours des années 80-90) qu’au lieu de son expression, un territoire et un imaginaire dont on avait presque fini par oublier qu’ils étaient le ferment de leur œuvre. Ce territoire est ce mélange paradoxal d’abstraction (une géographie reconfigurée en espace mental) et d’hyper-incarnation (acteurs au top, personnages dézingués pathétiques ou grandioses, « hauts en couleur »), où les cinéastes pétrissent leur style. Cet imaginaire est une Amérique déphasée, qu’on dirait héritière de ses grands archétypes, mais comme désossés.

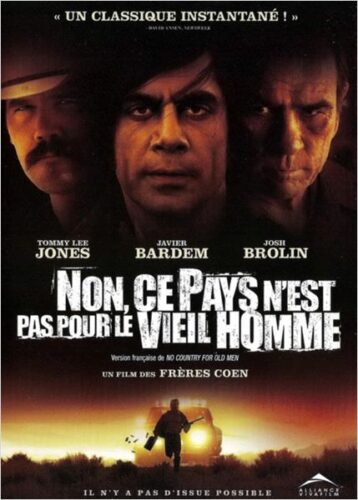

S’ajoute ici, via l’adaptation d’un roman de Cormac McCarthy, un paysage aisément repérable, celui de l’Ouest finissant, et tout ce qui va avec : vieux shérif philosophe (Tommy Lee Jones), jeune cow-boy taiseux mais rusé, routes sans fin écrasées de chaleur, Mexicains, bagnoles, santiags, chemises à carreaux, stetsons. Rien que du naturel, donc, où surgit un pur bloc d’étrangeté en la personne d’Anton Chiburgh, un terrifiant tueur psychopathe génialement incarné par Javier Bardem : armé d’un matador (cette sorte de pistolet à air comprimé qu’on utilise pour abattre le bétail) et surtout orné d’une coiffure ahurissante qui lui donne un air de débile à babyliss ou de gros gamin demeuré malgré sa voix d’outre-tombe et son teint gris de zombie, ce fléau se lance sur la piste de Llewelyn Moss, un type sans histoire arrivé par hasard sur les lieux d’un massacre (un deal de drogue qui a tourné au carnage), et qui a mis la main sur un magot.

En super forme, les Coen font tourner à plein régime l’ambivalence qui les fonde. Abstraction : magnifiquement éclairé par Roger Deakins, le Texas est évidé, déterminé moralement par le shérif comme un espace déserté par la morale et les anciens repères. Hyper-incarnation : le monstrueux tueur, pure expression du mal sans sujet (le tueur n’est personne) ni objet (il tue pour un magot, parce qu’il l’avait promis, parce qu’il a gagné à pile ou face ou, tout simplement, pour tuer) dévore le film et se répand sur lui comme une ombre – il faut le voir avançant de nuit dans une ruelle vide, avec sur le visage une sorte de masque livide d’ange de l’apocalypse. Du coup ils ont toute latitude pour laisser parler un brio de filmmaker jouissif. Des grandes scènes d’action éblouissantes (Moss dans une voiture mitraillée par Chiburgh invisible qui semble ne jamais vouloir s’arrêter de tirer) s’agrègent sur un rythme lent où la seule mobilité est assurée par le tueur quand le reste est figé dans la torpeur de l’attente du déluge : Moss attend le diable puis va le tenter, tandis que le shérif ne fait à peu près rien de tout le film, sinon lire le journal, méditer et taquiner son crétin d’adjoint. Ce sont ces multiples vitesses qui font la valeur du film, et la maîtrise de la mise en scène qui en fait la beauté. Plus sans doute que dans la charge symbolique qui le perfore partout (fable sur le mal absolu, chroniques de l’Ouest en péril, méditation sur l’âge, etc.), c’est l’aisance des Coen à imposer leurs figures et la souveraineté de leur art qui élève No country for old men. Peut-être pas un immense film, mais un exercice de style brillantissime, livré par les frères comme pour nous rassurer : non, ils n’ont pas perdu la main.