Le nouveau Todd Haynes nous est arrivé du festival de Venise avec une réputation de biopic renversant autour de Bob Dylan, une manière de réponse vive au contre-modèle que pouvaient représenter des films comme The Doors ou Ray avec leurs grosses ficelles édifiantes et une bande musicale envahissante balancée un peu au hasard, façon « je coupe le son et je remets le son ». Depuis Loin du paradis, qui a reçu beaucoup d’éloges sur le thème d’une « relecture politique de Sirk » – on se croirait à la fac ! – Haynes occupe la place assez enviable de cinéaste virtuose-indépendant-branché-post-moderne. Une sorte de mixte de Spike Jonze (pour le côté clip) et de Tarantino (pour le côte fun) avec un supplément d’âme : le côté « j’aime la culture française, Arthur Rimbaud et aussi Jean Genet ». Hélas, I’m not there confirme nos sentiments anciens sur son cinéma : Haynes est sans doute un magnifique faiseur d’images, mais son feu d’artifice est sans âme, un peu longuet et manque Bob Dylan, grand absent, malgré tout ce bruit.

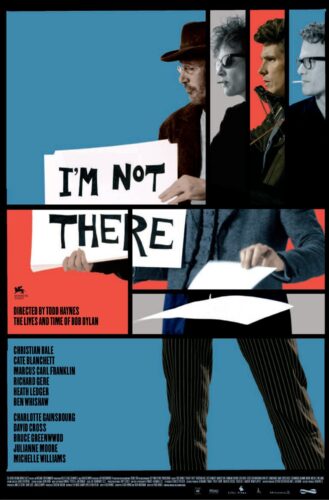

Le pari scénaristique du film que son sous-titre modeste explicite pour le public – Suppositions on a film concerning Bob Dylan – est sans doute la fausse bonne idée de départ : faire incarner Dylan sous toutes ses formes biographiques, non pour en percer le mystère (il s’agit de suppositions !) mais en étudier quelques coutures entre la fin des années 1950 et les années 1980. Une fois définis tous les avatars de Dylan, le jeune fan de country, le chanteur folk, l’amant macho, l’icône pop, le retraité des seventies, le catho des eighties, Haynes secoue le shaker et nous propose son cocktail multivitaminé. Premier obstacle pour être de la fête : le public ignorant de la chose Dylan ou qui n’a pas lu le dossier Chronicart de ce mois-ci (Chronic’art #41, en kiosque le 5 décembre 2007), ne goûte guère ce breuvage ; il se demande souvent qui est qui ? et s’il s’amuse au début de ce petit jeu, il se lasse vite. Quand déboule Richard Gere sur un cheval, habillé en cow-boy, façon Lucky Luke, juste après Charlotte Gainsbourg qui vient de s’engueuler avec Heath Ledger dans un snack des sixties, il hallucine légèrement et se demande un peu quand ça va s’arrêter.

Mais les fans de Dylan qui connaissent leur maître, se retrouvent-ils dans ce jeu de rôles ? Oui, et même un peu trop. Et c’est le deuxième souci : la vie de Dylan telle qu’elle est présentée par le film de Haynes reprend tous les clichés sur le chanteur et en fait un catalogue d’images d’Epinal. Jeune poète aimant Rimbaud qui fuit son Midwest natal, admirateur de Woody Guthrie qui rêve de voyage, porte-parole contrarié de la contestation sixties, etc. On se retrouve là face un Bob Dylan pour les nuls avec, en guise d’originalité les chapitres dans le désordre. La déconstruction promise du personnage Dylan apparaît pour ce qu’elle est, un concept fun auquel ne s’accroche aucun point de vue, aucun regard. Tout le contraire de No direction home, la magnifique fresque documentaire réalisée par Scorsese. Le documentaire de Scorsese a le même objet que le film de Haynes : cerner Dylan et son parcours à partir de son épicentre, la mue extraordinaire de l’artiste en 1965-1966, quand il tourne radicalement le dos à son public et à l’Histoire pour aller ailleurs. C’est évidemment ce moment de vie qui donne ses plus belles séquences au film de Haynes, celles où Cate Blanchett incarne Dylan, avec une intelligence et un mimétisme impressionnants. Mais là encore, l’enthousiasme est en demi-teinte : d’abord, parce que ces scènes de fiction sont intégralement reprises des plans documentaires époustouflants des films de Pennebaker – Don’t look back et Eat the document – et que l’écho fictionnel d’Im not there ne peut que sonner creux, comparé au Bob Dylan himself impérial de 1966 ; mais ce qui frappe surtout, c’est l’absence d’enjeu de ces scènes. Alors que Scorsese construit son film de quatre heures autour de cette archive décisive d’un Dylan insulté par son public au cours de la tournée anglaise de 1966, Haynes n’en fait rien. Un tour de piste de plus dans son grand cirque. Bob Dylan mérite mieux qu’un album d’images branchées.