Si la déception Panic Room avait fait retomber le phénomène Fincher, ce retour attendu au polar poisseux s’annonçait comme un pari plutôt ambigu pour le cinéaste. Retour à la case départ ou réouverture, Zodiac débarque donc : la surprise tient dans ce double état qui maintient le film dans un étrange surplace vis-à-vis de l’oeuvre (du Fincher pur jus : la nuit californienne jaunâtre remplace les verdoiements glauques de Seven) tout en déplaçant ses enjeux vers un terrain assez inédit, moins malin et plus inquiet, plus hanté. Le surplace, la morbidité sont inhérents à la mise en scène du réalisateur, et cette chronique d’un fait divers à la Memories of Murder (une poignée d’enquêteurs s’enlise dans la traque d’un insaisissable serial-killer) est une aubaine. Fincher tire les fils, ce qu’il aime par dessus tout, durant une première partie à la beauté coupante et minérale. Les meurtres s’enchaînent et le film épouse un présent formolé tout à fait dans la lignée de Seven : soin porté à chaque détail du cadre, mouvement ample et précis de chaque séquence. Cela suffirait, mais à ainsi reformuler du déjà vu et du déjà fait, on sent bien que le film avance à visage couvert.

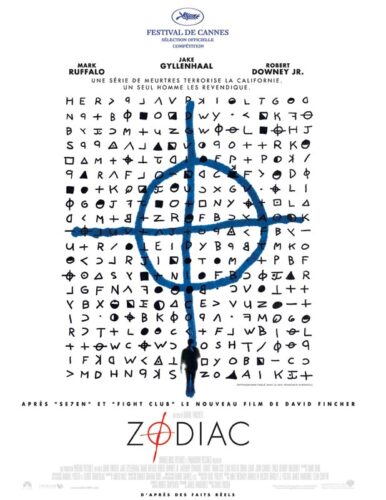

L’immobilité à laquelle tend Zodiac engage un rapport déceptif au récit bien éloigné des films-coups de Fincher (le présent pur de Fight Club). Aussi, l’ensemble a l’air parfois de verser dans une forme de doux académisme, notamment dans son travail de reconstitution : masque encore, puisque l’envoûtement et la léthargie soigneusement provoqués déplacent la logique de l’organigramme délirant -monde crypté, monde de signes dont le serial-killer abuse jusqu’au baroque- vers d’illisibles ténèbres. Et c’est là, justement, que le film, à mesure que l’enquête s’engloutit dans cette nuit de signes, gagne paradoxalement en intensité. Le jeune héros du film, dessinateur pour un quotidien, ressemble à s’y méprendre à ces freluquets de comics se transformant en super-héros. Mais la logique de la frustration à laquelle est soumis le film empêche ici bien sûr toute transformation : pas d’objet, pas de but précis, grand vide autour duquel Zodiac s’enroule comme un film en peine, moins hanté justement que déshabité, abandonné à mesure que se délite son intrigue.

Cette déliquescence se mesure sur le calendrier : si le film se déroule de 1969 à 1991, au fond, tout est terminé au premier tiers du film. Les meurtres, les lettres, les cryptogrammes que des quidams parviennent à déchiffrer sans peine, certaines revendications qui s’avèrent bidons : le Zodiac n’est peut-être pas le super-tueur omnipotent qu’il semblait être. En quelques années, donc, l’affaire est close, et le reste -l’enquête, les fausses pistes, les vraies- n’est que redite, piétinement qui s’étire d’années en années. Sur le bas de l’écran, des datations hyperprécises engluent le spectateur : dates et intervalles affolés (2 mois plus tard, 10 heures plus tard, un an après) sculptent le temps comme un entonnoir. L’enquête tombe dans un trou, malgré le renouvellement des hommes (Graysmith prend les commandes du film à la moitié du métrage) quand d’autres s’épuisent trop vite. La beauté sombre et tranquille de Zodiac tient à ce désenchantement programmé, cet effilochement rampant. Traque mort-née, surplace triste et suspens en loques quand, des années après le premier meurtre, Graysmith s’étrangle de peur devant un pépé qu’il imagine un instant être le meurtrier. Nul doute que dans ce calme contraint et forcé par la raréfaction des coups d’éclat Fincher a enfin trouvé sa formule, et réalisé son premier bon film incontestable.