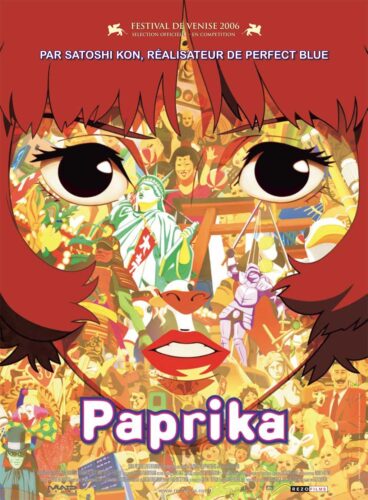

Certes, Paprika impressionne. Satoshi Kon y atteint l’un des sommets de son art, incontestablement virtuose dans sa façon d’utiliser le montage (peut-être le plus grand monteur du cinéma d’animation), mais il a perdu en même temps quelque chose qui rendait son premier film, Perfect Blue, si cinglant. Même symptôme que chez Hayao Miyazaki : une tendance à l’embonpoint, à l’amoncellement de péripéties paroxystiques, à l’accumulation de délires visuels tous plus beaux les uns que les autres jusqu’à l’indigestion. Si on donne le sentiment de faire la fine bouche, c’est moins parce qu’on serait devenu blasé par tant de beautés que par amour d’une oeuvre parmi les plus importantes ayant émergé ces dernières années dans le cinéma japonais. Paprika joue sur les mêmes terres que sa série Paranoïa Agent dont on retrouve des motifs thématiques, des situations et des personnages. Jeu sur l’affrontement du réel et du délire paranoïaque, Paprika rend (trop ?) explicite ce qui était complexe et diffus dans la série.

Ici, une machine permet de pénétrer les rêves de patients afin de les soigner, sorte de psychanalyse hi-tech dont le personnage titre est une sorte d’actant récurrent. Peu à peu, les rêves finissent par prendre le pouvoir jusqu’à matérialiser dans le réel leur volonté de puissance. La durée d’1h30 semble bien étroite ici au regard du format sériel de Paranoïa Agent (13 épisodes de 26 minutes) dont Satoshi Kon savait exploiter les possibilités par d’infinies variations. Une manière par exemple de changer de mode d’énonciation et de charte graphique à chaque épisode, de tenter de manière assez révolutionnaire de risquer d’écorner le contrat qui lie un spectateur à une oeuvre (et on sait combien le monde des séries se collète rarement au risque de transformer ou de renverser son univers) qui rendait Paranoïa Agent si impressionnant. On ne voit guère que Lynch, dans le cadre du cinéma commercial, pour tenter de telles choses comme en témoigne son sidérant prochain film (Inland Empire, en salles en février 2007).

Paprika, un peu à l’étroit dans son heure et demi donc, n’en reste pas moins fascinant, en particulier dans ces moments où le réel bascule sans qu’on s’en rende compte, où les frontières s’effacent pour immerger le spectateur dans un espace indistinct vraiment dérangeant. Mais là encore, la tendance grandissante au merveilleux qui semble parfois pasticher l’univers de Miyazaki est moins ambiguë, moins complexe, moins troublante que le jeu sur les troubles perceptifs qui faisait la force de Perfect Blue, de Paranoïa Agent et, dans une moindre mesure, de Millenium Actress. A ce trouble est venu se substituer une sorte de curieuse nausée assez proche de celle provoquée par Le Voyage de Chihiro de Miyazaki : la nausée d’un merveilleux dont l’accumulation d’objets et de personnages, de visions enfantines, de fêtes et de défilés incessants cachent quelque chose d’inexplicablement malsain. Il va sans dire que chez Satoshi Kon, le caractère malsain de ce merveilleux (le merveilleux des rêves de puissances, du délire paranoïaque) est aussi explicitement plus sexuel et érotique que chez Miyazaki. C’est vers l’enfance, le merveilleux que semble vouloir aller désormais Satoshi Kon. Manière pour lui de renouveler son oeuvre ?