Visionnaire des bacs à sable, Andrew Niccol a réajusté le tir pour son nouveau film. En lieu et place de prophéties SF enrobées et simplistes, Lord of War prend le pouls du monde tel qu’il est, préférant l’illustration documentée à la métaphore. Du coup, les rouages de son cinéma s’en trouvent huilés par une matière bien plus consistante. Nul besoin de scénario à bâtir, voire de pensée à formuler : Niccol n’a qu’à surfer sur un système pré-existant et tirer du trafic d’armes une somme inépuisable d’enjeux à sa portée. Soyons clairs, on ne tient pas là le grand film revendiqué tout du long par son auteur, mais un bon film-dossier solide comme un roc, dont l’efficacité n’a d’égale que la force d’un best-seller journalistique.

Le scénario tient lieu de biopic déguisé. L’on suit la destinée de Yuri, immigré ukrainien dans les bas fonds de New York et bien décidé à tirer son épingle du jeu capitaliste. Il sera trafiquant d’armes, non par vocation politique ou par soif du pouvoir, mais simplement par goût du jeu. En filigrane, se dessine l’ascension de Niccol au sein du système hollywoodien : partir à l’assaut de mondes privilégiés (la publicité dont il fut jadis un heureux bénéficiaire, Huxley qu’il vulgarisa dans Bienvenue à Gattaca ou la téléralité dans The Truman Show) et les infiltrer à la manière d’un contrebandier parvenu. Moins qu’une affaire de construction, le cinéma est pour lui une somme de pièges à déjouer, de façades, de références à coller ou décoller le moment venu. Ne pas chercher chez lui d’Art du travestissement souterrain, le déguisement chez Niccol est conçu au contraire pour se voir. La toute impunité, c’est l’essence même de Lord of War qui trouve ses meilleurs moments lorsque l’esbroufe judiciaire de Yuri est à son zenith : escadrons d’hélicoptères de combat qu’on déleste de ses missiles pour les faire transiter en Afrique comme logistique humanitaire, convoi aérien bradé à la va-vite sur une piste d’Afrique pour éviter la sanction d’Interpol… Plus l’entourloupe est grossière, plus le film est cinglant et rigolard.

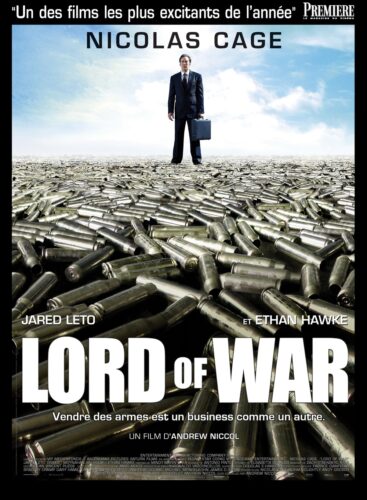

On pourrait arguer que Niccol-cinéaste n’y est pas pour grand chose. C’est vrai, sa mise en scène emprunte aux mastodontes du genre (Scorsese pour le coté fresque décadente, Michael Mann pour l’esthétique minérale et le tragique de la comédie humaine, d’ailleurs assez loupé) quelques postures chic sans jamais les habiter réellement. Seulement voila, Nicolas Cage, dans une prestation impressionnante, lui sauve la mise et permet à l’oeuvre de trouver enfin une incarnation, entre tristesse, désinvolture poisseuse et sauvagerie sous-jacente. Tout le parcours de l’acteur en somme, fait de sommets mémorables (Lynch, Scorsese, De Palma) et d’insondables nanars (des Ailes de l’enfer à Benjamin Gates) semble défiler dans le personnage de Yuri : asservi au système mais rarement perdant, corps malléable selon l’offre et la demande à l’intérieur duquel co-existent élégance folle et vulgarité rampante, sobriété et cabotinage.