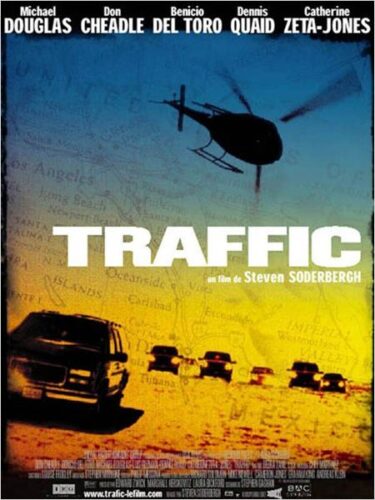

Même s’il fourmille d’informations passionnantes sur les stupéfiants, Traffic n’a rien d’un film-dossier. Au contraire, le dernier Soderbergh se situe dans un désir de fiction des plus stimulants : narration à entrées multiples, personnages riches et contrastés, rythme digne des meilleurs thrillers. L’auteur d’Erin Brockovich entrecroise ainsi trois histoires indépendantes (dont les chemins se rejoignent malgré tout à certains moments du film) et autant de héros antagonistes. Le premier, Robert Wakefield (Michael Douglas, qui, après Wonder boys, fait enfin preuve de bon goût dans ses choix), est un avocat nommé à la tête de la lutte antidrogue mais dont la fille s’avère toxicomane. Le second, Javier Rodriguez (Benicio Del Toro), travaille au Mexique sous les ordres du général Salazar (Tomas Milian), figure corrompue qui cherche à démanteler un réseau de trafiquants afin de donner plus de pouvoir à son propre cartel. Enfin, Helena Ayala (Catherine Zeta-Jones) est une jeune femme richissime qui se retrouve démunie le jour où son époux est accusé d’être l’un des plus gros importateurs américains de cocaïne.

Contre toute attente, la volonté de polarité qui règne sur Traffic ne mène jamais à un discours manichéen. Que ses protagonistes soient du côté de la justice, de la loi, de la consommation ou de la contrebande, Soderbergh évite de les juger et les met presque tous sur un pied d’égalité devant un fléau qu’aucun d’eux ne maîtrise véritablement. Il y a même une sorte d’empathie dans le regard du cinéaste sur ses créatures, comme si celles-ci étaient victimes d’un dérèglement général, d’une perte de repères qui les entraîne parfois au coeur d’une spirale dangereuse, voire fatale. Les sublimes plages synthétiques de Cliff Martinez (fidèle compositeur de Soderbergh) accentuent cette impression quasi mélancolique qui traverse le film de bout en bout. Confrontés à un phénomène et à des destinées qui leur échappent, la plupart des personnages luttent du mieux qu’ils peuvent pour mener à bien leur mission individuelle (lorsqu’ils sont capables de la définir) tout en ayant conscience de la fragilité de leurs actes et de leur impuissance face au fatum et à la complexité trouble de l’univers au sein duquel ils évoluent.

Incorrigible expérimentateur, Soderbergh a nappé ses images de différents filtres colorés afin de donner une distinction plastique à chacun de ses micro-récits. Un parti pris qui peut sembler ostentatoire de prime abord mais qui finit par fonctionner selon les désirs du cinéaste : stimulus visuel (savoir où l’on se trouve sans même le remarquer) doublé d’un geste de pur esthète. La beauté grandissante des films de Soderbergh tient justement à cette convergence parfaite entre efficacité hollywoodienne (dont on regrettera seulement les conclusions bien pensantes probablement concédées aux producteurs) et sensibilité d’artiste.