Cinéaste activiste sans cesse en exil, théoricien des mass media, Peter Watkins est l’auteur d’une œuvre inégale mais traversée ça et là de fulgurances. Ainsi de Punishment Park, uchronie travaillée par la guerre du Vietnam et qui, à cheval entre le documentaire et le jeu vidéo, semble avoir trente ans d’avance sur son temps. Ou de La Commune, œuvre monstre et indigeste mais témoignant de l’acharnement qui innerve toute l’oeuvre du cinéaste : faire affleurer l’activisme politique à même la forme cinématographique, et par celle-ci, attaquer et défaire une uniformisation qu’il conceptualise sous le terme de monoforme.

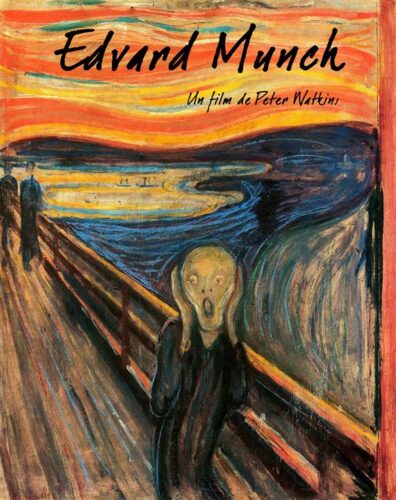

Dans cette oeuvre critique et tourmentée surnage un chef-d’oeuvre absolu, Edvard Munch, la danse de la vie, qui ressort aujourd’hui en salles. C’est, en apparence, son film le moins travaillé par une tentative de commentaire politique, et pourtant il fait figure d’aboutissement de l’ambition watkinsienne : celle d’une remise à zéro du cinéma, d’un détricotage de ses automatismes, et dans ce cas précis du genre très formaté du biopic.

Watkins met en place une méthode inédite, franchement expérimentale, celle du documentaire d’époque qui, d’office, explose totalement cette habitude du biopic consistant à éclairer la vie d’un artiste à la lumière de son mythe. Il s’agit donc de filmer au présent, et, plus encore, de se glisser fictivement dans la Norvège du 19ème siècle pour la documenter et restituer sa texture, son atmosphère. Faux documentariste, Watkins se glisse au chevet de la famille Munch en partie décimée par la tuberculose, s’introduit dans les foyers et les cafés, se balade dans les rues de la petite ville de Kristiania, interviewe les hommes et les femmes de l’époque (les propos étant la plupart du temps directement improvisés par les acteurs), rend compte des mœurs de sa bourgeoisie conservatrice et patriarcale et de sa bohème sensuelle et révoltée, créant ainsi la sensation d’un présent vibrant dont les luttes et les injustices nous concernent encore et nous regardent, comme les personnages défilant devant la caméra, droit dans les yeux.

La présence de Watkins à l’intérieur du film est toujours suggérée, traquant le jeune Munch qui ne cesse de lancer d’insistants regards-caméra, et ces regards semblent poser une merveilleuse question anachronique au réalisateur : « Pourquoi tu me filmes ? Pourquoi tu me suis partout ? ». Car Edvard Munch est le biopic d’un homme plus que d’un génie : le peintre est filmé d’abord comme un corps qui souffre, qui aime, qui tousse, un artiste jamais conscient de la teneur de son talent, mais qui cherche avec son pinceau, creuse une voie incertaine, révolutionne la peinture le temps d’un tableau pour ensuite reculer sitôt refroidi par un accueil public désastreux. Un homme qui se débat à l’intérieur d’une époque, d’un pays, d’une ville qu’il importe à Watkins de restituer le plus fidèlement possible. Pour ce faire, sa voix omniprésente, neutre et pédagogique, nous sert de guide, énonce les grands événements de l’année en cours, nous renseigne sur les aléas et les trouvailles de la technique de Munch.

Watkins s’attarde ainsi sur un tableau célèbre, L’enfant malade, que Munch n’arrête pas de reprendre – c’est le portrait de sa soeur morte de tuberculose, et dont il tente de restituer le souvenir imprécis. D’abord l’approche se veut réaliste, la chambre est peinte dans ses moindres détails, puis Munch supprime les objets alentours jusqu’à abolir l’idée même d’environnement, puis gomme, raye et lacère la figure de sa soeur, défigure ce visage, et c’est, semble-t-il, dans cette disparition de la figure, dans cette croûte de couleur raturée que Munch fait apparaître le véritable souvenir de la soeur, un visage qui n’est désormais que pure intensité, vibration : quelque part dans une chambre en Norvège l’expressionnisme est né.

Edvard Munch est tout à la fois le portrait d’une époque, d’un homme et d’une technique, et à la dissolution de l’idée même de personnage central répond l’éclatement du montage son et image, qui tendent progressivement à se démembrer, à se caler sur l’esprit malade de Munch où ne cessent d’insister douloureusement une poignée d’images et de sons. Tempête mémorielle qui, progressivement, ne suit plus aucune chronologie sinon celle de la mémoire du peintre attaquée par des images persistantes : les sanglots de Munch se mêlent à un souvenir amoureux, et ce souvenir lui-même est interrompu par l’image insistante et quasi-subliminale de ses frères et soeurs malades.

En cela Edvard Munch est décidément bien loin des manières habituelles du biopic, se préoccupant peu de la fidélité aux faits (ils sont bien là mais vite expédiés), pour épouser plutôt la psyché écorchée de Munch. Le film en cela délaisse l’idée fallacieuse de destin, rend inopérant le mythe d’un génie tombé du ciel, et peint par des moyens purement cinématographiques les contours d’une sensibilité. C’est le plus beau portrait qu’on puisse imaginer : un film qui fait à Munch ce que celui-ci a fait à la peinture.