A chaque nouveau film, une nouvelle pièce encore méconnue s’ajoute à la grande maison que compose la filmographie de Frederick Wiseman. Cette pièce est ample, lumineuse, plus on la parcourt plus elle nous semble spacieuse, et même, plus les murs ont l’air de reculer pour pouvoir accueillir un maximum de monde. Cette sensation de dilatation d’un espace est d’autant plus sensible lorsque Wiseman filme son pays, les Etats-Unis. Dernièrement, c’était le magnifique Boxing Gym, puis plus récemment, l’énorme At Berkeley où le documentariste donnait à voir pendant plus de quatre heures une énorme agora dégoulinante de paroles.

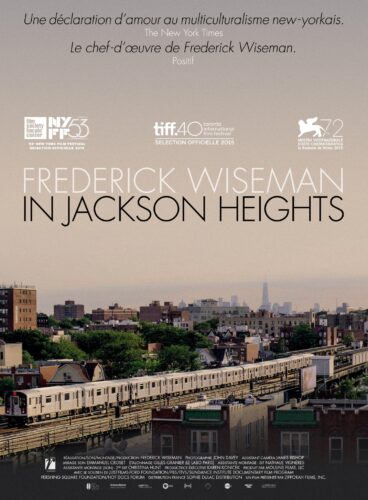

C’est à peu près le même projet qui a cours dans In Jackson Eights, où Wiseman flâne dans ce quartier multiculturel situé dans le Queens à New York où, nous dit-on, cohabitent 167 langues différentes. Jackson Heights semble avoir été choisi pour les mêmes raisons Berkeley : filmer ces lieux c’est être témoin d’une Amérique miniature au travail, qui travaille à atteindre ou à réparer jour après jour l’idéal qu’elle s’est fixé.

In Jackson Heights est, à la suite d’At Berkeley et de National Gallery, un grand film sur la parole et sa faculté à faire exister, à mettre en mouvement et à réactiver des notions abstraites logées dans les têtes, bref, une parole qui vaut comme acte. Pour ce faire, Wiseman concentre une grande partie de ses séquences sur les comités de quartier, ces communautés-pansement qui essaye de recoudre avec leur modeste moyen (la parole, l’écoute, les conseils) une cohésion sociale dont le mode d’existence consiste à toujours être déjà brisée, cassée, et en voie de réparation. Ces comités sont comme les coulisses d’un quartier et plus largement d’un pays, comme le service après-vente d’un rêve défectueux où la population y dénombre ses déboires.

Tout y passe : racisme, homophobie, transphobie, chômage, et surtout la gentrification qui menace tout le quartier. Manhattan et Brooklyn devenus désormais inabordables aux classes moyennes, c’est désormais sur Jackson Heights que lorgnent les promoteurs immobiliers. Le phénomène semble irrésistible, impossible à enrayer, si ce n’est en éveillant la conscience des petits commerçants du quartier comme nous l’apprend une des plus belles scènes du film où nous sont clairement expliqués les projets des promoteurs privés. Il y a dans cette scène centrale, le plaisir de voir ce que l’idéal du quartier recouvre de pragmatisme, de voir un petit groupe de commerçants se retourner sur lui-même et dénombrer ses moyens d’action, bref, de voir très concrètement la démocratie au travail, et elle ne peut être effective qu’à cette échelle miniature. Cette débauche de paroles, de réunions et de concertations en tout genre, ce mélange de plainte et d’auto-glorification d’un quartier cache davantage d’inquiétude que de fierté, comme si cette hypertrophie pouvait qu’accompagner un délitement, comme si la quiétude, elle, ne se commentait pas. On ressortait ainsi d‘At Berkeley avec le sentiment d’un film tellement bavard qu’il se terminait faute d’avoir encore de la salive.

C’est cette idée, passionnante, qui intéresse Wiseman, celle d’une réalité qui tente de rejoindre son idéal par la parole, et d’un quartier bavard tout entier tendu vers cette idée qu’il se fait de lui-même. C’est sa façon de recueillir une matière abstraite en une poignée de séquences qui font de In Jackson Heights un grand film d’inquiétude politique à l’intérieur même d’une mise en scène qui se veut tour à tour flâneuse et concentrée. En cela le film désarçonne un peu, à commencer par sa durée. Elle semble servir à une chose : brouiller les pistes afin qu’on devine le moins possible quelle attitude le documentariste prend à l’égard de son sujet. Comme si la durée de ses films était garante de cette neutralité, mais le mot est impropre et il faudrait davantage parler du silence concerté de son réalisateur. Cette volonté de disparaître, de se taire pour faire parler son sujet, cette façon de reculer devant lui, est la condition de l’hospitalité de son cinéma-guérisseur, qui cherche à diluer ses contours, son écriture, de telle sorte à suggérer l’idée d’un film infini, qui ne s’interrompt que par commodité alors qu’il voudrait embrasser le monde.

Car une injonction plus impérieuse semble habiter le film, celle de pouvoir tout contenir, de pouvoir abriter, héberger toutes les paroles. En ce sens les comités de quartier de Jackson Heights figurent une belle métaphore du cinéma de Wiseman: l’idée qu’il ne faut pas en laisser un seul sur le côté, qu’il y a de la place pour tout le monde. C’est cette très belle scène où un transexuel noir évoque son histoire avec sur la joue, une larme qui ne veut pas partir: il n’a jamais « cadré » avec aucun groupe et rêve d’avoir des amis, de faire partie d’une communauté. On se plait alors à imaginer de quel genre, de quelle humeur sont les plans de Wiseman : ils regardent et ils écoutent, ils recueillent et ils protègent ceux qu’ils filment. Plus tard c’est ce commerçant qui rêve d’un « grand parapluie qui nous protègerait tous ». De ces répliques qui synthétisent à elles-seules l’enjeu du film, In Jackson Heights en est rempli, jusqu’à ce groupe de discussion pour vieilles dames qui tricotent, où l’une d’elle, après avoir parlé de morts et de cimetière, s’exclame : « je tricote pour les vivants ». Wiseman a l’intuition géniale de filmer en gros plans les mains qui tricotent, comme une métaphore en tout point parfaite de la façon dont agit, pendant trois heures durant, la parole.

Le plus grand documentariste américain

Le plus grand documentariste américain