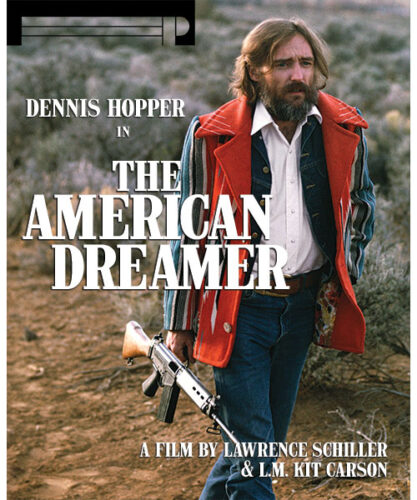

Comme Dennis Hopper, The American Dreamer est cabot, barré, imprévisible et souvent sublime. En exclusivité sur MUBI pendant un mois et en séance spéciale à la Gaité Lyrique le 11 mars à minuit, c’est une rareté indispensable qui, datée de 1971, explore le statut unique et énigmatique de l’acteur-réalisateur Hopper au sein du Nouvel Hollywood. Rappel des faits : Hopper a eu plusieurs vies. La première correspond au milieu des années 1950 et à ses débuts d’acteur au coeur du Hollywood classique. Il joue aux côtés de James Dean – son premier mentor – dans La Fureur de vivre ou Géant. Cette période se termine en 1965, à peu près au moment où l’acteur traite Henri Hathaway de « vieux con » et se fait virer par le maître avec l’assentiment de John Wayne. Une deuxième vie commence en 1969 avec le triomphe d’Easy Rider qui fait de lui le chef de file rebelle, chevelu et drogué d’un cinéma américain plus libre, plus pessimiste, plus expérimental qui va courir sur à peu près dix ans – jusqu’à Sorcerer ? Apocalypse Now ?

Sauf que pour Hopper, et c’est là la singularité de son parcours, l’euphorie se terminera presque à l’instant où elle a commencé, avec l’échec sans appel de son grand œuvre : The Last Movie dès… 1971. C’est évidemment comme témoignage majeur sur ce moment unique de sa carrière que le documentaire de Kit Carson et Larry Schiller vaut le détour. Réalisé avec Hopper qui n’y joue pas seulement son propre rôle mais a participé à sa mise en scène, le film enregistre avec précision l’après Easy Rider, cette époque folle où l’acteur-réalisateur star cherche à sortir de son statut d’icône hippie né au festival de Cannes 69 pour convaincre qu’il n’est pas l’homme d’un seul film : un « auteur de cinéma » comme l’entend la critique européenne, un génie qui veut réaliser son chef d’œuvre, The Last Movie, tourné au Pérou, une sorte de Huit et demi jodorowskien, l’histoire d’un tournage raté, débordé par la réalité sauvage du monde indien. On connaît la suite, un désastre. On raconte qu’une jeune spectatrice frappa Hopper à la fin d’une projection et le traita de « gros porc sexiste ».

D’une certaine manière, The American Dreamer, tourné pendant le montage de The Last Movie à Taos, témoigne de ce que fut Dennis Hopper, par delà l’échec à venir de son film : un désir fou de dépasser les limites au risque de la mort – Hopper a fait le choix de mourir plusieurs fois. À cette époque, l’état limite, provoqué par la drogue ou l’alcool, semblait son état normal. La parole de l’acteur omniprésente dans le film, est un flow magnifique qui contamine toutes les situations. Hopper parle beaucoup. On ne comprend pas toujours tout, on se perd parfois dans ses méandres mentaux et élucubrations sous acides, mais sa parole revient en permanence sur les mystères de la création qu’il incarne avec un charme diabolique : photographier, jouer, filmer ne sont que les gestes multiples d’un même projet qu’il présente comme un acte à la fois créateur et destructeur. Pas étonnant que le seul réalisateur nommé dans le film soit Orson Welles, figure tutélaire de cinéaste génial et brisé : « S’ils ne sont pas fichus de financer un film de Welles, qu’ils aillent se faire foutre » répond Hopper à la question d’un éventuel échec de The Last Movie.

La force du portrait est de suivre les contours de l’hybris hopperienne et d’aller jusqu’au bout de sa folie. Après une ouverture mélancolique où Hopper évoque son enfance solitaire et ses rêves érotiques sur l’oreiller projetant ses désirs sur d’inatteignables Liz Taylor ou Lesley Caron, après une première partie, road-movie plutôt classique avec paysages au crépuscule, interviews plutôt cadrées de l’acteur et ballades folk de Gene Clark et Chris Sikelianos, le documentaire évolue en happening avec les obsessions de Hopper comme principes de narration : la violence criminelle comme ADN des États-Unis avec scènes de tir dans le désert ou ses propos décousus sur Charles Manson et, bien sûr, le sexe comme horizon indépassable de tout acte créateur. Outre le climax final de légende, une orgie mentale et sexuelle provoquée à la demande de Hopper – qui accepta de se déshabiller dans la rue en échange de quinze filles livrées par les réalisateurs –, une des séquences les plus drôles du film montre l’acteur feignant d’écouter une jeune femme parler d’art moderne tandis qu’il ne cesse de la déshabiller du regard, avant qu’un plan surréaliste découvre finalement la femme entièrement nue face à un Hopper ravi. Comme le lance l’acteur à ses deux portraitistes au début du film : « How can I be an American dreamer without broads ? ».

Sera-t-il commercialisé un jour en vidéo, ce film ?