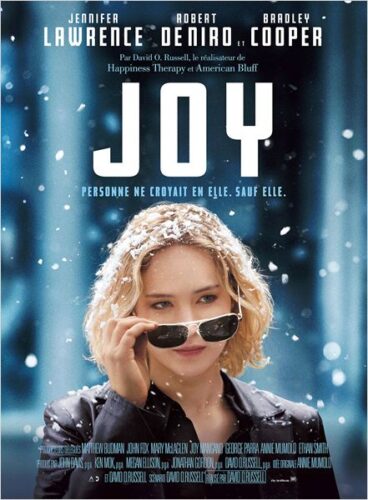

À défaut d’être vraiment convaincu par la filmographie de David O. Russell, on continue d’être intrigué par la trajectoire un peu aberrante de ce portraitiste de l’Amérique loseuse. Et particulièrement par sa manière de se tenir constamment dans un entredeux, entre la rondeur limpide du classicisme et la réflexivité légère de la sitcom — d’exploiter toutes les contradictions de cette posture sans jamais parvenir à les réconcilier. Il faut dire que rien n’intéresse plus le réalisateur d’Happiness Therapy que ce romanesque de la faillite, éloge des destinées boiteuses mais résiliantes.

Ainsi de cette success story féministe et capitaliste, où une mère divorcée et broyée par une famille foldingue décide de réinvestir ses rêves de petite fille. On peut ricaner sur l’invention ménagère autour de laquelle le film va déployer son ingénierie narrative : reste que ce balai serpillère aux propriétés révolutionnaires n’a pour fonction réelle que de permettre au personnage d’embarquer avec elle les aspirations de tous ses proches. C’est, depuis Fighter, le crédo existentiel du cinéma de Russell : encombrer une destinée héroïque d’un entrelacement d’impondérables familiaux, faire déraper les ambitions individuelles sur le sol savonneux de la vie en communauté

Joy débute ainsi dans une maison qu’on sent tout de suite trop petite, accueillant les déboires conjugaux d’une famille brisée par les multiples divorces, mais qui refuse malgré tout de se séparer. Sauf qu’à vivre dans une même promiscuité médiocre, le foyer et ses membres dégénèrent de toutes parts, à la façon de ces soaps regardés quotidiennement par la mère et qui dérivent, de saison en saison, vers la série Z fantastique. D’où l’aspect volontairement bordélique et démembré de la mise en scène de Russell, derrière lequel on pourrait ne lire que de la confusion si le réalisateur ne faisait pas de ce débordement sans style ni panache le révélateur inquiet de ses intrigues.

Entre un Scorsese a minima et un Capra sous Prozac, Joy dresse le tableau certes pas très bien fignolé (les péripéties administratives, archi-convenues), mais beaucoup plus cinglant qu’il n’en a l’air, d’une Amérique sous perfusion où les contradictions intimes et collectives surgissent sans cesse les unes des autres. Aussi, aucun éloge de la victoire matérielle à voir dans le faux happy end accompagnant le déménagement de la famille dans un manoir gigantesque, mais juste le soulagement d’avoir enfin trouvé un espace où répartir et se débarrasser de toutes ces existences.

Avec un art à la fois subtil et criard du trompe l’oeil, Russell refuse toute résolution idéale à son feel good movie hivernal, jusqu’à ironiser son état de grâce (la fausse pluie de neige qui tombe sur les cheveux de son héroïne). D’ailleurs, c’est toute l’intelligence de ce cinéma sans éclat que de minorer sans cesse l’horizon lénifiant de ses intrigues, ramenant l’arrogance de l’american dream à une hauteur dérisoire : la vie y devient une longue traversée du désert consistant à s’éloigner de ses rêves, et la réussite la concrétisation terne d’un idéal devenu entretemps indéchiffrable.

c’est courageux de le défendre, il se fait complètement massacrer partout

c’est courageux de le défendre, il se fait complètement massacrer partout

Il est un peu pénible ce film tout de même, confus, hystérique, sujet pas emballant et mal emballé. J’étais soulagé quand ça s’est arrêté. Quelques bonnes idées ici ou là ne suffisent pas à sauver l’impression d’un rythme anémique.

Il est un peu pénible ce film tout de même, confus, hystérique, sujet pas emballant et mal emballé. J’étais soulagé quand ça s’est arrêté. Quelques bonnes idées ici ou là ne suffisent pas à sauver l’impression d’un rythme anémique.

David O. Russel, la même chose toujours… les mêmes acteurs toujours… bof !

A quand le nouveau James Gray?