Le nouveau Malick raconte l’histoire d’un scénariste de comédies hollywoodiennes (Christian Bale), playboy en pleine crise existentielle jonglant entre conquêtes féminines et mondanités. C’est du moins ce que l’on s’efforce de comprendre, du semblant de récit ici coulé dans le bain de lumière, de sons et de paroles qui fait désormais l’ordinaire de la machine à broyer malickienne. En fait de film sur Hollywood, Knight of Cups se déploie davantage comme une succession de tableaux, de tentatives d’épuisement de lieux dans les termes de la grammaire de l’auteur de Tree of life. Garden party, boîte de striptease, studios de cinéma, buildings glacés, séance de shooting : loin de la critique acerbe d’un milieu, Malick réalise davantage un travail de topographie du profane, où il s’agit une fois encore de trouver la trace du sacré. Cette manière de frotter le monde profane jusqu’à ce qu’il en sorte des étincelles reste la chose la plus sidérante chez lui, comme s’il s’agissait toujours de contempler l’harmonie du cosmos jusque dans ses impuretés : voir à ce sujet la très belle séquence de garden party qui donne l’impression d’être filmée depuis le regard ébahi d’un enfant courant entre les jambes des adultes.

Cette souplesse singulière de la mise en scène montre bien à quel point Malick désire filmer depuis un oeil aussi enfantin que divin. Ce regard est d’ailleurs le véritable sujet de ses deux derniers films, si bien que la forme, comme auto-hypnotisée, s’y décolle intégralement du sujet, poursuivant sa course folle sans plus se soucier vraiment de nous raconter quelque chose. Dans À la merveille, déjà, tout semblait aplani par le même principe égalisateur, tout surgissait avec la même valeur, le même impact : acteurs, paroles, scènes, plans. Egalité oblige, les stars elles-mêmes disparaissent : elles valent autant qu’un plan sur un animal ou sur une rue. On voit ainsi défiler, devant un Bale penaud, une ribambelle de visages (Portman, Blanchett, Imogen Poots, Freida Pinto…) dont aucun ne se distingue. À la merveille avait déjà ce rapport très simpliste et animal au féminin, cette façon de fourrager dans la psyché d’un homme en le mettant en face de plusieurs femmes filmées comme des créatures fantastiques.

C’est que le style de Malick implique de flotter dans une imagerie assez générique et universelle. D’une situation, d’une dispute, il ne garde que le substrat du cliché, qui agit comme une sorte de signalétique. Une scène, une image, n’est jamais que la partie d’un tout qui coule sur l’écran et qui ne peut s’interrompre, se creuser ou ralentir qu’au risque de dissoudre la totalité. Seulement, à trop vouloir dépouiller le récit pour libérer les images, Malick aboutit avec ces deux derniers films à une forme certaine d’académisme – la trouvaille formelle finit par faire système et n’éclaire plus rien de sa nouveauté. Knight of Cups peine à sidérer car son rythme propre est celui d’une accélération intempestive, d’un éblouissement permanent : les expérimentations hallucinées sont devenues le régime normal du cinéma de Malick. Normalisées, elles deviennent inopérantes.

Se pose, ainsi, la question de savoir ce qui intéresse réellement Malick, dans ces films où rien ne surnage. Il suffit d’observer de près à quoi ressemble une scène typiquement malickienne : un personnage planté au milieu d’un décor (d’une plage, d’une pièce vide) qui n’a rien de particulier à jouer et qui s’agite dans le vide (qu’il court, qu’il marche ou qu’il reste prostré), comme si le cinéaste ne gardait systématiquement que quelques secondes d’hébétude capturée avant le tournage d’une scène – Malick fait littéralement mariner ses acteurs dans son bain de lumière blanche. On ne s’étonnera d’ailleurs pas du choix de Christian Bale pour jouer le rôle d’un héros qui sort des ténèbres pour s’immerger dans la lumière. Si Knight of Cups désigne le valet de coeur du jeu de tarot, on peut aussi y voir une drôle de renvoi au Dark Knight qu’incarnait Bale chez Nolan. Au travail sur l’obscurité de Nolan, Malick oppose son travail sur la lumière: tous ses plans semblent construits à partir de la position du soleil. Si Tree of life obéissait déjà à ce principe, on dirait que la mise en scène de Malick est restée coincée dans la dernière scène de ce magnum opus : une plage où le soleil brillerait pour tout le monde. C’est là toute la beauté et en même temps la limite d’un cinéaste qui a oublié que la lumière a besoin de l’ombre pour encore éblouir.

Hem, « Knight » au tarot, c’est le Cavalier (vous avez dû confondre avec « Knave » !). Belle critique, sinon. Curieusement, avant en avoir lu un certain nombre sur ce film, je m’attends encore à tout.

Bonsoir,

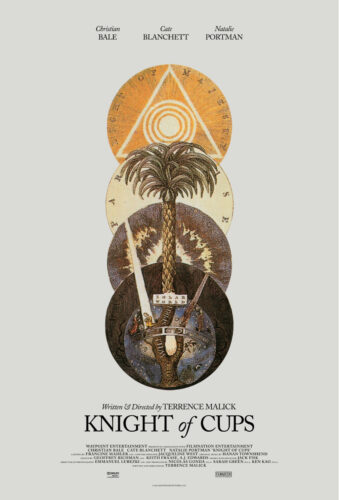

Votre critique évoque quelques belles et lumineuses idées sur le cinéma de Malick, permettant en très peu de mots de comprendre un peu plus son étonnant travail formel et l’étonnant décalage qui ressort entre ce qui est filmé et ce qui est montré. Cependant, j’espère ne pas paraitre prétentieux en émettant un désaccord : Terrence Malick nous raconte quelque-chose, son film a un vrai scénario, énoncé dès les premières minutes : il s’agit du « Chant de la Perle » présent dans les Actes de Thomas. Malick donne tous les indices à son spectateur pour qu’il puisse comprendre de quoi il s’agit vraiment ici : la citation du « Pilgrim’s Progress » de John Bunyan annonçant le voyage d’un pèlerin sous forme d’un rêve (toujours en ouverture du film), la structure en « chapitres » renvoyant à différentes cartes du tarot, et même l’affiche … Je pense que derrière la « légèreté » de sa forme, ce film a un contenu dense. Paradoxalement, je crois que c’est cette construction complexe et mûrie qui fait de « Knight of Cups » l’oeuvre la plus simple et la plus explicite de Terrence Malick par rapport à son projet de cinéaste (ce qui n’enlève rien à sa densité au contraire). Non, Terrence Malick n’oublie pas les spectateurs, bien au contraire, je pense que ce film est un vrai cadeau pour qui aimerait le comprendre, ne serait-ce qu’un peu.

Merci d’avoir pris en considération mon message, je vous souhaite une excellente soirée.