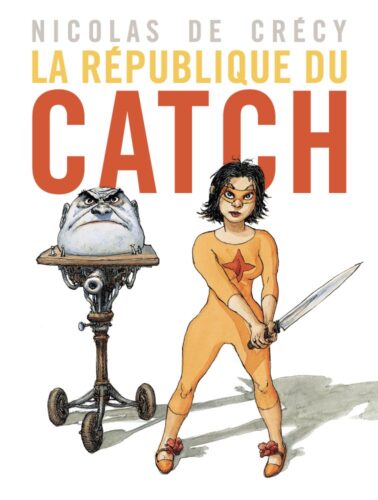

Il est étonnant de voir à quel point, depuis plus de vingt ans, le projet esthétique de Nicolas de Crécy reste immuable malgré la succession des courants. Depuis le premier tome du Bibendum céleste en 1994, et passant par les admirables volumes de Léon la came (en collaboration avec Sylvain Chomet), il s’agit à chaque fois de pousser la médiocrité jusqu’au bizarre, jusqu’au moment où elle dévoile son fond affectif authentique à travers la singularité des figures et des lieux. La République du catch ne déroge pas d’un iota à ce programme. Livre de commande et de circonstance, réalisé dans les délais très serrés des magazines de manga nippons, il emprunte certains de ses thèmes au public japonais, à qui il s’adresse d’abord (les luttes mafieuses, la bagarre, et la mythologie shinto des fantômes et des divinités), mais les ramène immédiatement au niveau du quotidien, dans une ambiance mi-parisienne des années 1950, mi-newyorkaise, comme c’était déjà le cas dans plusieurs de ses livres. Le lecteur habitué à Nicolas de Crécy n’est donc absolument pas dépaysé par cette histoire d’un modeste vendeur de pianos, accompagné de son ami manchot musicien, en but aux intrigues mafieuses de son neveu et de ses catcheurs, et aidé dans sa lutte par une troupe de monstres et de fantômes incarnant explicitement le catalogue des faiblesses humaines. Si le livre soulève des réserves, ce n’est finalement pas tant en ce qu’il répète un programme bien connu, mais parce qu’il le systématise. Ce qui, lorsque la quête est celle de l’authenticité, pose quelque peu problème.

Il faut mesurer d’abord toute la portée de cette ambition esthétique, dont De Crécy fut l’un des pères dans les années 1990, parallèlement au duo Caro-Jeunet au cinéma. Son intuition première semble être l’impossibilité d’une véritable prise de distance, d’un véritable recul par rapport à la médiocrité ambiante. On peut gloser tant qu’on voudra, on n’en demeure pas moins prisonnier de la mesquinerie des préoccupations du quotidien. Pis, la réussite des imbéciles dénués de scrupules demeure une objection constante à toute l’originalité que l’on sent en soi, surtout lorsqu’ils sont membres de notre propre famille : c’était déjà toute l’ambivalence qui animait les relations entre Géraldo-Georges et son pépé dans Léon la came, c’est encore ce qui différencie ici Mario, le modeste vendeur de pianos, du succès insolent de ses cousins mafieux. Comme le montre Heidegger dans Être et temps, la dictature du « On » – qui est tout le monde et personne, soit la médiocrité ambiante –, est totale : lorsque nous nous réjouissons comme on se réjouit, lorsque nous jugeons comme on juge, lorsque même nous nous indignons de ce dont on s’indigne, aucune existence vraiment authentique ne peut se manifester. Là où la nullité est la norme, l’individualité véritable, dans un renversement incompréhensible des valeurs, est immédiatement nivelée, invalidée, rejetée comme un déchet. Le langage lui-même est pris dans la mécanique implacable de cette petitesse. Tenter de dire ce que l’on ressent au plus profond de soi, c’est déjà courir le risque de le traduire dans des banalités, à l’image de la platitude des désirs de Mario, l’antihéros de La République du catch.

Les normes de la mesquinerie tournent toutes seules, et elles tournent bien : elles ne risquent pas tant de diffracter nos identités que de les recouvrir définitivement par un conformisme irrationnel. Elles ne sont pas contradictoires les unes avec les autres, bien au contraire : elles concourent toutes à nous faire oublier ce que nous pouvons authentiquement être. Dès lors, il ne suffit plus de mettre au jour la bassesse et l’abjection de leur origine et de leur but pour les relativiser et les neutraliser, comme le pense Foucault. Le seul moyen de libération qui demeure chez De Crécy (comme chez Caro-Jeunet dans leurs meilleurs films) est une espèce de logique de la faiblesse et de la défaillance : redoubler la nullité, lui faire atteindre un fond où aucune norme ne peut plus l’atteindre, se présenter comme l’élément défaillant du système, qui le coince et le grippe, et manifester ainsi l’absurdité de la machinerie. Comme chez Heidegger un objet cassé nous sort de nos préoccupations normales et nous fait prendre conscience de tout ce dont il retourne avec lui (en nous montrant tout ce dont nous ne sommes plus capables sans lui, et en nous obligeant à de nouvelles peines pour le réparer), les héros de La République du catch, Mario, son ami le manchot et les fantômes, manifestent par leur inadaptation sociale la médiocrité qui les environne. Ce n’est que dans le bizarre et l’anormal qu’apparaît la profondeur et l’authenticité des affects, de ce qui appartient en propre à l’individu. Il y a alors une véritable esthétique de l’étrange, de l’écart et de la déviance qui, se présentant dans les mêmes figures (l’anonyme, le monstre, le raté, etc.), est pourtant à mille lieues de l’esthétique postmoderne, celle de Chaland par exemple : ici, il ne s’agit jamais de dominer la cruauté de la norme, ni d’en récupérer la puissance, mais toujours de mettre les doigts dans l’engrenage pour montrer où ça coince, et mettre à jour l’absurdité des préoccupations qui passent pour normales.

Cette esthétique est éminemment casse-gueule, car elle risque toujours de verser dans le misérabilisme facile, celui d’Amélie Poulain par exemple. Pour manifester toute la poésie qu’on en attend, il faut que la défaillance fasse vraiment apparaître la profondeur des affects et la beauté d’un lieu. Il faut d’abord que, court-circuitant les soucis du quotidien, elle neutralise la préoccupation de leur regard, et le retourne vers l’ensemble des régions que ce regard habite. Il faut que, dans le manquement, la routine des normes s’interrompe et que les contrées où l’on vit apparaissent comme de purs objets esthétiques. De ce point de vue, comme toujours, l’émerveillement est total dans La République du catch. Les lavis sont somptueux, et ils font regarder les lieux du quotidien comme on ne les a jamais vus ailleurs que dans l’œuvre de Nicolas de Crécy : la ville, les usines, la côte, tous ces endroits que l’on utilise sans plus les remarquer, semblent ici lavés de toutes préoccupation, rendus à notre admiration. Leur beauté tient alors à leur nécessaire accumulation : les immeubles, les rues, les tours, les engins, ne sont que des complexes d’outils, qui menacent toujours de recouvrir les individus. Et pourtant, il suffit de ne plus les utiliser normalement pour qu’ils redeviennent de simples constructions baroques, fantomatiques et irrationnelles : un simple terrain ouvert à tous les jeux. Et c’est bien cette conversion spatiale du regard, depuis la préoccupation affairée jusqu’au jeu le plus désintéressé, qui fait toute la valeur des constructions architecturales de Nicolas de Crécy.

D’un autre côté, les personnages de La République du catch, contrairement aux précédents livres de l’auteur, peinent à nous toucher réellement. Le cirque de l’étrange et du bizarre, du monstrueux et du fantomatique, se déploie sans réellement subvertir la routine de la normalité. Le désarroi de Mario, la présence incongrue du manchot, la suite des faiblesses humaines incarnées dans des êtres étranges et contre-nature, tout finit par former une autre routine, qui tourne et ronronne tout autant que la première. Cette galerie baroque, qui lorgne vers le Freaks de Tod Browning, ne met jamais en danger le regard : elle distille une certaine inquiétude sans jamais conduire vers une véritable angoisse. On est parfois touché par la solitude de Mario et par le destin d’Enzo, son neveu et ennemi. Mais jamais leurs défaillances n’interrompent vraiment le cours des épisodes, des soucis de chacun. Jamais elles ne manifestent des affects si peu communs, si étranges, qu’ils désarmeraient même les normes les plus cruelles.