La réédition chez Glénat des intégrales de Carl Barks et de Keno Don Rosa est l’occasion de revenir au temps où, dans la cours de récré, autour d’un Journal de Mickey ou d’un Picsou Magazine, nous comparions les mérites de l’un et de l’autre dans des polémiques du plus grand sérieux. Les tenants de Barks entendaient faire reconnaître son incroyable pouvoir d’imagination et la pureté de son trait, tandis que les fans de Don Rosa préféraient sa distance ironique plus « adulte » et sa façon de saturer les cases de détails humoristiques et cryptés propres à les rassembler pour des séances de décodage sans fin. A présent que l’on ne joue plus l’un contre l’autre et que l’on a près de vingt-cinq ans de recul sur les histoires de Don Rosa présentées dans ce tome IV de sa Grande épopée de Picsou, comment comprendre ce style qui nous réjouissait tant ?

Lorsqu’en 1987 Keno Don Rosa publie son premier récit pour Disney, il hérite de la dynastie des Duck comme d’une véritable mythologie de l’Amérique moderne qu’il s’agit de raviver. Carl Barks a créé, entre 1942 et 1967, une série de figures – Picsou, Gontran Bonheur, Géo Trouvetou, Riri, Fifi et Loulou, et les Rapetou, entre autres – qui ont fini par prendre leur autonomie tant elles incarnent les facettes de l’american dream. C’est par-dessus tout Balthazar Picsou, le « canard le plus riche du monde », que Barks inventa en 1947, et qui représente à lui seul le self-made-men, celui qui a fait sa fortune tout seul grâce à sa volonté, son individualisme forcené et son goût de l’effort. En 2010, le magazine Forbes le plaça à la tête de son palmarès des personnages de fiction les plus riches, estimant sa fortune fictive à quarante-quatre milliards de dollars : c’est dire à quel point l’aura mythique du personnage s’impose dans la réalité. D’un certain point de vue, le modèle économique des comics Disney favorisa également cette indépendance des personnages par rapport à toute maîtrise de leurs auteurs : à une exception près, la maison mère de Disney n’a jamais produit elle-même ses propres bandes dessinées, et en a toujours laissé le soin à plusieurs maisons d’édition franchisées, qui répondent à un cahier des charges précis mais choisissent elles-mêmes les récits qu’elles publient et les auteurs qu’elles salarient. Ces dessinateurs eux-mêmes sont restés dans l’anonymat jusqu’en 1970 : avant cette date, Carl Barks n’était pas connu du grand public et les inconditionnels de son style le surnommaient simplement le « Good Duck Artist ». Tant et si bien que plusieurs courants finirent par voir le jour à partir de l’univers de Barks : la branche française n’utilisait pas tout à fait les mêmes personnages que la branche italienne, et chacune adaptait ses épisodes à son propre public. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que les figures de Donaldville existent indépendamment de leurs auteurs, qu’elles s’imposent à la manière d’un mythe, c’est-à-dire sans que le lecteur en connaisse l’origine et à travers une série de versions concurrentes dont aucune ne fait vraiment autorité. Leur force mimétique réside dans les thèmes qu’elles travaillent inlassablement : la libre entreprise comme grande aventure moderne, la réussite matérielle et le libéralisme (il faut voir le nombre d’allusions sarcastiques aux taxes et aux impôts). Dans un monde contemporain désenchanté, même les plus jeunes adhèrent sans retenue à ce nouveau souverain bien : ici, tout se passe comme si la force de caractère et le goût pour les péripéties garantissaient immanquablement la richesse, cette forme contemporaine de bonheur.

C’est bien ainsi que l’on peut comprendre la posture de fan inconditionnel que revendique Don Rosa : il s’agit pour lui de comprendre la famille de Donald de l’intérieur, en mythographe plutôt qu’en critique. On ne trouve dans sa propre production aucune distance, aucun jugement sur le caractère de ses personnages. Pour le public mature, ce qui choque d’emblée à la lecture des aventures de Picsou, c’est qu’elles véhiculent auprès de jeunes lecteurs les valeurs d’un néo-libéralisme tout ce qu’il y a de plus cru. Il serait dès lors facile d’en proposer une critique marxiste, en proposant une revanche du loser Donald face au winner Picsou. Si Don Rosa ne va pas jusqu’à subvertir l’Americana de la dynastie Duck, alors que lui-même semble appartenir à des sensibilités politiques opposées, ce n’est pas seulement parce qu’une telle entreprise serait refusée par Disney. C’est surtout parce qu’il a reçu et intégré la force de ce mythe dès son enfance, dans les albums de sa sœur, et que cette proximité le pousse à l’éclairer de l’intérieur. De ce point de vue, le principe de toute son œuvre est celui de la « pensée mythique », ainsi que Lévi-Strauss la définit dans son Anthropologie structurale : elle est une manière de réfléchir qui ne cherche jamais à évaluer ni à dévaluer les valeurs des figures dont elle hérite, mais qui entend toujours en comprendre les oppositions, pour chercher ensuite à les réconcilier dans de nouvelles histoires. Lévi-Strauss écrit ainsi que « l’objet du mythe est de fournir un modèle logique pour résoudre des contradictions ». C’est bien cette ambition qui anime l’auteur dans ce tome de sa Grande épopée de Picsou comme dans les précédents, et qui explique que ses efforts aient toujours pour but la résolution des tensions narratives, l’approfondissement et la cohérence.

Ce que Don Rosa a bien compris, c’est que le Picsou de Carl Barks incarne à la fois l’emblème et les contradictions de la réussite et de la richesse, à la manière du Citizen Kane d’Orson Welles. Dans les douze épisodes principaux de sa Jeunesse de Picsou (qui font l’objet du premier tome de l’intégrale de Glénat), il n’en dissimule absolument pas les atermoiements : la soif de l’or est le mobile qui justifie toutes les aventures de Picsou, et elle est le seul motif vraiment puissant dans une société contemporaine que n’anime plus aucune valeur transcendante ni spirituelle ; mais elle représente également un puissant repoussoir tant elle est égoïste et intéressée. Picsou est présenté comme le plus grand aventurier de l’Amérique moderne, mais également comme l’individu le plus seul du monde, qui fini abandonné de tous ceux qui l’ont vraiment connu – Donald et ses neveux ne le supportant que parce qu’ils ne l’ont pas fréquenté lors de ses manœuvres les plus sordides de sa jeunesse. Dès lors, du point de vue de l’économie du mythe, comment résoudre cette contradiction de la richesse signifiant à la fois l’incarnation de tous les désirs contemporains dans ce qu’ils ont de plus vivifiants, et la valeur la plus profondément amorale ? Don Rosa invente une réponse à cette tension : si Picsou amasse des milliers de mètres cubes d’argent liquide dans son coffre du Mont Killmotor à Donaldville, ce n’est pas pour la valeur marchande qu’il représente, mais parce que chacune de ses pièces est le souvenir d’une aventure passée. Lorsque Picsou y prend son bain, il ne prend pas la mesure de sa puissance fiduciaire, il s’offre un voyage dans son passé. Au coffre-banque de Picsou, l’auteur substitue une boîte à souvenirs et à trésors, dont la raison d’être n’est plus l’appât du gain mais la mémoire. La richesse n’est alors que le talisman de l’aventure, sa conséquence nécessaire et son mémorial.

Il fallait toute l’habilité conférée par une longue fréquentation du mythe et une intimité absolue avec ses méandres – encore une fois, une véritable connaissance de mythologue – pour parvenir à une résolution aussi subtile de ses contradictions, qui en gauchit le sens sans jamais en altérer la figure. Cette conciliation semble être au principe de toute l’œuvre de Don Rosa, depuis ses épisodes les plus connus et les plus primés de La Jeunesse de Picsou, jusqu’aux histoires de ce tome IV de son intégrale. Dans presque tous les récits du livre, l’auteur se sert de l’âpreté au gain de son héros pour dévoiler au lecteur, en sous-main, des enjeux spirituels : le point de vue écologique dans « La Guerre des Wendigos », l’histoire de la conquête espagnole des caraïbes dans « Trésor sous cloche », la tradition de la recherche intellectuelle dans « Les Gardiens de la bibliothèque perdue », ou encore toute une série de paradoxes logiques dans « Sur un plateau d’argent », « Un voyage dans le temps… pour 10 cents ! » et « L’île au bord du temps ». Les trésors qui sont à chaque fois découverts ne sont plus que les moteurs et les souvenirs d’aventures bien plus malignes qu’il n’y paraît.

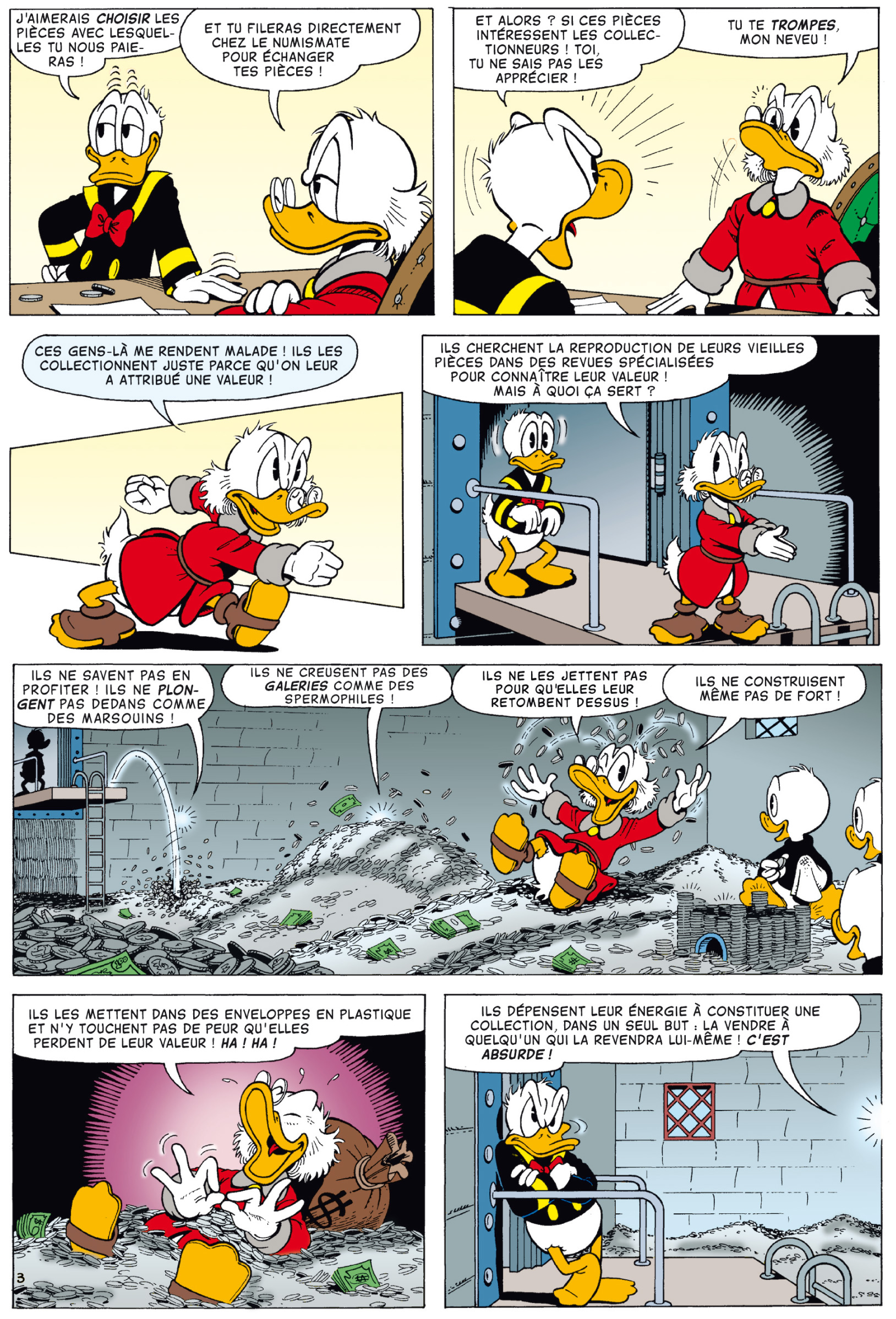

Le problème est que cette conciliation des paradoxes de la figure de Picsou n’est pas elle-même exempte d’ambiguïtés. On le voit dans le récit intitulé « Mineur de coffre » : en nettoyant le coffre de son oncle, Donald s’aperçoit, aidé du Manuel des Castors Junior, que presque toutes les pièces que possède Picsou ont une valeur numismatique qui dépasse de loin leur valeur fiduciaire – les revendre à un collectionneur rapporterait bien plus que de les dépenser dans le commerce. Plus il creuse, plus il découvre des pièces anciennes d’une valeur inestimable aux yeux des amateurs. Ces prémisses sont l’occasion pour Don Rosa de proposer un débat entre Donald et Picsou sur la valeur des choses – débat dont, bien sûr, la théorie de Picsou qui est aussi la sienne, à savoir celle de la valeur sentimentale, sort gagnante. Nous reproduisons ci-dessous la planche (p.43) qui le représente :

Cette polémique est intéressante, car elle reprend et raffine une pensée ancienne de la valeur, celle de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote. Selon ce dernier, il y a deux manières de concevoir la richesse, l’économie et la chrématistique. Le mouvement économique se caractérise par le fait d’essayer d’avoir de l’argent pour obtenir et jouir ensuite des choses qu’on pourra s’acheter : il vise donc le plaisir et la jouissance. La chrématistique, qu’on appellerait aujourd’hui la spéculation, est le fait de se procurer des biens pour les revendre ensuite plus cher que ce qu’on les a payés : elle vise donc à obtenir plus d’argent, et jouir non pas des choses, mais du pouvoir futur que représente l’accumulation de la monnaie. Ici, Donald tient un discours purement chrématistique et spéculatif : il se rend compte que les objets que possède Picsou, ses pièces, peuvent lui permettre d’obtenir encore plus d’argent. Il vise l’accumulation de pouvoir de la richesse financière. Picsou, au contraire, lui oppose une conception économique : il jouit directement de toutes ces pièces qui remplissent son coffre, lorsqu’il y plonge, s’y baigne, y joue, et surtout lorsqu’elles lui rappellent ses aventures passées. Il est donc censé incarner le discours raisonnable et pondéré du mouvement économique : il serait celui qui sait profiter des choses plutôt que de les amasser. Mais c’est là un véritable paradoxe : Don Rosa essaye de nous faire croire que l’accumulation exorbitante, hors de toute mesure, de l’argent, est encore une jouissance d’objet. Comme si nous pouvions utiliser la monnaie à la manière d’un bien de consommation ou d’un meuble, et comme si la richesse financière n’était plus une accumulation de pouvoir. On en arrive donc à cette contradiction : soit on considère que l’argent n’est pas utile en lui-même, et alors la position de Picsou est absurde, soit on reconnaît qu’il peut être considéré comme un objet utile, mais alors Picsou demande qu’on lui reconnaisse une valeur sentimentale qu’il dénie aux numismates.

Cette polémique est intéressante, car elle reprend et raffine une pensée ancienne de la valeur, celle de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote. Selon ce dernier, il y a deux manières de concevoir la richesse, l’économie et la chrématistique. Le mouvement économique se caractérise par le fait d’essayer d’avoir de l’argent pour obtenir et jouir ensuite des choses qu’on pourra s’acheter : il vise donc le plaisir et la jouissance. La chrématistique, qu’on appellerait aujourd’hui la spéculation, est le fait de se procurer des biens pour les revendre ensuite plus cher que ce qu’on les a payés : elle vise donc à obtenir plus d’argent, et jouir non pas des choses, mais du pouvoir futur que représente l’accumulation de la monnaie. Ici, Donald tient un discours purement chrématistique et spéculatif : il se rend compte que les objets que possède Picsou, ses pièces, peuvent lui permettre d’obtenir encore plus d’argent. Il vise l’accumulation de pouvoir de la richesse financière. Picsou, au contraire, lui oppose une conception économique : il jouit directement de toutes ces pièces qui remplissent son coffre, lorsqu’il y plonge, s’y baigne, y joue, et surtout lorsqu’elles lui rappellent ses aventures passées. Il est donc censé incarner le discours raisonnable et pondéré du mouvement économique : il serait celui qui sait profiter des choses plutôt que de les amasser. Mais c’est là un véritable paradoxe : Don Rosa essaye de nous faire croire que l’accumulation exorbitante, hors de toute mesure, de l’argent, est encore une jouissance d’objet. Comme si nous pouvions utiliser la monnaie à la manière d’un bien de consommation ou d’un meuble, et comme si la richesse financière n’était plus une accumulation de pouvoir. On en arrive donc à cette contradiction : soit on considère que l’argent n’est pas utile en lui-même, et alors la position de Picsou est absurde, soit on reconnaît qu’il peut être considéré comme un objet utile, mais alors Picsou demande qu’on lui reconnaisse une valeur sentimentale qu’il dénie aux numismates.

Lorsque Don Rosa pousse ainsi sa logique réconciliatrice jusqu’à son terme, sans s’épargner aucune explication théorique, on s’aperçoit que son ambition de rapprocher la richesse de la morale, le libéralisme de la mesure, se perd dans des subtilités qui confinent à l’absurde. Ce sont elles qui laissent le lecteur, enfant comme adulte, dans une sorte de désarroi : il sent bien que l’intrigue engage des enjeux énormes, mais les explications de l’auteur sont insuffisantes à les lui faire vraiment comprendre. Reste alors le sentiment d’une lutte pour la conciliation entre des orientations contraires, qui fait la saveur des BD de Don Rosa, mais qui n’explique pas entièrement leur pouvoir de fascination.

Plus profondément que la relève d’un mythe de la bande dessinée américaine, ce qui fait la réussite de l’œuvre de Don Rosa et de ce tome IV de son intégrale, c’est bien sa capacité à jouer avec ses conditions technologiques et quasiment industrielles de production. Comme Walter Benjamin l’avait montré dans son essai sur L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, la diffusion en série d’une œuvre détruit ce qui en fait toute l’authenticité : avec elles, l’œuvre perd son existence singulière, sa présence ici et maintenant. Le regard n’a plus besoin de faire un effort pour la contempler, de se hisser à la hauteur de l’existence singulière et irremplaçable de l’objet qu’il contemple pour essayer de le comprendre et de l’interpréter. Au contraire, la chose est offerte à la vision avant même qu’on ait ressenti le désir de la voir, elle se multiplie pour pénétrer le champ de préoccupation de chacun, et participer à nos actions les plus quotidiennes. Ainsi l’œuvre d’art devient objet de distraction et non plus de contemplation détachée. Bien plus, elle s’insère dans le système des usages, pour ne plus représenter qu’un signe parmi les signes : pour acquérir la force d’imposition de la série, elle doit renoncer à toute signification que nous ne connaîtrions pas déjà, et accepter de ne porter que des sens communs, acceptables par le plus grand nombre. Disney participe, bien sûr, de cette diffusion de masse des œuvres de divertissement. Il le fait même à un niveau industriel rarement égalé, jusqu’à en devenir le modèle : avoir des figurines ou des peluches de ses personnages est devenu une généralité pour les enfants, et on parle de « disneylandisation du monde » pour désigner la culture de masse dans ce qu’elle de plus uniforme et de plus consensuel.

Ce que nous interprétions comme force mimétique et comme pouvoir d’imposition des figures de Donald et de Picsou ressort peut-être davantage de la puissance industrielle de Disney que d’une adhésion immédiate pour la recherche des trésors et de la richesse, comme symbole d’un souverain bien contemporain. Les figures de la dynastie des Duck s’imposent peut-être plus par leur multiplication ad nauseam que par leur signification intrinsèques. Disney prescrit, de manière quasi fasciste, les figures d’un mythe qui accompagne son propre développement économique : les plus jeunes n’adhéreraient pas à son univers parce qu’ils l’apprécient, mais bien parce qu’ils n’ont pas le choix, et qu’il fait partie, à un moment, de leur relations sociales. Le libéralisme dicte ainsi, de manière industrielle, son propre langage.

C’est alors seulement que l’on comprend la portée de tous les détails qui fourmillent dans les images de Don Rosa : en proposant à son lecteur une pluralité de sens possibles, il utilise le pouvoir de l’image pour montrer que l’uniformisation des consciences par la production industrielle des biens de divertissement n’est pas une fatalité. A chaque fois, il propose un double fond de l’image qui nous divertit de l’intrigue principale : à chaque fois, nous nous rappelons que ces images produites à grande échelle connaissent plus d’un seul producteur, et qu’il y a encore place pour des esprits non consensuels. Ce procédé fait merveille dans la Jeunesse de Picsou, qui présente une myriade de petits événements qui animent l’arrière plan. Le lecteur est alors obligé de lire et de relire la bande dessinée, et il retrouve ainsi un rapport authentique au dessin et à l’imaginaire : sa vision n’est plus une simple consommation, elle nécessite de nouveau un effort pour être appropriée à ce qui est vu. C’est peu ou prou le même système qui est radicalisé par Winshluss dans ses propres albums : bien souvent le pouvoir de l’image est pondéré par l’accumulation des détails qui en relativisent la portée et le sens – on pense en particulier aux première et quatrième de couverture de Monsieur Ferraille. Et c’est bien ce qui fait selon nous toute la singularité et tout l’attrait de l’œuvre de Don Rosa ; il est toutefois dommage que ce principe ne soit pas encore tout à fait systématisé et généralisé dans les récits de Trésor sous cloche et autres histoires, le tome IV de son intégrale.