En 1974, Nestor Burma n’appartenait qu’à Léo Malet et Adèle Blanc-Sec n’avait pas encore traîné ses jupons sur les pavés parisiens de la Belle-Époque. Adieu Brindavoine venait tout juste d’être édité, Rumeurs sur le Rouergue était vieux de trois ans seulement, et Jacques Tardi publiait son troisième album. Réédité 40 ans plus tard par Casterman, Le Démon des glaces mérite évidemment son 5/5 – l’occasion pour Chro de jeter sur la bande dessinée un autre regard par le biais de l’analyse de planche.

Son titre rappelle un roman de Jules Verne, Le Sphynx des glaces, et pour cause : cet album est conçu comme un hommage à l’écrivain français, à son univers, et plus généralement au XIXe siècle, dans lequel l’auteur s’immerge avec un style très sophistiqué, rappelant à bien des égards les illustrations des éditions Hetzel. Le rouge de la couverture originale et la quatrième de couverture rappellent d’ailleurs les livres du célèbre éditeur de Jules Verne, sans parler du frontispice qui pousse le mimétisme jusque dans le lettrage. Surtout, le dessin propose une synthèse convaincante entre le style de Tardi pour les personnages, réalisés à l’encre, et un formidable travail de grattage pour les décors, qui donne aux cases des allures de gravures. Une année de labeur sera nécessaire pour réaliser la soixantaine de pages qui composent l’album. De son côté, le récit tient ses promesses en faisant voyager le lecteur de la France à l’Arctique, croisant sur sa route de mystérieux vaisseaux fantômes, des meurtres rocambolesques, des espions à la solde du gouvernement et des savants fous aux commandes de machines fabuleuses et effroyables. Mais nous sommes au beau milieu des années 70, à l’âge de l’underground triomphant. Les magazines Charlie Hebdo et L’Écho des savanes, les éditions Futuropolis et, bientôt, Les Humanoïdes Associés, revendiquent une contre-culture débridée, en recherche de modernité et d’expérimentation, pour produire des bandes dessinées totalement en prise avec leur époque, loin du politiquement correct. On pourrait dès lors s’étonner de voir Tardi, dont Rumeurs sur le Rouergue se faisait l’écho des événements de mai 68, se limiter à un hommage scolaire et respectueux d’un certain classicisme de l’imaginaire. C’est que la démarche n’est pas dénuée d’ironie et de morgue. Si la forme est tout à fait fidèle aux canons de la fin du XIXe siècle, jusque dans sa narration feuilletonesque un peu poussive, le fond est beaucoup plus ambivalent, prenant l’idéal scientifique de Jules Verne à rebrousse-poil. Le progrès n’apparaît plus comme un acte de foi bienveillant et positif dont le but serait de repousser les connaissances et d’améliorer les conditions de vie de l’homme, mais comme un instrument du mal, précipitant le destin de l’humanité par le fond. Ce retournement idéologique est caractéristique du pessimisme noir et du cynisme de Tardi, mais aussi du positionnement politique et culturel de toute une frange contre-culturelle de l’époque, pour laquelle les mots « défiance » et « méfiance » étaient les axiomes de tout engagement dans le réel. L’ère de la science a laissé place à l’ère du soupçon, et l’hallucinant renversement qui se joue au milieu du récit en expose toute la dimension.

Une double page au centre de l’album est à même d’illustrer cela. Elle se situe au chapitre V, intitulé « La Fin d’une expédition française ». Le héros du récit, Jérôme Plumier, bien décidé à résoudre les énigmes qui entourent le naufrage de plusieurs bateaux en un point précis du Pôle Nord, a réussi à se faire engager à bord du « Jules Vernez », bâtiment d’une expédition scientifique « chargée de déceler la cause des dérives folles et meurtrières des icebergs qui sévissent dans l’Arctique ». D’emblée, le nom du bateau annonce ainsi l’étendue de la veine parodique et référentielle de l’album.

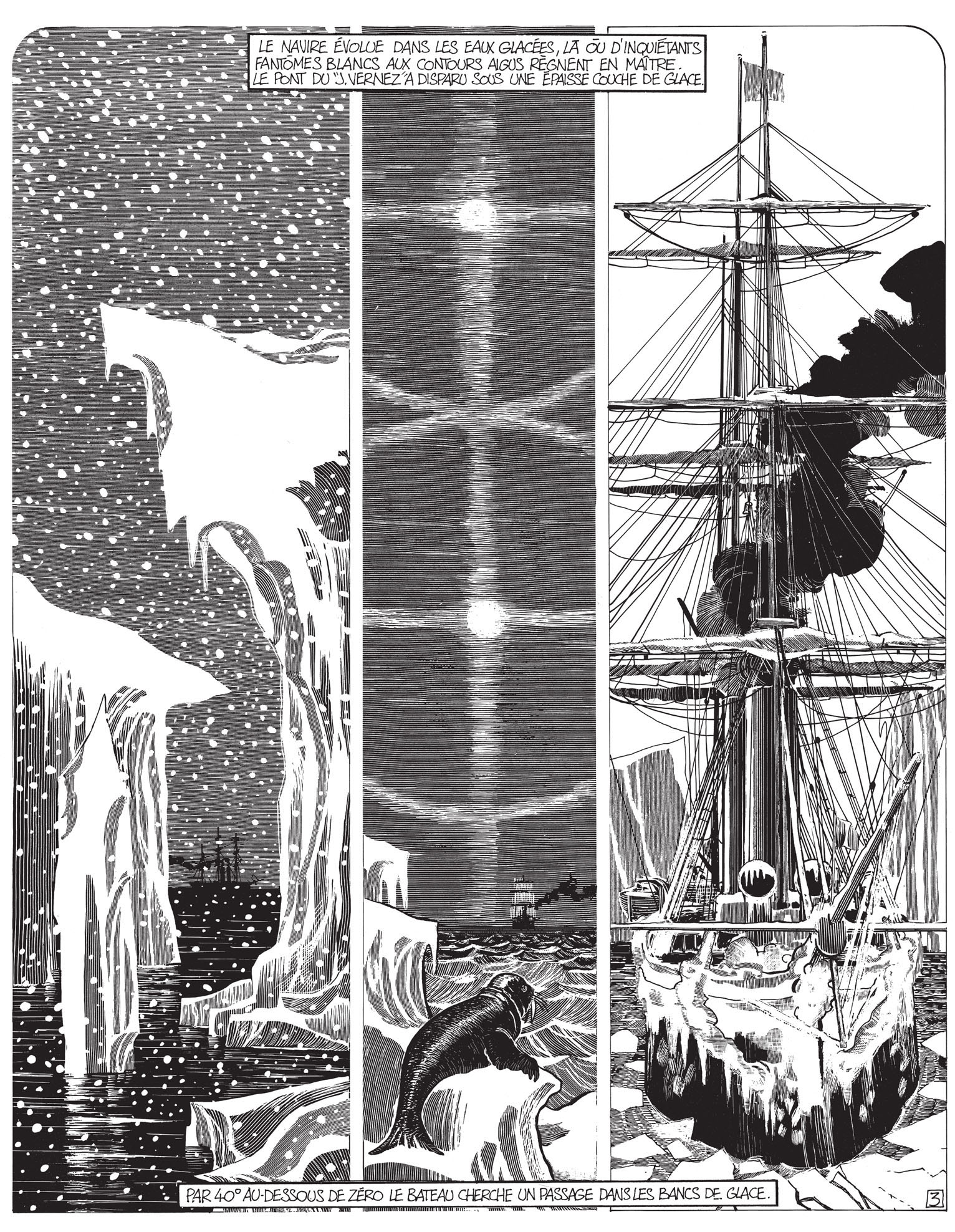

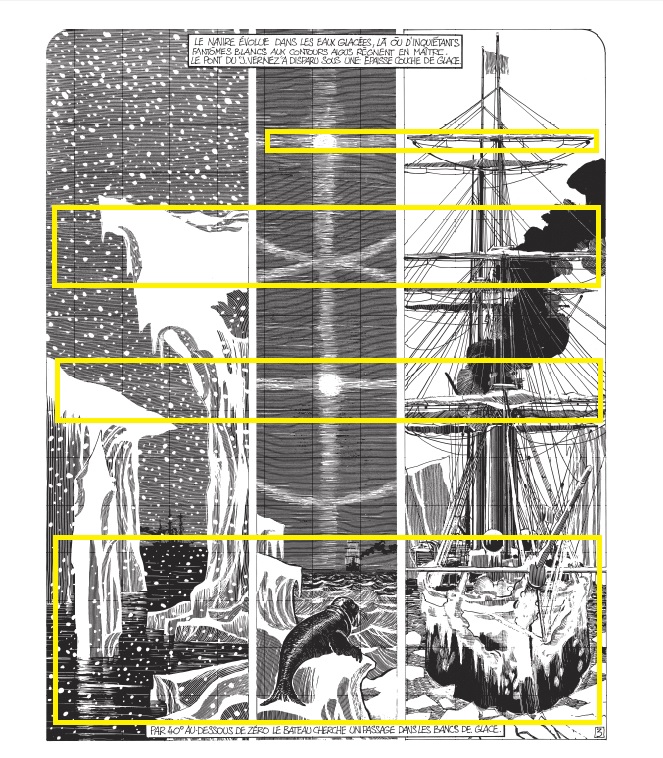

Dans cette planche, trois grandes cases verticales racontent de façon elliptique et fragmentaire le voyage du navire au milieu du cercle polaire. On retrouve à plusieurs reprises ce genre de découpage dans les planches du Démon des glaces. De cette manière, le récit offre des vues spectaculaires du paysage arctique, dont le gigantisme est accentué par la verticalité des images. Le procédé permet de cadrer dans toute leur vertigineuse hauteur les éléments du décor choisi par Tardi. Dans la case inaugurale, on discerne les icebergs au premier plan et le « Jules Vernez » à l’arrière ; dans la suivante, le navire, toujours à l’horizon, est surplombé par une étonnante forme de parhélie, phénomène optique céleste causé par les cristaux de glace ; la troisième change de point de vue en montrant le bateau au tout premier plan, au milieu de l’océan gelé. L’impression de démesure est renforcée par ce brusque changement d’échelle. Le vaisseau n’est d’abord qu’un point minuscule à l’horizon, dominé par un paysage grandiose et fantastique, puis il impose sa taille à la dernière case, masquant tout le reste. La hauteur du bateau, dont le lecteur prend alors soudainement conscience, permet de donner une idée de l’étendue arctique, bien plus grande, où il se trouve. La composition graphique de la planche ne repose pas seulement sur ce système de phases verticales, mais garde encore une cohérence horizontale, qui permet de mieux se rendre compte des proportions : chaque élément d’une case est presque systématiquement prolongé par un autre dans les deux cases voisines, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous.

Cette harmonie visuelle coïncide avec un motif commun aux trois cases, dévoilé dans le premier récitatif : la métaphore des « inquiétants fantômes blancs » qui renvoie aux icebergs de la première case. Avec la deuxième, cette dimension spectrale se retrouve dans le dédoublement du parhélie, appelé aussi « faux-soleil » (le deuxième astre en haut est une fausse réplique du vrai). Dans la troisième case, c’est le bateau au pont gelé qui semble abandonné, véritable vaisseau-fantôme à bord duquel personne n’est visible. Les vignettes offrent chacune une variation sur le faux-semblant, l’illusion, le simulacre.

Le phénomène parhélique visible au centre de la planche est en effet révélateur d’un discours sur les apparences : celles des blocs de glace semblables à des silhouettes encerclant le bateau, celles des deux soleils qui ne sont en fait qu’un, celles du vaisseau qui paraît vide mais qui ne l’est pas, et plus généralement celles des icebergs qui ne sont pas ce qu’ils semblent être. Cette dernière idée a une répercussion directe sur le récit, qu’on ne dévoilera pas pour ceux qui ne l’ont pas encore découvert, mais aussi sur la nature de la banquise : comme l’explique un voyageur au début de l’histoire, l’iceberg n’a qu’un neuvième de sa masse émergé, les huit autres restent dissimulées sous l’eau. Ainsi, ce qui l’on voit est trompeur, et cache quelque chose d’énorme et d’inattendu. Ce n’est peut-être pas un hasard si Tardi a choisi ce décor plutôt qu’un autre, justement en raison de cette capacité dissimulatrice de la surface, que même la pleine verticalité du cadre ne peut parvenir à sonder et à saisir. On y retrouve le propos général sur la modernité, le progrès scientifique et la technique, dont le bénéfice cache en fait une nocivité bien plus grave. Le parhélie en est une fois de plus l’étendard : « faux-soleil », mais aussi fausse lumière, ou lumière trompeuse. Symbole de connaissance et de foi dans les avancées technologiques de l’être humain au moins depuis le XVIIIe siècle, les Lumières se veulent éclairantes et bienfaitrices. Au XIXe, le scepticisme éclate en même temps que s’épanouit la Révolution Industrielle, porteuse de déshumanisation et de misère sociale. C’est toute la vision de Tardi, qui avance masquée derrière un récit et un dessin faussement révérencieux, pour mieux dénoncer le mensonge embusqué sous les apparences : la libération d’une révolution technique n’est que la portion émergée de l’iceberg, qui cache en fait la continuation de l’asservissement des siècles précédents. En cela, l’auteur s’inscrit pleinement dans le mouvement des Anti-Lumières – parhélie plus philosophique.