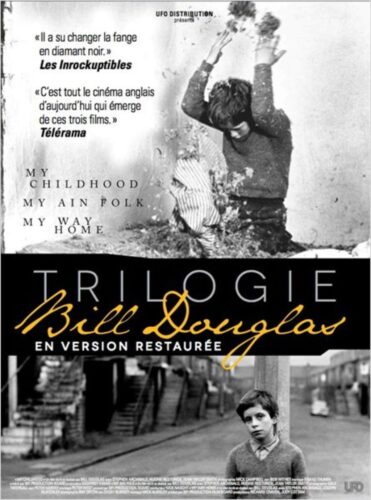

On ne s’explique toujours pas qu’il ait fallu attendre aussi longtemps pour voir ressortir la trilogie Bill Douglas, invisible jusqu’ici à l’exception de quelques projections confidentielles. Pépite d’une très brève filmographie (quelques courts-métrages et un long tout aussi invisible), elle ressort aujourd’hui sur les écrans dans une version restaurée (et en DVD à la rentrée), offrant de découvrir ou redécouvrir l’un des chef-d’œuvres du cinéma anglais. Ce récit autobiographique (d’une jeunesse passée dans une ville minière d’Ecosse dans l’après-guerre) renvoie volontiers à d’autres enfances : celle des romans de Dickens, de l’Antoine Doinel des 400 Coups (Stephen Archibald en alter ego de Bill Douglas), ou celle de Gorki (dont un exemplaire, avec celui de David Copperfield et un livre de Kafka, apparait dans le film). Il existe d’ailleurs, également, une trilogie Gorki datée de 1938 et réalisée par Mark Donskoi (L’Enfance de Gorki, Mes universités, En gagnant mon pain), et il suffit de comparer les titres du Douglas et du Donskoï pour voir qu’à la progression initiatique du récit de jeunesse répondra l’enfance aride et défigurée de Bill Douglas.

La trilogie n’a en fait rien du récit d’initiation, elle est plutôt le souvenir halluciné et moralement éteint d’une enfance qui a tout d’un abîme de tristesse. Si enfance il y a, Bill Douglas désamorce ironiquement toute tentative d’initiation, de croissance, finissant de replier sur eux-mêmes les quelques horizons qui s’étalent devant lui. C’est par exemple ce premier plan de My Ain Folk, où le jeune Jamie assiste à une projection en Technicolor de Lassie la chienne. Ce plan, le seul en couleurs de la trilogie, a tout d’ironique puisque les couleurs saturées inaugurent en fait le deuxième volet d’un enfer en noir et blanc. Plus que le récit d’un passage, la trilogie évoque le récit d’une fuite : non pas vers la couleur donc, mais plutôt du noir minier du premier volet vers le blanc sablonneux du dernier. Le film peut être ainsi regardé depuis ses innombrables courses, fugues, échappées belles, comme si Jamie, prisonnier d’un film autant que de son enfance, ne cessait de courir en direction des dernières images de la trilogie, vers l’idylle d’une amitié et d’un chez-soi. My Way Home, titre trompeur du dernier volet, ne figurera pas le retour à la maison, mais la fuite vers un ailleurs suggéré à travers trois personnages consécutifs : la douce relation avec l’allemand qui travaille dans les champs, le directeur du pensionnat et l’ami rencontré pendant le service militaire. Pour autant, si la clé de la fugue est à portée de main, elle finit toujours par se perdre sous le poids écrasant de la démence familiale et du pessimisme social.

On compare souvent le style de Bill Douglas à celui de Bresson, qu’il admirait beaucoup. De l’un à l’autre, on identifiera de fait une façon de filmer comme on parlerait peu, en gardant le mot, la syllabe qui témoignerait pour toute la phrase. Cette sécheresse du montage et du plan sont ici à l’image de l’aridité ironique de Douglas : accélération du montage qui rend certains plans proches du subliminal, économie de la mise en scène qui donne l’impression que chaque bout de réalité est comme le corps pétrifié d’un oiseau mort, rejoignant ici la pulsion du souvenir. C’est dans ces termes que s’articule la violence bien particulière de la trilogie : plus les scènes sont chargées de violence, plus le montage s’accélère, se calant sur le rythme des coups physiques et moraux que Jamie reçoit, plutôt que sur celui de sa possible douleur. La douleur est diffuse, souterraine, profonde, elle est ce qui dure et croît. La blessure est fugace, superficielle, c’est le temps bref de l’entaille, pareil aux écorchures qui marquent les genoux d’enfants sans les empêcher de courir. Et c’est cette cruauté que porte le montage, cette impossibilité pour un enfant de s’arrêter pour sublimer sa blessure en douleur. Être blessé et devoir courir quand même, comme si le fait même de pouvoir s’arrêter, souffrir et se plaindre, dernière consolation, était interdit par le film.

A bout de souffle en son début, la trilogie donne en cela l’impression d’être contrainte à une sorte d’énergie dans l’épuisement, trouvant ses ressources pour avancer dans un pessimisme tranchant. On entrevoit facilement comment cette trilogie a pu innerver le cinéma social anglais. Pour autant la piste du réalisme social est aussi évidente qu’insuffisante. Celui-ci est d’abord omniprésent, cela tient au caractère autobiographique du film, aux indications du début (« En 1945 des allemands travaillent dans des champs »), au portrait de la famille de Jamie : paysages ouvriers, pauvreté, asile psychiatrique, violence, velléités artistiques sans cesse humiliées (cette phrase poignante : « si tu étais différent de nous tu ne serais pas ici »), scène d’école, passage en pensionnat, à L’Armée du salut puis, enfin, le service militaire en Egypte. Ce qui fait qu’ici le propos social est aussi marquant et abouti c’est qu’il passe par cette mise en scène extrêmement aride (fétichisme pétrifié du plan, montage au couteau qui renvoie également au cinéma soviétique, noir et blanc charbonneux) qui donne cette épaisseur photographique quasi-documentaire qui ici semble être inhérente, essentielle à toute captation réaliste.

Le cinéma social anglais paraît aujourd’hui avoir complètement délaissé cette aridité photographique (qu’on peut encore trouver dans le dernier Malick) pour privilégier la fable et le pittoresque de caractères. Et c’est par les moyens de la mise en scène que peu à peu le film se détourne de ce réalisme : la trilogie est aussi le récit d’une fuite formelle. La succession de gros plans sidérés et claustrophobiques du premier volet laisse peu à peu place aux plans larges, à des mouvements de caméra et à la composition à l’intérieur du plan. Comme si les objets et les visages qui s’imposaient comme des gifles finissaient par devenir saisissables, modelables, prétextes à des rimes visuelles – le vol d’une pomme dans les deux premiers volets devenant une sorte de refrain mnésique dans le troisième, finissant par fleurir en pommier. Eclosion formelle qui prend toute son ampleur dans le dernier volet, se passant lors du service militaire de Jamie en Egypte. Il y avait, déjà dans les précédents, des traces et des désirs de fuite et même de dissolution, lorsque le jeune Jamie assistait, endormi, à son cours sur le système solaire, et replaçait sa vie quelque part entre deux planètes. C’était aussi une façon de passer du propos social à une ampleur cosmique, de replacer le film dans un contexte plus large, de filmer un mauvais destin depuis la froideur d’une autre planète – d’où cette placidité quasi-masochiste avec laquelle Bill Douglas filme son enfance.

On retrouve dans My Way Home les traces formelles du premier mais comme dilatées, portées à incandescence, comme si d’un bout à l’autre la trilogie passait d’une photographie sociale et frontale à l’onirisme inquiet de la photographie américaine, comme si le bressonnisme du plan commençait à délirer, à pouvoir enfin décoller de son sujet. C’est aussi par là que la fuite a lieu, par un premier voyage loin de l’Ecosse, par la torpeur burlesque des saynètes dans le désert, la rencontre cruciale avec son ami. Toute la lente résolution du film ne passera que par ce personnage qui proposera à Jamie de venir habiter avec lui (« tu pourras même l’appeler ton chez-toi »). Cette promesse du chez-soi, ce n’est même pas un miracle, à peine l’annonce sereine d’un répit, d’une dissolution, d’un rêve lacté où les blessures fleurissent en pommier.