Fin 2011, le monde a découvert le visage de Steven Spielberg. Il lui a fallu une ingénieuse vidéo Youtube, baptisée The Spielberg Face : un montage de neuf minutes tirant de la filmographie une guirlande de regards ébahis, braqués vers un hors champ sidérant. Se révélaient alors nettement l’ambition de toute une œuvre (voir l’invisible) et son grand sujet (la fascination). Dans chaque cas, l’émerveillement lui-même semble avoir plus d’importance que son objet : c’est là toute la force et la singularité de ce cinéma ébloui. Mais, en même temps, c’est peut-être précisément ce qui dérange lorsque Spielberg met les pieds directement sur le terrain du politique. La Shoah ou l’esclavage, a priori, semblent exiger une véritable attention en tant qu’objets. Or, quand il s’est égaré autour de telles questions, on a justement reproché au maître – souvent à raison – de s’en tenir aux émotions, à la surface sensible de ce qu’il filmait, pour le meilleur et pour le pire.

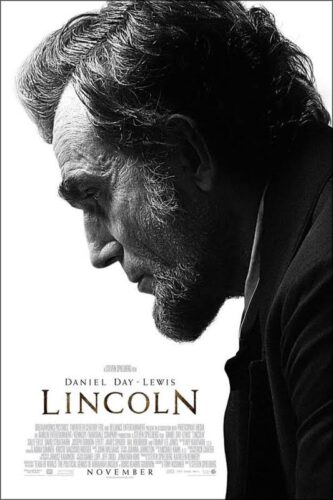

Lincoln, sur ce point, marque un tournant en renouvelant, en quelque sorte, la dynamique de la Spielberg Face – on y revient. Il faut dire d’abord, plus généralement, que le film échappe aux écueils que laissait augurer un tel projet – quand le président favori des Américains se fait tirer le portrait par leur conteur favori, on redoute l’étouffe-chrétien hagiographique. Comment Lincoln parvient-il à rester loin, si loin de, au hasard, La Dame de fer ? Et comment remplit-il son cahier des charges sans auréoler benoîtement le corps dégingandé de Daniel Day-Lewis ? Grâce à l’amour fou, inconditionnel, de Spielberg pour son sujet – et à la poétique originale qu’il lui inspire, régulée par un classicisme strict qui agit en garde-fou. La carcasse de Day-Lewis n’est jamais allongée par tricherie numérique, seulement par le cadre et la perspective : fait significatif, qui dit combien Spielberg « connaît » Lincoln, l’observe en faisant corps avec lui, un peu comme s’il appliquait les techniques Actors Studio à sa réalisation. Day-Lewis, lui, pousse cette méthode jusqu’à une fusion presque schizophrénique, passant par un mimétisme a priori trop lourd, mais aboutissant à une redoutable justesse. C’est là que se joue la différence avec le pire du biopic et du théâtre filmé : dans le rapport symbiotique de Spielberg au personnage, loin de la vague sympathie livresque d’autres cinéastes-biographes. Dans les moyens, aussi, de faire rayonner le 16e président, moyens jusqu’ici inédits chez l’auteur.

Le film s’ouvre sur la représentation d’un auditoire. De jeunes troufions nordistes sont magnétisés par Lincoln l’orateur : la légende irradie avant même d’apparaître à l’écran. C’est donc ici que s’inverse la mécanique de la Spielberg Face : le héros n’est plus ce gamin sidéré au regard vierge et pétrifié par l’inconnu (les jeunes soldats noirs ou blancs, les enfants en somme, disparaîtront d’ailleurs aussitôt) ; il est devenu lui-même l’objet de fascination. Pour la première fois, Spielberg filme une figure incapable d’enchantement, une figure qui en sait plus que lui, plus que n’importe qui – et dont il ne pourra pas, pour une fois, partager les découvertes. Rien n’est mystérieux pour ce stratège serein, dont le plan d’attaque est tout tracé : profiter du conflit Nord/Sud pour faire entériner le 13e amendement. Surtout, ses récits inépuisables attestent une expérience du monde qui serait comme infinie : il n’est rien que ce grand sage à barbe n’a pas vécu.

Tout se passe comme si, en faisant de son héros un (ra)conteur plus grandiloquent encore que dans le Young Mr. Lincoln de Ford, Spielberg négociait un virage. Non plus seulement vers l’âge adulte (largement exploré dans les années 2000), mais vers l’introspection. A l’instar d’un Paul Thomas Anderson qui, tout en blâmant le petit gourou de The Master, voyait en lui une sorte de jumeau, Spielberg se cherche en Lincoln. Il partage avec lui le pouvoir du récit, la marge de manœuvre par l’imaginaire. Tournant un film sur les coulisses d’une décision, il dit peut-être quelque chose, pour la première fois, sur les coulisses de son propre art ; sur sa vision des rapports entre Histoire et cinéma. Ce n’est pas un hasard si le film se passe entièrement « en cuisine » : boudant le champ de bataille où il trouverait facilement de grandes images, Lincoln investit les tribunaux, les officines, les couloirs hantés par un président déambulant en fantôme voûté, une couverture sur le dos, pour raconter des anecdotes. Cet homme n’agit pas, il raconte : c’est aussi le projet du cinéaste, qui n’a rien de militant. Son film ne porte pas sur l’abolition de l’esclavage, mais sur la grandeur humaine qui l’a motivée. Pour l’un et l’autre, seul compte le récit, meilleur moyen de divertir les foules, de leur prouver le bien-fondé d’une lutte.

Avec cet alter-ego aux talents de storyteller, Spielberg donne finalement dans le romanesque. Son personnage, et c’est encore une nouveauté chez lui, contient une formule. Mieux que ça : il la pense lui-même, autonome. C’est donc un héros de roman, si on s’en tient à l’idée deleuzienne (« les personnages de la littérature sont tous de grands penseurs »). Lincoln maîtrise le pouvoir du storytelling, comprenant que la destinée de son pays se bâtit avant tout autour de belles histoires. C’est l’idée fixe d’une foule d’autres fictions hollywoodiennes du moment basées sur l’art du dialogue et de la punchline (Fincher, Sorkin, et même Will Ferrell) : le politique n’importe pas tant que les métarécits qui l’inventent et le légitiment, surtout en Amérique, nation reine du storytelling. À travers une icône exemplaire, Spielberg donne pour sa part l’envers optimiste et vertueux de cette culture des paraboles et des mythes : si les valeurs défendues – démocratie et égalité – ont soudé le peuple, ce n’est pas parce que ce dernier y trouve un système politique spécialement viable, mais parce qu’on a su broder, autour d’elles, de beaux récits. Vision à la fois humble et lucide de l’histoire américaine, d’ordinaire assez rare dans le biopic.

Chez Spielberg, un autre héros engagé avait déjà tenu le rôle du storyteller éclairé : Oscar Schindler. Sauf que les failles de La Liste de Schindler étaient toutes dues, précisément, à l’incapacité de filmer les Juifs à travers le regard de cet orateur-ci. Avec Lincoln, Spielberg abandonne ce désir de représentation politique, et s’en tient à l’allusion discrète (le dialogue évident avec l’ère Obama) pour se ranger plus franchement du côté de la fiction. À ce titre, il serait injuste de lui reprocher de ne pas filmer les martyrs, ou bien de mal les filmer, lui qui s’était déjà cassé les dents sur cette question précise avec Amistad. Ce qu’il cherche, cette fois, est tout autre et moins loin de lui. Il le trouve de l’autre côté de la Spielberg Face, dans son contrechamp. C’est donc le visage d’Abraham Lincoln. Et sous ses traits creusés, il voit son propre visage, le vrai, celui du conteur invétéré : la véritable Spielberg Face.